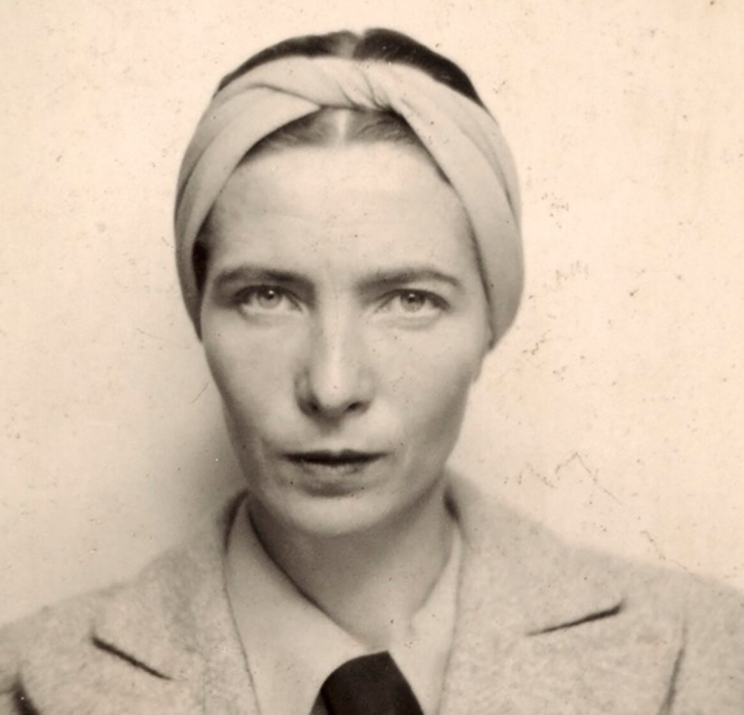

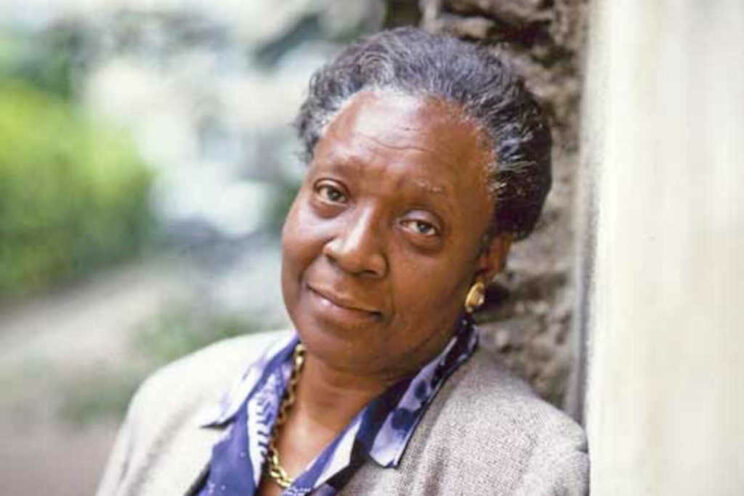

Simone de Beauvoir, romancière

Lors du colloque organisé pour le cinquantième anniversaire du « Deuxième Sexe », à Paris, en 1999, il était mal vu de parler de Simone de Beauvoir et de son amour des hommes. À cette époque, il n’y avait guère que les féministes pour s’intéresser à ce nom, encore l’intérêt était-il très sélectif : rien d’autre n’existait que l’ouvrage fondateur du féminisme moderne et de la notion de genre. L’université française dédaignait l’œuvre littéraire de celle qui n’était considérée que comme une intellectuelle féministe. Lire plus