« Est-ce ma faute si nous n’en sommes plus à l’âge d’or ? Il m’aurait mieux valu naître alors que la Nature était plus clémente. Ô sort cruel qui m’a fait venir trop tard, fils d’une race déshéritée ! » « C’était mieux avant », la formule n’est donc pas nouvelle. Le poète latin Valerius Caton en témoignait déjà il y a plus de 2 000 ans1. Le débat politique en France parait illustrer, de façon sinistre, cette tendance à la déploration. Contreligne a demandé à Christian Faure, historien et auteur d’un ouvrage de référence sur le projet culturel de Vichy, de mettre en perspective les propos de l’extrême-droite contemporaine et l’idéologie passéiste de la Révolution nationale des années 402. La Rédaction.

______________________________

Le théoricien de l’extrême-droite Charles Maurras, défenseur du Félibrige et de la culture provençale, avait en son temps, au nom d’un « Nationalisme ethnique » créé la notion de «pays réel», de « pays vrai » qui s’opposait au «pays légal» celui des gouvernants. Quelques décennies plus tard, le gouvernement du Maréchal Pétain, suite à « l’étrange défaite » de juin 40, pour reprendre la formule de Marc Bloch3, proposait en écho un retour aux sources, une reconquête depuis la base.

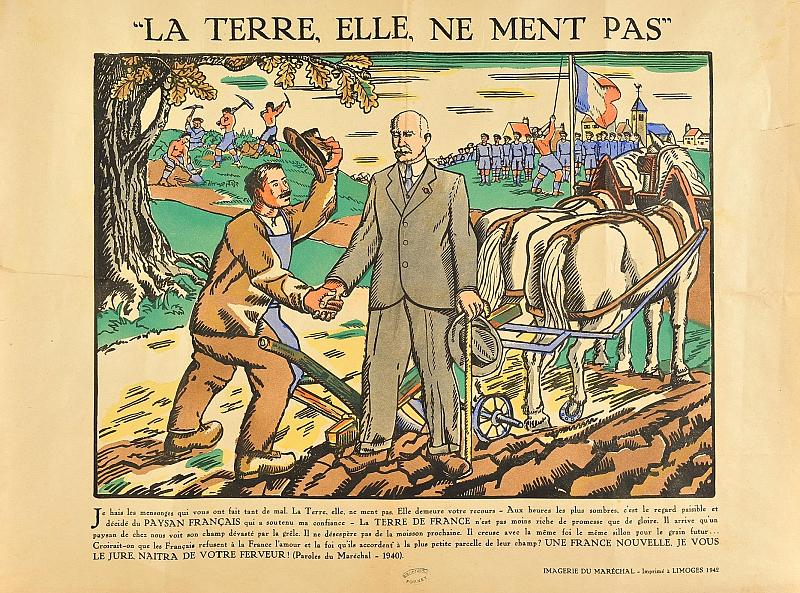

Les terroirs et le Paysan

Les mots village, terroir, région devinrent des mots symboles, portés en étendard dans la liturgie politique de l’État Français, nom utilisé par le régime de la France durant l’occupation allemande, de 1940 à 1944, des réalités soi-disant « naturelles », mais relevant en fait d’une construction totalement intellectuelle, d’une France ancrée dans un passé idéalisé, mythique. Ce mythe, construit autour d’un imaginaire de la Terre, faisait appel à la tradition des ancêtres, à la restauration de « vertus paysannes » en vue d’instaurer un nouvel ordre social et moral fondé sur les valeurs agrariennes, corporatistes et cléricales. Selon les discours du Maréchal, la terre était la mère et le refuge, le lieu de tous les espoirs du renouveau prôné par l’idéologie de Révolution nationale, cette idéologie qui incitait la France à retrouver son identité dans un espace clos, dans une communauté ethnique dont le paysan et l’artisan étaient devenus les archétypes, qui entérinait l’idée de racines et donc de race.

La large affirmation d’une identité allait de pair avec le programme de retour aux traditions, aux ancêtres, à la communauté, via la pureté de la race. Le discours sur le folklore, le retour à la musique et aux danses traditionnelles, les enquêtes sur l’architecture rurale, l’engouement pour les langues régionales, la propagande régionaliste, la consécration de l’ethnographie folklorique en tant que science, tout ceci excluait les autres cultures, ouvrière et citadine, et faisait ressortir l’appartenance à une terre, à une race. Ce discours légitimait aussi les lois antisémites de Vichy.

L’occultation des disparités sociales s’opérait par une manœuvre de nivellement, de glissement sémantique. Le discours pétainiste mettait en valeur le Paysan avec un grand P. Henri Pourrat qui allait obtenir le Prix Goncourt de 1941 pour son roman Vent de mars écrivait : «On est paysan de race, de nature, on ne devient pas paysan.»4, dans un propos qui se faisait l’écho des discours du « Chef Français » que célébrait cet écrivain5 : Pétain installait dans les esprits, à travers ses apologies renouvelées du terroir, le racisme de l’ordre nouveau et sa conception de la paix sociale, fondement de sa durée. Ce discours a accompagné et de fait légitimé les mesures raciales des lois antisémites mises en place par Vichy dès l’automne 1940, comme l’ont montré les travaux pionniers des historiens américains Michaël R. Marrus et Robert O. Paxton, en 1981, sur l’antisémitisme de Vichy6.

« Un jour la culture de demain sera celle d’hier » (Gilbert Collard)

Dans cette course à l’échalotte qui prétend nous faire partager la nostalgie d’un passé idéalisé, les porte-paroles de l’extrême-droite ne sont pas les derniers. «Un jour la culture de demain sera celle d’hier» a pu dire Gilbert Collard, alors député F.N. du Gard, lors d’un discours de juin 2015.

Mais s’il fallait remettre un prix d’excellence à quelqu’un, ce serait certainement à Éric Zemmour quand celui-ci affirme haut et fort : «Je suis doublement nostalgique et réactionnaire» – «Nostalgique d’un temps de la puissance française, de la grandeur française», qu’il associe au règne de Louis XIV et à la période de l’Empire. « Nostalgique aussi d’un temps où c’était beaucoup plus apaisé dans la banlieue dans laquelle il vivait ». Nostalgique enfin d’une Histoire de France, dont de Clovis à Pétain, « il assume tout »7.

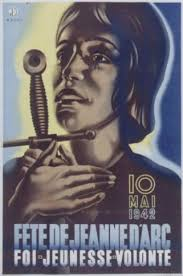

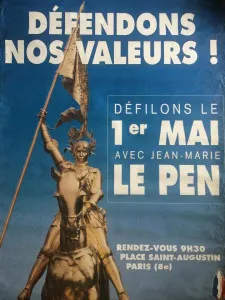

L’extrême-droite a donc son Panthéon dans lequel Clovis, Saint Louis, Jeanne d’Arc et Mistral ont une place d’honneur. Marine Le Pen, qui aime se comparer à Jeanne d’Arc, disait le 1er mai 2015 que « cette icône française » symbolisait «la France éternelle», et qu’elle était « apparue quand la France était à genoux. » Pour Marine Le Pen, Jeanne d’Arc incarne toujours « L’amour de la patrie, l’esprit de résistance, l’indépendance de la France, la soif de liberté, la défense de l’identité et de la sécurité des Français, le rassemblement des forces nationales. » Grace à Jeanne d’Arc, elle peut se projeter en héroïne victorieuse de la nation. La culture « d’avant » lui permet de faire appel à la constitution d’une communauté solidaire et unie contre la double menace que représenterait à l’intérieur, la « gangrène communautariste » du terrorisme islamiste et à l’extérieur « le risque d’invasion des migrants » fruit d’une «immigration massive et incontrôlée.»

Comment ne pas penser en effet aux propos tenus par Pétain, le 11 mai 1941, célébrant celle qui avait osé vouloir bouter les anglais hors de France : « Martyre de l’unité nationale, Jeanne d’Arc, patronne de nos villages et de nos villes, est le symbole de la France. Aimons-la. Vénérons-la. Présentons-lui les armes de notre fidélité et de notre espoir »8.

Déplorer le présent, instrumentaliser l’histoire

Vichy discourait sur un repli vers le pays «vrai», la région, la province qui trouvait ses racines dans l’affirmation d’une communauté ethnique, un régionalisme qui incitait le peuple français à rechercher son identité socio-culturelle dans un espace perceptible à des signes (langue, habitat, costume…), dans des liens entre individus qui partageaient un terroir. De la même façon, Marine Le Pen affirmait dans un discours du 9 mars 2021 que la France “est diverse” et “n’a jamais eu besoin de faire appel à l’immigration pour être diverse. Parce que justement elle est riche de toutes ses différences” par “ses accents, ses langues régionales, son histoire, ses identités régionales, ses spécificités gastronomiques”. Marine Le Pen qui quelques années plus tôt, dans un discours de février 2011, précisait qu’il fallait «repousser dans les eaux internationales les migrants qui voudraient entrer en Europe ».

Aussi quand Éric Zemmour célèbre la Reconquista de la péninsule ibérique par les royaumes chrétiens contre les Etats musulmans du VIIIème au XVème siècle en annonçant la fondation de son parti « Reconquête » ; quand toujours le même reprend la thèse du glaive et du bouclier9 et affirme que « Pétain a sauvé les juifs français » au mépris des travaux de Robert Paxton, il s’inscrit dans une tradition de l’extrême-droite, dans le sillage de Jacques Bainville (1879-1936), cette figure majeure de l’Action Française qui aimait déjà à réécrire l’histoire de France. Eric Zemmour en est même venu, on le sait, à chasser sur les terres révisionnistes de Jean-Marie Le Pen quand il a prétendu que Vichy s’était limité à donner aux allemands les juifs étrangers.10

Christian-Alexandre Faure

Historien, éditeur, romancier. Docteur en Histoire de l’Université Lumière Lyon 2, spécialiste de l’histoire culturelle de la période de Vichy, Christian-Alexandre Faure, après avoir travaillé pour la Ville de Lyon de 1986 à 1991 à la conception historique du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation. Il a aussi créé en 1991 avec Heliane Bernard la revue d’initiation à l’art Dada.

Les travaux de Christian Faure ont provoqué l’organisation à Paris en 2003 d’un colloque international sur le thème Du folklore à l’ethnologie. Institutions, musées et idées en France et en Europe, de 1936 à 1945 (Voir Mémoire de Vichy : le mea culpa des ethnographes, Le Monde, le 7 mai 2003), colloque dont les interventions ont fait l’objet d’un recueil Du folklore à l’ethnologie placé sous la direction de Jacqueline Christophe, Denis-Michel Boëll et Régis Meyran, Éditions de la maison des sciences de l’homme, 2009, 404 p.

Notes

| ↑1 | Extrait de ses Poetae minores, v. 178-182. |

|---|---|

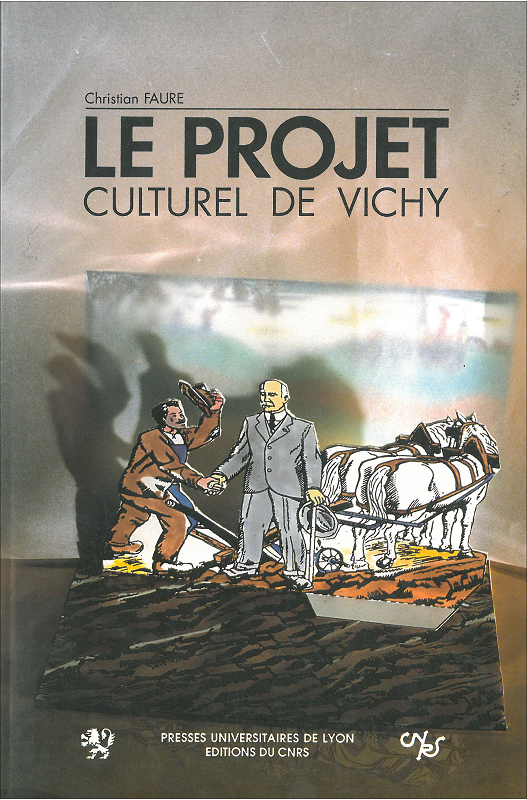

| ↑2 | Christian Faure, Le Projet culturel de Vichy : Folklore et révolution nationale 1940-1944, Préface de Pascal Ory, coéditions du C.N.R.S. – Presses Universitaires de Lyon, 1989, 336p. Ouvrage en ligne sur OpenEdition Books. |

| ↑3 | Marc Bloch, L’étrange défaite : témoignage écrit en 1940, Paris, Société des Éditions Franc-Tireur, 1946, XIX-196p. |

| ↑4 | Henri Pourrat, L’Homme à la bèche, Histoire du paysan, Flammarion, 1940, 285p. |

| ↑5 | Henri Pourrat, Le Chef français, Robert Laffont, 1942, 109p. |

| ↑6 | Michaël R. Marrus et Robert O. Paxton, Vichy et les juifs, Paris, Calmann-Lévy, 1981, 431p. |

| ↑7 | Extraits d’un entretien avec Éric Zemmour sur R.T.L. en septembre 2018. |

| ↑8 | Extrait de son discours du 11 mai 1941 lors de la fête de Jeanne d’Arc. |

| ↑9 | La thèse du glaive et du bouclier fut avancée comme argument par l’avocat de Pétain Jacques Isorni lors de sa plaidoirie en 1945. |

| ↑10 | On se souvient aussi du lapsus consternant qui lui a fait dire qu’il faudrait «célébrer la rafle du Vel d’Hiv.» Voir Huffington Post, Célébrer la rafle du Vel d’Hiv »: ce lapsus de Zemmour relance la polémique, 7 février 2022. |