Contreligne a demandé à Véronique Jobert, qui nous donne régulièrement de très intéressants articles sur l’histoire et le présent russes, les souvenirs qui lui sont venus au sujet d’Hélène Carrère d’Encausse en lisant Kolkhoze – livre qu’il n’est pas nécessaire de présenter, tant il a rencontré le succès auprès des critiques et des lecteurs. La Rédaction.

Kolkhoze – Ce terme, tombé en désuétude aujourd’hui, qui sert de titre au dernier livre d’un écrivain consacré et fort prolifique1, peut surprendre. Il remplit pourtant bien son rôle, puisqu’il laisse entendre d’emblée qu’il sera sans doute beaucoup question d’un pays, la Russie, puis l’URSS, puis à nouveau la Russie, qui fut au centre des recherches et des publications réalisées par la mère de l’auteur. Ce pays, qui représentait avant 1991 un sixième des terres émergées (ce qui nourrissait sans aucun doute les inclinations impérialistes des Soviétiques), réduit à un septième à l’heure actuelle, fut, pour moi aussi, au cœur de mes préoccupations non seulement professionnelles mais aussi personnelles.

Comme l’écrit Hélène Carrère d’Encausse dans sa dédicace au livre paru en 2015, j’ai vibré, comme elle, aux Six années qui ont changé le monde (1985-1991)2. Hélène Carrère d’Encausse, historienne renommée et secrétaire perpétuel de l’Académie française depuis 1999 jusqu’à sa mort en 2023, fut, il convient de le rappeler, la première femme à occuper cette fonction. Comme il se doit pour les Russes, je l’appelais Elena Guéorguiévna. L’emploi du prénom suivi du patronyme est une marque de déférence, voire tout simplement de politesse élémentaire, vis-à-vis des aînés, et bien sûr des professeurs, comme ce fut le cas pour moi. En effet lors de mes études de russe à l’université de Paris Sorbonne (Paris-IV), Hélène Carrère d’Encausse assura un cours d’histoire dans le cadre du DEA que je suivais et je me rappelle parfaitement l’interrogation orale que je passai sous sa férule dans notre salle des professeurs peu hospitalière du Grand-Palais. Nos relations, doublées par celles de nos maris cadres supérieurs qui travaillaient tous deux à la GMF, remontent donc à la fin des années 1970. Comme elle l’écrit dans une dédicace à son fameux livre L’empire éclaté3, j’ai partagé avec elle «le privilège de faire comprendre l’histoire présente et les malheurs de notre pays d’origine à nos compatriotes français.» A cette époque, j’étais loin de comprendre les « malheurs » de la Russie et de souscrire à ce terme.

Dix ans plus tard, des changements fondamentaux allaient se produire et mener à l’effondrement de ce pays. Même si Elena Guéorguiévna s’est trompée sur les causes de cet effondrement, il faut lui rendre le mérite d’avoir été la seule à prédire l’éclatement de l’URSS. Le malheur russe 4, paru en 1988, n’a pas l’ambition de traiter de tous les malheurs de la Russie, c’est un « essai sur le meurtre politique », comme indiqué en sous-titre. Le piquant de la chose, c’est que, comme le fait remarquer, à plusieurs reprises et non sans humour, son fils, Hélène Carrère d’Encausse compte parmi ses aïeux un régicide, Nikita Panine, qui « avait trempé, en 1801, dans l’assassinat du tsar Paul 1er ». De surcroît, cette parenté « décidera de l’orientation professionnelle » d’Elena Guéorguiévna, comme le raconte Emmanuel Carrère.

Perestroïka et bouleversements

En 1988, l’URSS connaît des bouleversements notoires induits par la perestroïka de Gorbatchev, arrivé au pouvoir en 1985. L’ouvrage La déstalinisation commence5, paru en 1986, rend compte de l’infléchissement libéral que provoqua la perestroïka et qui irait crescendo. Dès 1988 d’ailleurs, Vladimir Alekséievitch Boldyrev, le dernier directeur du Glavlit (1986-1991), ce redoutable organe de censure soviétique instauré en 1922, dressait l’inventaire des brèches sérieuses apparues dans ce mastodonte avant l’année 1990 qui vit l’abrogation officielle de la censure par une nouvelle loi sur la presse à l’été.

Ces changements géopolitiques considérables allaient rendre possibles des contacts nombreux, suivis entre universitaires de France et de Russie ; d’innombrables publications en Russie même ouvraient une nouvelle ère. Hélène Carrère d’Encausse participa avec enthousiasme à ce mouvement général, et à l’occasion de ses déplacements en Russie, elle cherchait à rencontrer des acteurs de la révolution culturelle et idéologique en cours. C’est ainsi qu’elle rendit visite à Moscou à Natalia Ilyina, ma tante, à Iouri Kariakine et sa femme Irina Zorina, et à d’autres représentants de l’intelligentsia. A Paris aussi, elle s’informait auprès de dissidents émigrés tels que Michel Heller ou bien encore Alexandre Nekritch. Leurs ouvrages, comme L’utopie au pouvoir ou Les peuples punis, parus en Occident au début des années 1980, préfiguraient les révélations qui seraient faites dans les publications russes sous Gorbatchev.

Kolkhoze n’est pas un roman, cette définition ne figure d’ailleurs pas sur le livre, il s’agit de fait d’un récit autobiographique, comme Un roman russe6 paru en 2007. Ce livre se terminait sur l’évocation d’un souvenir d’enfance heureux qui était un témoignage d’amour d’un fils envers sa mère, qui m’avait frappée à l’époque : « cette sensation inoubliable : celle de nager vers toi, de traverser le bassin pour te rejoindre ». L’auteur était pourtant bien conscient du risque encouru : « Le livre est fini, maintenant. Accepte-le. Il est pour toi. » Les révélations faites à l’insu de sa mère sur Georges Zourabichvili, son grand-père qu’il n’a jamais connu, avaient effectivement profondément blessé Elena Guéorguiévna. Mère et fils restèrent brouillés, sans se voir, plusieurs années. Kolkhoze est donc la suite du récit entamé dans Un roman russe, comme le reconnaît l’auteur lui-même. Il en est aussi l’achèvement heureux, après que sa mère lui eut pardonné.

Le réflexe possessif qu’eut Elena Guéorguiévna en refusant à l’époque de confier à son fils les archives familiales ravive en moi des souvenirs pénibles. Lorsque je préparais la publication du journal (1914-1920) de mon grand-père russe, trouvé dans les archives de la Fédération de Russie à Moscou, j’eus beaucoup de mal à consulter les derniers cahiers, remontant à la période de son émigration en Suisse, que possédait ma mère.

La touche russe

Kolkhoze, comme l’indique ce titre, est un livre imprégné de la thématique russe. Comment pourrait-il en être autrement, alors que Elena Guéorguiévna était à moitié russe, par sa mère, et que toute sa vie fut consacrée à l’étude de l’histoire du pays de ses ancêtres maternels, la Russie devenu l’URSS après la révolution bolchévique et redevenue Russie sous sa nouvelle forme de Fédération de Russie (dont les initiales en russe РФ se confondent avec celles de la république française RF).

Cette coïncidence l’aurait ravie, elle qui attachait tant de prix à sa nationalité française acquise par naturalisation, dans une procédure qui l’avait quelque peu déçue parce qu’elle ne comportait pas d’examen. Fille d’émigrés russes et géorgiens, Hélène se voulait une Française exemplaire. Sa connaissance parfaite de la langue, qui ne fut pas sa première langue, put être déployée au maximum grâce à sa participation en tant qu’académicienne aux séances de rédaction du dictionnaire de l’Académie. Comme le rappelle son fils, elle ne put arriver tout à la fin, à épuiser la lettre Z qui eut tant d’importance dans sa vie, puisque Hélène Zourabichvili, comme elle le raconta elle-même, souffrit toute sa vie d’écolière française, non seulement d’être la dernière sur la liste d’appel des élèves, mais aussi de porter un nom aussi exotique.

Je trouve dans Kolkhoze mille allusions familières. Emmanuel Carrère évoque la «touche russe» que représenta la Sérénade de Tchaïkovski jouée par la Garde républicaine lors de l’hommage national rendu au secrétaire perpétuel de l’Académie française aux Invalides7. Le choix de Tchaïkovski est judicieux, quoique banal, Piotr Ilitch étant chez les Français le compositeur russe le plus connu, sans doute parce que le plus accessible. Je ne peux m’empêcher de penser à ma tante russe qui, voulant faire mon éducation musicale, martelait les noms de Chostakovitch et Prokofiev comme étant incomparablement supérieurs à Tchaïkovski.

Autre référence marquante présente dans Kolkhoze : Les dieux ont soif d’Anatole France, traduit en géorgien par Nino, la tante géorgienne d’Emmanuel. Ce roman, paru en 1912, a décidément eu une influence considérable dans les milieux instruits de l’Empire russe du début du XXème siècle. Une vieille dame de la noblesse russe, mon arrière-grand-mère, lit ce livre à Moscou en février 1932 et constate que cela ressemble beaucoup aux temps qu’ils vivent. Or, comme l’écrit Emmanuel, c’est «une peinture remarquablement sombre de la Révolution française et des bains de sang que font couler les incorruptibles idéologues quand ils se mêlent de faire le bien de leurs semblables». Je garde un souvenir très ému de la première lecture de ce livre dans les années 90. J’étais justement en train de travailler sur la correspondance de mon arrière-grand-mère russe. Quelle ne fut ma surprise de trouver, chez un bouquiniste de Saint-Malo, un exemplaire du livre paru en 1927 aux Editions Calmann-Lévy. Ce fut ma première rencontre avec cet écrivain français, par le biais d’une lettre écrite en 1932 de Leningrad.

Je suis en désaccord avec Emmanuel Carrère quand il affirme que les émigrés de la première vague, après la révolution, comprenaient qu’ils quittaient pour toujours leur pays et qu’ils rompaient toute relation avec ceux restés là-bas. « Pas de lettres, pas de téléphone, le rideau de fer, déjà. » Ce n’est pas tout à fait exact, tout au moins jusqu’en 1936/1937, quand commença la grande terreur stalinienne. J’en veux pour preuve les centaines de lettres écrites depuis 1920 jusqu’en 1936 (date de sa mort) par la vieille dame que j’évoquais. Elle écrivait depuis Leningrad à sa fille aînée émigrée en Chine, en Mandchourie.

D’autres exemples de correspondance avec l’étranger depuis l’URSS ont fait l’objet de publications en Russie post-soviétique. Le passage que l’auteur consacre à la « dissonance cognitive, caractéristique majeure de la vie en Union soviétique » me paraît très important. Il faut bien reconnaître qu’il s’agit là d’une constante de la réalité soviétique, parfaitement intégrée par l’ensemble de la population, au point de devenir l’objet de plaisanteries nombreuses et variées. Exemple probant : le satiriste Mikhaïl Jvanetski (1934-2020), dont la réputation en URSS, puis en Russie, était immense. Le constat implacable et lapidaire (se limitant à trois mots en russe) qu’il avait dressé en 1986 : « on ne peut pas continuer à vivre comme cela » se muait en oxymoron puisque, bien au contraire, la vie continuait comme auparavant, et constitue la quintessence de l’ironie qu’il maniait avec tant de bonheur. Jvanetski poursuivait : «nous disons une chose, en pensons une autre, et faisons en fait tout autre chose».

Les changements induits par la Perestroïka avec l’abolition de la censure, la liberté toute nouvelle qui a régné dans l’ensemble du pays quelque vingt ou trente ans, tout cela appartient maintenant au passé. Je serais tentée d’ajouter que, malheureusement, une nouvelle dissonance cognitive, amplifiée par la multiplication des réseaux de diffusion, est de plus en plus prégnante à l’heure actuelle. Il n’est que d’écouter ou de lire les discours de propagande, les déclarations officielles, où le mensonge est érigé en valeur absolue. D’où l’importance d’analyser ce vocabulaire du poutinisme, comme l’a brillamment fait mon collègue Michel Niqueux8.

Emmanuel Carrère sait faire preuve d’humour. Il rappelle un surnom donné à Mauriac : Saint François des assises, parce qu’il avait notamment demandé la grâce de Robert Brasillach. Il évoque la « publicité audacieuse » du vin des Rochers présenté comme le velours de l’estomac. En citant in extenso « la note 65, page 45 » de la thèse de sa mère Réforme et révolution chez les musulmans de l’Empire russe, il relève avec ironie les travers de la recherche universitaire. Il dénonce aussi les pratiques aberrantes de la censure soviétique supprimant une entrée de la Grande encyclopédie soviétique consacrée à Beria pour la remplacer par un autre article traitant du détroit de Béring. Le comique de la chose étant de solliciter sans aucun scrupule l’aide pratique des lecteurs abonnés, principalement des bibliothèques, supposés découper l’article incriminé et coller à sa place une nouvelle page qui leur est envoyée. Son sens de l’humour, doublé d’une fine analyse psychologique lui fait judicieusement dire, en évoquant la réputation sulfureuse de Felix Youssoupov, homosexuel notoire, que pour ses parents c’ «était presque plus exotique que d’être un assassin».

Le cercle enchanté, l’univers russe (pour surtout ne pas employer l’expression « monde russe », totalement dévoyée à l’heure actuelle), qui séduit et attire l’auteur, présente des caractéristiques qui me sont familières. Le ciment commun en est bien sûr la langue russe. Emmanuel Carrère regrette de la parler si mal, tandis que son père, quant à lui, exaspérait Elena Guéorguiévna par les efforts qu’il déployait pour l’apprendre. Je peux témoigner, en tant que professeur de russe, qu’il s’agit là d’un phénomène banal, les Français n’étant en général pas très doués pour les langues. Les Russes, en revanche, dans leur candeur impérialiste, pouvaient s’étonner, haut et fort, de ce que les autres membres de ma famille ne parlent pas couramment le russe, alors que j’étais à moitié russe. Je me souviens de la désagréable impression que produisit ainsi sur nous la veuve du cinéaste Grigori Kozintsev, Valentina Grigorievna, qui ne parlait aucune langue étrangère, lors d’un séjour à Paris.

L’hôtel Ukraine

Hélène Carrère d’Encausse, on le sait, est descendante d’illustres aristocrates russes. Mais Emmanuel Carrère rappelle à juste titre que l’emploi d’une particule devant les noms d’un Komarovsky, Benningsen, ou Panine est tout à fait hors de propos, fantaisiste, pour ne pas dire ridicule, même s’il s’agit d’un prince, d’un comte ou d’un grand-duc. L’usage de la particule, courante pour la noblesse française, n’est pas de mise en russe, même pour l’emploi du nom, transcrit en caractères latins, à l’étranger, comme cela se voit parfois.

Emmanuel Carrère évoque son premier souvenir de la Russie, plus exactement de l’URSS, sous Khrouchtchev, lorsque sa mère l’emmène à Moscou. La description qu’il fait de l’hôtel Ukraine, un des sept gratte-ciel staliniens de la capitale, est amusante et corrobore en tous points les impressions qu’a laissées aux touristes étrangers visitant le pays à l’époque l’atmosphère de surveillance constante, le service détestable, la misère ambiante.

Lors de notre premier voyage à Moscou, avec ma mère et ma sœur, en 1961, nous logions évidemment dans cet hôtel. Incapables de repérer et encore moins de neutraliser les microphones dont on nous avait dit qu’ils existaient inévitablement dans notre chambre, nous évitions de beaucoup parler, d’échanger nos impressions. Nous observions médusées des disparitions subreptices : niveau de l’eau de toilette baissant chaque jour dans le flacon, objets très courants disparaissant par moments : bigoudis, brosse, stylos, enveloppes. Le service détestable, peu amène que l’auteur qualifie de « hargne de principe » ne me semble pas être « un invariant des échanges, en Russie aujourd’hui, comme hier en Union soviétique. » Je me rappelle être retournée à l’hôtel Ukraine, vers 2010, je suppose, dans un bâtiment transformé, hyperluxueux, avec des restaurants dignes de Paris ou de New York et un personnel très bien formé, portant un nom «occidental» pompeux : «Hôtel Radisson Collection». Du temps de l’Union soviétique, le problème résidait dans les pénuries criantes de produits courants. Les files interminables de clients faisaient dire aux vendeurs, quand on se plaignait de leur service : «Vous, vous êtes nombreux, tandis que moi, je suis seul(e).»

La dichotomie existant dans la culture littéraire russe entre deux écrivains fameux, les deux piliers de la littérature russe, Tolstoï et Dostoïevski, se retrouve dans la famille d’Emmanuel Carrère. Sa mère lui avait fait découvrir très jeune Dostoïevski. Elle rejetait par contre totalement Tolstoï, considéré comme une « fausse valeur », ayant « adhéré à cet acte de foi » par fidélité à son père, Georges Zourabichvili. Et Emmanuel dut attendre l’âge de quarante ans pour découvrir, grâce à son oncle Nicolas, Guerre et paix de Léon Tolstoï. Tous les Russes cultivés sont conscients de cette dichotomie qui toucha aussi les plus grands poètes, telle qu’Anna Akhmatova, adepte inconditionnelle de Dostoïevski. L’extraordinaire bouillonnement intellectuel qui marqua la vie culturelle franco-russe à la suite de l’abolition de la censure en 1990 donna naissance à pléthore de publications dans les deux pays, à l’organisation de manifestations culturelles conjointes, dans le cadre, notamment, d’années croisées. Celle de 2010 eut pour apogée une magnifique exposition Picasso-Moscou au musée des Beaux-Arts Pouchkine dans la capitale russe. Frédéric Mitterrand pouvait encore à cette occasion dire que «le dialogue culturel entre la France et la Russie a toujours été d’une intensité exceptionnelle».

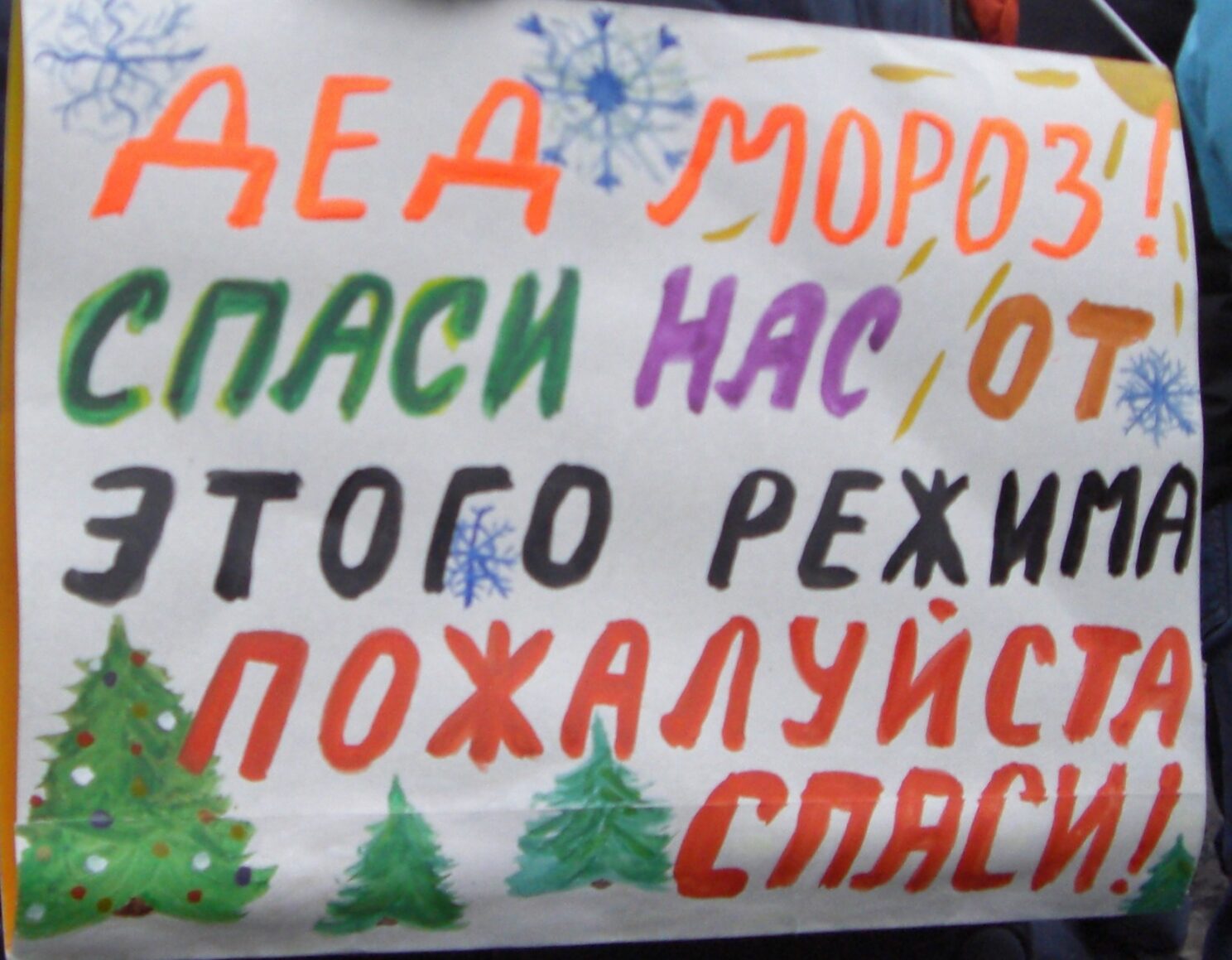

La situation en Russie allait bientôt drastiquement changer. Les élections législatives du 4 décembre 2011 donnèrent lieu à de nombreuses falsifications, et Vladimir Tchourov, le président de la commission électorale, fut accusé de les avoir couverts. Cela provoqua la colère des électeurs russes, des manifestations assez importantes eurent lieu, notamment dans la capitale, sur le boulevard Sakharov9. On se souvient du roque effectué entre Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev en 2008, lorsque ce dernier devint président, Poutine ne pouvant briguer un troisième mandat présidentiel consécutif.

Mais le 8 mai 2012, Poutine reprenait son poste de président, à la suite d’élections encore une fois très contestées. L’année 2012 fut néanmoins encore une année « croisée ». A la demande d’Hélène Carrère d’Encausse je préparai le montage d’une exposition qui allait se tenir à la fin de l’année à l’Ecole des Beaux-Arts, à l’Institut français, «Intelligentsia entre France et Russie : archives inédites du XXème siècle», qui s’ouvrit en novembre 2012. Hélène Carrère d’Encausse vint à pied, en voisine, pour l’ouverture, à laquelle prit également part le nouveau premier ministre (et ex-président) russe, Dimitri Medvedev. Un riche catalogue10 dont la préparation et la réalisation fut un gros travail, permet à présent d’apprécier l’intérêt que présenta cette exposition.

Comme il se doit pour une année «croisée», il y eut également en Russie une exposition sur le même thème, en février 2013 dans les locaux des Archives d’Etat de la Fédération de Russie (GARF), sous un titre légèrement différent : «Ecrivains et intellectuels de Russie et de France. Promenade dans les archives du XXe siècle.»

Sur le catalogue russe, c’est avec un grand plaisir et une certaine nostalgie que je trouve, parmi les participants, mention de l’association internationale Mémorial, et le nom de son directeur Arseni Roguinski. En 2015 cette organisation de mémoire et de défense des droits de l’homme fut déclarée «agent de l’étranger», enfin le 28 décembre 2021, la Cour suprême de Russie ordonna sa liquidation11.

Face à la catastrophe

En tournant la dernière page de Kolkhoze, des sentiments contradictoires m’assaillent. Le(s) malheur(s) russes sont une constante de l’histoire de ce pays. Emmanuel Carrère a raison d’écrire que « Plus le Russe est malheureux, plus il est russe ». J’ajouterai «La Russie qui a tant souffert», en utilisant une formule qui, en russe, a l’avantage de recourir à un adjectif « mnogostradalnaïa », ce qui en renforce l’effet. Mais, comme pour des millions de Russes, déjà en 2014, avec l’annexion de la Crimée, davantage encore en 2022, avec le début de la guerre totale contre l’Ukraine, c’est le sentiment de honte qui domine. « Il est devenu si affreux d’être russe aujourd’hui », écrit encore Emmanuel Carrère. Dès 2023, un collectif de penseurs russes, dont certains de Russie, publiait un recueil d’articles sous le titre « Face à la catastrophe ». Le premier texte sous la signature d’Oleg Aronson s’intitulait « La honte comme sentiment général ». Le jeune écrivain Dmitri Gloukhovski publie en 2024 un recueil d’articles d’actualité écrits entre 2012 et 2023 qui témoignent du basculement dans l’autoritarisme d’un pays et d’un peuple12.

Enfin, la journaliste Elena Kostioutchenko, qui vient seulement maintenant (le 14 novembre 2025) d’être déclarée « agent de l’étranger » a vu son livre traduit en français « Russie, mon pays bien-aimé »13. Ce témoignage, « reportages dans la vraie Russie » se présente sous forme d’articles publiés (depuis 2008) dans le journal Novaïa Gazeta14, assortis des réflexions que cela lui inspire maintenant. Le titre choisi par Emmanuel Carrère pour cette autobiographie surprenait de prime abord. Finalement, il faut y voir un détournement de sens bienvenu. Ici le mot « kolkhoze » symbolise l’affection mutuelle et réciproque d’une mère et de ses trois enfants. On est loin des horreurs de la collectivisation forcée des campagnes sous Staline.

Véronique Jobert

Véronique Jobert, professeur émérite de langue, histoire et civilisation russes. S’intéresse à la culture russe et à l’histoire soviétique, aux problèmes géopolitiques et écologique du monde russe.

Notes

| ↑1 | Emmanuel Carrère, Kolkhoze, P.O.L, 2025 |

|---|---|

| ↑2 | Hélène Carrère d’Encausse, Six années qui ont changé le monde, Fayard, 2015 |

| ↑3 | Hélène Carrère d’Encausse, L’empire éclaté, Paris, Flammarion, 1978 |

| ↑4 | Hélène Carrère d’Encausse, Le malheur russe, Fayard, 1988 |

| ↑5 | Hélène Carrère d’Encausse, La déstalinisation commence, Paris, Bruxelles, Complexe, 1986. |

| ↑6 | Emmanuel Carrère, Un roman russe, P.O.L, 2007. |

| ↑7 | J’emploie à dessein le masculin pour évoquer la fonction qu’occupa Hélène Carrère d’Encausse. Elle était totalement imperméable à la féminisation des termes désignant des métiers ou fonctions. |

| ↑8 | Michel Niqueux, Vocabulaire du poutinisme, À l’Est de Brest-Litovsk Éditions, juin 2025. |

| ↑9 | Les dizaines de photos que j’ai prises le 24 décembre attestent la grande liberté d’expression qui régnait encore. |

| ↑10 | Intelligentsia entre France et Russie. Archives inédites du XXe siècle, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Paris, 2012. |

| ↑11 | Cinq ans après l’exposition aux Beaux-Arts, en 2018, eut lieu la commémoration du centenaire de la naissance d’Alexandre Soljenitsyne, mort en 2008. C’est sous la coupole de l’Institut, à l’ouverture du colloque organisé à cette occasion que je vis pour la dernière fois Hélène Carrère d’Encausse. |

| ↑12 | Journal sous dictature. Comment j’ai vu la Russie basculer, (My. Dnevnik padeniya), de Dmitry Glukhovsky, traduit du russe par Raphaëlle Pache, éd. Robert Laffont. |

| ↑13 | Elena Kostioutchenko, Russie, mon pays bien-aimé, traduit du russe par Anne-Marie Tatsis-Botton et Emma Lavigne, Les éditions Noir sur Blanc, 2024. |

| ↑14 | Voir l’article que j’ai consacré à ce journal en 2006 : Le journal Novaïa Gazeta en 2006 : le journal des thèmes brûlants et des sujets qui fâchent. |