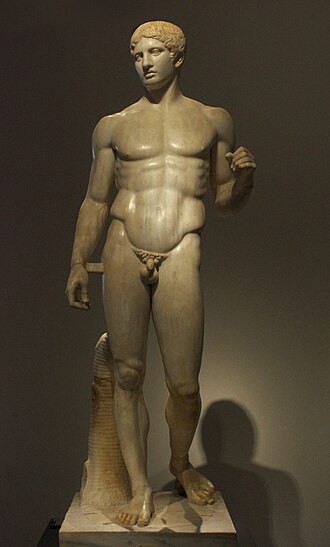

On peut avoir l’impression de bien connaître les canons de la beauté du monde grec antique qui ont été transmis par les arts plastiques, la statuaire en particulier, tant ils ont inspiré ceux de la Renaissance et de la période classique, dont l’époque moderne est une héritière. Au XVIIIe siècle, Joachim Winckelmann a érigé la sculpture grecque classique en modèle esthétique, et pour longtemps. On peut repérer aujourd’hui encore dans certaines poses prises par des mannequins masculins le contrapposto du Doryphore de Polyclète, connu par une «version» romaine en marbre conservée au Musée de Naples.

Musée de Naples

On connaît aussi l’importance de la kalokagathia à Athènes à la période classique : la conjonction entre la beauté et la qualité d’aristocrate associée à des valeurs morales et civiques. En outre, Florence Gherchanoc1 a récemment montré l’importance du modèle divin pour définir la beauté, au masculin et au féminin, des êtres humains qui apparaissent dans les textes les plus variés et au sein de diverses pratiques (en particulier les concours de beauté féminins et masculins).

Mais qu’en était-il dans le monde romain, tel qu’on peut le comprendre à partir des témoignages littéraires de la fin de la République (1er s. avant J.-C.) et des deux premiers siècles de l’Empire ? Qu’est-ce qu’un beau corps ? Qu’est-ce qu’une allure et une tenue «décentes», pour un citoyen romain ou une matrona de la fin de la République et du Haut-Empire ?

Beautés romaines

Si on peut considérer, en s’appuyant sur le lexique latin, qu’il y a, dans les textes, coïncidence entre beauté physique et beauté morale, et, inversement, entre laideur physique et laideur morale 2, cependant, d’après ces mêmes textes, il existe plusieurs types de beauté, dont toutes ne sont pas conditionnées par la conformité à des normes morales. Il en va ainsi de la beauté des pueri delicati, les jeunes esclaves, imberbes, aux cheveux fournis, qui constituent un délice pour les yeux du maître et de ses invités au banquet. Il s’agit ici d’une beauté « à la grecque », inspirée des canons de beauté qu’on peut trouver dans les textes des poètes, des médecins ou des auteurs des dits « romans » grecs : teint éclatant et sain mêlé de blanc et de rouge, peau lisse, blondeur. La beauté attribuée aux héros épiques, notamment celle des jeunes princes troyens qui entourent Énée dans le poème de Virgile, a elle aussi pour modèle la beauté des vaillants héros des épopées grecques.

Mais, à côté de cette beauté qui emprunte à des stéréotypes littéraires, il existe une beauté convenable, celle de l’homme de bien (vir bonus), qui correspond à ce que Cicéron en particulier (dans son traité Les devoirs) désigne sous le nom de dignitas. Celle-ci tient moins à l’esthétisme des traits du visage et de la forme du corps, qu’à une convenance dans la façon de se vêtir et de se tenir (habitus), dans la démarche (incessus) et dans l’ensemble des signes corporels : gestes, voix, regards. Ici, le corps évalué est vivant, en mouvement et vêtu. Et son modèle n’est pas le corps divin, encore moins la représentation du corps divin en nudité.

En contexte romain, la beauté physique, qui est essentiellement celle du visage, seule partie visible du corps du citoyen enveloppé dans la toge, est plus un danger qu’un avantage pour l’exercice de la vie publique : elle peut être source de désirs indécents de la part d’hommes ou de femmes et de médisances. Les épouses honorables des citoyens sont de même couvertes de vêtements, tête comprise, quand elles sont à l’extérieur de la maison.

Lire les signes du corps

La conception de la beauté convenable, en adéquation avec le statut social, le lieu et le moment, prend place dans une société du face-à-face, où les expressions du visage (vultus) et toutes les manifestations du corps sont susceptibles d’être déchiffrées, interprétées, commentées.

Cette « lecture » des signes du corps est à l’œuvre dans la physiognomonie, mais elle déborde largement le cadre des traités qui exposent ce type de connaissances et de pratiques, notamment parce qu’elle concerne bien d’autres signes que les traits du visage ou la forme des parties du corps : le maintien, l’allure, la façon de porter le vêtement, de se mouvoir avec lui, ce qu’on peut appeler la présentation de soi. Les deux types de lecture ont cependant en commun d’accorder une grande importance à l’impression générale (ce que les traités de physiognomonie appellent epiprepeia) et de fonder certaines interprétations morales sur un détail isolé (un geste de la main, par exemple).

Pour les hommes, la dignitas, qu’on peut traduire par prestance – comme l’a fait Danièle Conso3 –, est un élément essentiel de la carrière oratoire et politique. Elle joue, pour celui qui en est porteur, le rôle d’une commendatio : elle le « recommande » favorablement auprès d’un auditoire, auprès de ses pairs comme de ses obligés. La dignitas suppose de donner à autrui une impression d’ensemble favorable, dépourvue de signes d’efféminement (mollitia).

Cette mollitia, à la fois « mollesse » et « efféminement », s’oppose à des qualités tant physiques que morales : la fermeté (duritia, firmitas), le sérieux (gravitas), la maîtrise de soi (constantia). De même, l’ondulation ou les lignes brisées du corps, des gestes, mais aussi de la voix et même des cheveux s’opposent à la rectitude du maintien du corps et de la moralité.

Là où les critères de la beauté physique tels qu’on peut les trouver dans les textes médicaux rejoignent ceux de la beauté saine et convenable du citoyen, c’est dans l’exigence de mesure (modus) et de juste milieu (mediocritas). La beauté et la convenance (le decorum au sens latin du mot, l’adéquation aux circonstances) demandent en effet qu’on fuie l’excès : de poids, de gestes, de modulations de la voix, etc., mais aussi de soins du corps et de la tenue vestimentaire (cultus). Sur ce dernier point, la distinction ne passe pas tant entre les hommes et les femmes qu’entre ceux et celles qui risquent d’avoir «mauvais genre», parce qu’ils sont apprêtés avec trop de recherche, trop bien coiffés, vêtus avec trop de soin, et celles et ceux qui ont une mise marquée par la propreté (munditia) mais sans afféterie.

Cependant, quelle que soit sa forme, la beauté est finalement très peu sexuée : ce qu’on appelle aujourd’hui les «caractères sexuels secondaires » ainsi que la présentation de soi sont bien plus déterminants sur ce point que le sexe biologique. En effet, ce dont il est le plus question dans les textes comme instances d’assignation à l’un ou l’autre sexe, ce sont l’apparence physique dans son ensemble, la coloration du teint, l’expression du visage, la longueur des cheveux, le vêtement et la façon de le porter, les soins du corps, la démarche, la voix.

Catherine Baroin

Catherine Baroin, Beauté et présentation de soi dans le monde romain. Normes, écarts et transgressions, Rennes, PUR, 2025.

Catherine Baroin est agrégée de Lettres classiques, docteur de l’EPHE (Section des Sciences religieuses), et Professeur de langue, littérature latines et civilisation romaine à l’Université de Rouen Normandie. Membre de l’ERIAC (Rouen) et membre associé d’ANHIMA (Paris).

Notes

| ↑1 | Florence Gherchanoc, Concours de beauté et beautés du corps en Grèce ancienne. Discours et pratiques, Bordeaux, Ausonius, 2016. |

|---|---|

| ↑2 | Cf. Pierre Monteil, Beau et laid en latin. Étude de vocabulaire, Paris, Klincksieck, 1964. |

| ↑3 | Danièle Conso, Forma. Étude sémantique et étymologique [vol. I], Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2015. |