Le livre de l’historienne Sophie Cœuré1 sur Georges Marchais vient à point nommé. On note depuis quelque temps un vif intérêt pour le Parti communiste français, feu le Parti communiste français, serait-on tenté de dire. Comment un parti qui dominait la vie politique jusqu’au début des années 80 a-t-il pu quasiment disparaitre du champ politique ? Pourquoi, et alors même que le nouveau capitalisme a produit plus d’inégalités que l’ancien, le communisme ne fait-il plus recette ? Un autre phénomène mériterait aussi une analyse approfondie : comment expliquer, de la part de personnes qui n’ont jamais eu de sympathie intellectuelle pour le matérialisme dialectique et encore moins pour la lutte des classes, cette espèce de nostalgie pour le PCF d’alors ?

Le cas Marchais

Je dois confesser que c’est le cas de l’auteur de ces lignes qui a grandi dans des années où ce parti était encore puissant et qui a pu ainsi côtoyer nombre de ses militants. Il y avait chez eux une mauvaise foi qui pouvait prêter à sourire, mais en même temps un dévouement, un désintéressement qu’on ne retrouve plus guère aujourd’hui. Pour avoir travaillé dans nombre d’entreprises industrielles où le PC et la CGT étaient puissants, je peux attester qu’il y avait chez eux une culture du travail très forte. On devait d’abord faire ses preuves au travail et ensuite revendiquer, pas l’ordre inverse comme chez les néo-gauchistes d’aujourd’hui. Enfin à l’heure où la gentrification de la gauche a marginalisé, au sein des formations politiques la composant, les catégories populaires, le PCF était un des rares partis à avoir des dirigeants issus de la classe ouvrière.

Georges Marchais (1920-1997) a incarné tout cela. Ouvrier, il adhère au parti au sortir de la Seconde Guerre Mondiale et va en gravir peu à peu tous les échelons. Le cas Marchais est de ce point de vue intéressant car il commence sa carrière au PCF alors que celui-ci est au faîte de sa puissance et il lui appartiendra de gérer, à partir des années 80, son déclin inexorable.

Sophie Cœuré retrace bien sa trajectoire politique en commençant son ouvrage par une affaire qui suivra Georges Marchais pendant longtemps : celle de sa présence en Allemagne comme travailleur dans les usines du Reich. Marchais ne cessera de clamer qu’il y était du fait du STO, mais sans jamais en apporter les preuves décisives. Pour autant, cela ne l’empêcha pas de faire rapidement carrière au sein du PCF. Car Georges Marchais apprend vite et il comprend qu’au PCF mieux vaut s’en tenir à la ligne du parti même quand celle-ci commence à tanguer sous les effets de la déstalinisation.

Le PCF mettra beaucoup de temps à répercuter les décisions du XXème Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique, le PCUS. Et ce sera une constante de la stratégie de Georges Marchais : ne lâcher que lorsque l’on ne peut plus faire autrement. Ainsi on critiquera beaucoup l’attitude du PCF lors des évènements de 1956 et 1968. L’historienne révèle que ces positions du PCF et de son leader à partir des années 70 venaient aussi du fait que Georges Marchais était parfaitement intégré dans l’appareil communiste international. Pour lui, le leadership du PCUS sur le communisme international était une réalité incontestable, qui justifiait toutes les politiques d’intervention de l’URSS vis-à-vis de ses satellites. Et ce sera aussi une des grandes contradictions de Georges Marchais. Comment concilier la volonté d’ancrer le communisme dans les réalités françaises, et en même temps l’incapacité à prendre ses distances avec un modèle de plus en plus contesté.

Lorsque Georges Marchais parlera de « bilan globalement positif » au sujet des expériences politiques des démocraties populaires2, il ne se rend pas compte que partout dans le monde, le rejet du totalitarisme rouge est général, qu’il n’y a plus de place pour les arguties sémantiques.

C’est tout le paradoxe Marchais, voire le mystère Marchais. Ceux d’un homme politique central dans la vie politique de son pays mais qui ne va cesser, pour justifier les interventions de l’Union soviétique un peu partout dans le monde, de brouiller son image. Le communiste volontiers franchouillard se croit à chaque fois obligé de légitimer l’injustifiable. On se souvient de sa prise de parole en faveur de l’Union soviétique après l’intervention armée en Afghanistan.

L’Union de la Gauche

Le choix de se conformer aux prescriptions des instances décisionnelles du communisme international ne seront pas sans influer sur les stratégies d’alliance du PCF avec les autres formations de gauche.

Au début de l’aventure du programme commun, il n’y pas vraiment de problème puisque le PCF est le parti dominant face à un parti socialiste nouvellement créé et un petit parti des radicaux de gauche. De surcroît, François Mitterrand s’est imposé sur une ligne très à gauche, fruit de son alliance avec le Cérès de Jean-Pierre Chevènement. Les problèmes vont commencer quand peu à peu la relation va s’équilibrer, puis à partir des années 80 s’inverser en faveur du Parti socialiste. A partir de ce moment, la ligne du parti commence à devenir de moins en moins lisible. De la rupture du programme commun en 1977 à la participation en 1981 de quatre ministres communistes puis à leur départ en 1984, il devient difficile de suivre la stratégie du parti.

Plus profondément, les divergences stratégiques entre les deux partis révèlent aussi des différences sociologiques. Le Parti socialiste profite de l‘essor des nouvelles classes moyennes dont il se fait peu à peu le porte-parole, au contraire du PCF qui reste fidèle à un ouvriérisme identitaire alors même que la classe ouvrière subit des transformations qui vont en redessiner les contours.

La politique de la rigueur mis en œuvre dès 1982 ne pouvait être acceptée par un parti qui même s’il avait abandonné la dictature du prolétariat en 1977 se voulait toujours un parti révolutionnaire. Le Parti communiste, s’il évoluera sur des questions doctrinales fondamentales comme celle de la dictature du prolétariat, ne se reconnaitra jamais comme un parti réformiste – ce qu’il avait accepté, de fait, d’être en entrant au gouvernement.

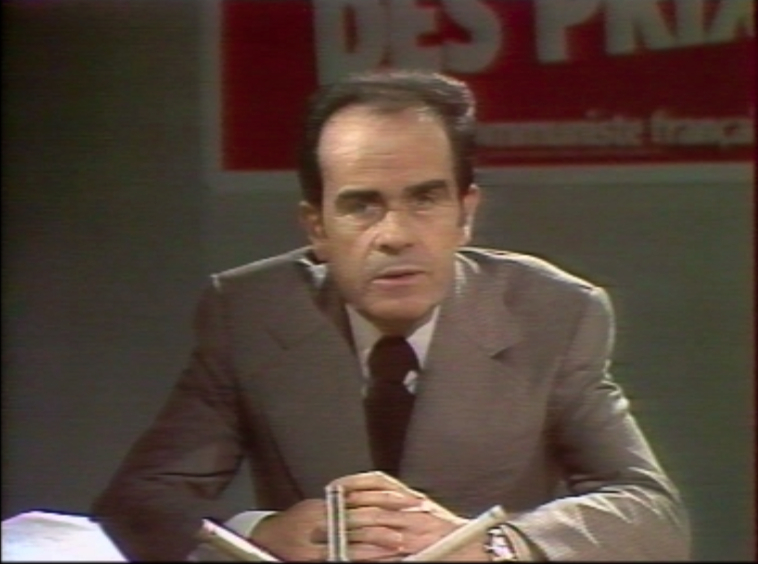

Là aussi, il y a un paradoxe Marchais souligné par Sophie Cœuré. Une partie de sa popularité venait du fait qu’il parlait comme les gens ordinaires. Ses tics de langage, sûrement surjoués, se voulaient aussi ceux des catégories que le PCF représentait, mais en même temps cet ouvriérisme l’isolait toujours plus dans une France à la fois en voie de désindustrialisation et qui voyait s’affirmer une nouvelle classe moyenne éduquée, avec des préoccupations sociétales qui ne sont plus celles portées par le PCF. Le féminisme, les droits des minorités sexuelles intéressent peu le PCF. Ce sont des revendications qui sont jugées bourgeoises par la direction du PCF qui mettra beaucoup de temps à les intégrer.

Dans une société qui devient post-industrielle, le PCF apparait ainsi en décalage et malgré les crises successives qui vont se succéder, le parti ne sera jamais en mesure de capitaliser sur les divers mécontentements qui vont traverser la société française.

Xénophobie ?

Véritable bête de scène médiatique, Georges Marchais s’avère pourtant incapable d’inverser la tendance, surtout qu’au début des années 1980, le PCF va devoir affronter un concurrent qui vient de l’autre extrême : le Front national.

La question de l’immigration n’a jamais été occultée par le PCF, et Sophie Cœuré montre bien que dans les villes communistes où était majoritairement logée la population immigrée, les remontées de militants et d’électeurs mécontents de ce fait vont devenir de plus en plus importantes. On a beaucoup reproché à Georges Marchais sa sortie contre l’immigration, mais depuis la Première internationale, la lutte contre une main d’œuvre que l’on fait venir pour des raisons salariales a toujours été un cheval de bataille des partis ouvriers. Georges Marchais ne faisait que reprendre un point de vue marxiste, et il est un peu facile de le taxer de xénophobie.

Pourtant, ses prises de position n’empêcheront pas une partie non négligeable de l’électorat ouvrier de migrer vers de Front national. Sophie Cœuré évoque ce fait mais ne s’y arrête pas, et c’est dommage car c’est le fait politique majeur de ces 40 dernières années, qui n’est pas sans expliquer le déclin accéléré du PCF à partir des années 80. La fonction tribunitienne qu’incarnait le Parti communiste change de camp. Désormais ce sont les partis populistes qui, mêlant malaise social et malaise identitaire, vont capitaliser sur ces nouvelles fractures. Ces partis se veulent, comme lui, antisystème.

D’un certain point de vue, le PCF a aussi fait les frais des nouvelles règles électorales mises en place par la Cinquième République. Obligé, pour survivre, à des alliances de second tour avec des partis qu’il ne cessait de critiquer, le parti est incapable de sauver ses réduits municipaux sans l’aide des autres partis de gauche. Le PCF devra ainsi toujours gérer ce grand écart entre des critiques de fond sur les politiques menées par ses alliés électoraux et ses alliances électorales opportunistes. Au même moment, le parti perd tous ces soutiens internationaux et la chute du mur de Berlin va porter l’estocade finale à une organisation déjà très affaiblie. Là aussi Georges Marchais tarde à comprendre le séisme qui s’est produit. Le communisme est mort de ses propres contradictions qui sont aussi celles du PCF.

Le communisme apparait désormais comme un monde disparu, sans avenir. Le Parti communiste italien en tire les conclusions qui s’imposent et change de nom. Georges Marchais a donc accompagné la marginalisation de son parti, effet des évolutions sociologiques et de la concurrence d’une nouvelle force politique. Mais la question qui n’est pas posée par cette biographie est celle de comprendre pourquoi, et alors même que les inégalités ont explosé dans le monde dit développé, le communisme en a-t-il si peu profité ? Pourquoi par exemple en France c’est La France Insoumise incarne aujourd’hui cette radicalité ? Pourquoi alors même que Fabien Roussel a plutôt une bonne image dans l’opinion publique, n’arrive-t-il pas à capitaliser dessus et à sortir le PCF de sa marginalisation ? Georges Marchais incarnait, comme le montre bien Sophie Cœuré, la France d’avant, mais celle d’aujourd’hui est-elle finalement si différente ?

Jean-Claude Pacitto

Jean-Claude Pacitto, après des études de sciences politiques, d’histoire et de gestion, enseigne à l’université de Paris-Est. Ses recherches portent sur les travaux de Raymond Boudon et sur les phénomènes de transgression organisationnelle. Il est l’auteur de nombreuses publications en langues française et anglaise.

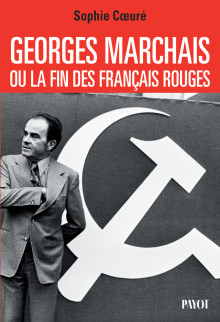

Sophie Cœuré, Georges Marchais ou la fin des Français rouges, Editions Payot, 2025, 22 euros.

Notes

| ↑1 | Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Paris et spécialiste de l’histoire des représentations de la Russie et de l’URSS et de l’histoire du communisme. |

|---|---|

| ↑2 | Le Monde du 14 novembre 1989 : « M. Georges Marchais réaffirme que le bilan des pays de l’Est est « globalement positif ». Invité du Club de la presse d’Europe 1, dimanche 12 novembre, M. Georges Marchais a affirmé que « la journée de vendredi a été pour nous une journée de joie, ce fut une journée historique pour la RDA, historique pour le peuple allemand, historique pour la cause du socialisme ». Le secrétaire général du PCF a souligné que les pays de l’Est connaissaient une « crise de développement » contrairement aux pays capitalistes frappés par une « crise du système ». |