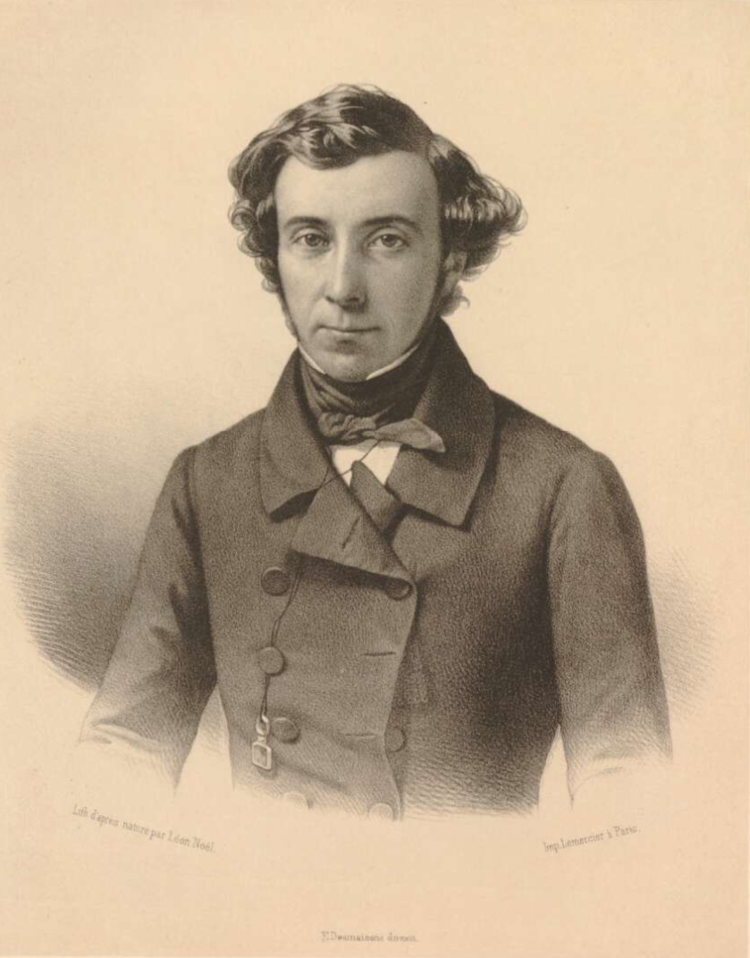

Lors de l’intéressante émission d’Alain Finkielkraut Réplique, ce samedi 20 septembre, sur la vie et l’œuvre d’Alexis de Tocqueville, l’une des deux spécialistes interrogées 1 a fait référence au beau discours prononcé, peu après sa mort, par Henri Lacordaire. Cette référence nous a donné l’idée d’ajouter ce discours de 1861 aux éloges funèbres d’écrivains par d’autres écrivains que nous avons publiés il ya quelques années2. Si l’on passe la rhétorique du temps et celle de la circonstance (une réception à l’Académie française), le discours garde tout son intérêt. Ndlr.

Discours de M. Henri-Dominique Lacordaire, prononcé dans la séance publique de l’Académie française du 24 janvier 1861, en venant prendre séance à la place de M. de Tocqueville

Messieurs,

J’ai à remercier l’Académie de deux choses : la première de m’avoir appelé dans son sein, la seconde de m’avoir donné pour successeur à M. de Tocqueville. (…)

Dirai-je qu’il fut un serviteur des vieilles monarchies de l’Europe, et que l’hérédité inaliénable du pouvoir était pour lui une affaire de cœur en même temps qu’un dogme de raison ? Je ne le pourrais. L’antiquité sans doute, la tradition, les ancêtres, la majesté des siècles, tout cela lui était grand et vénérable, et il n’insulta jamais aux trônes tombés, si méritée que lui semblât leur chute. Il s’en attristait plutôt comme d’un naufrage où disparaissait quelque chose de saint, comme d’une ruine où il lisait avec regret la caducité de l’homme et de ses œuvres. C’était une âme à qui la destruction pesait, et il ne vit jamais rien périr de ce qui avait été séculaire et glorieux sans l’honorer en lui-même d’un soupir éloquent. Mais, cette dette payée à sa généreuse nature, il regardait le droit et l’avenir d’un œil ferme ; il cherchait dans ce qui était vivant le successeur de ce qui était mort, et l’illusion d’une immutabilité chevaleresque ne pouvait lui cacher le devoir de semer dans le sillon qui restait ouvert. II eût aimé les serments qui ne s’oublient jamais ; il aimait mieux l’action qui espère toujours, ne sauvât-elle qu’une fois.

Dirai-je qu’il appartenait tout entier à cette opinion libérale née du dix-huitième siècle, grandie dans les premiers enivrements de nos assemblées nationales, éteinte ou plutôt endormie au souffle oppresseur de nos immortelles victoires, et qui, réveillée tout à coup à la parole d’un roi revenu de l’exil, remplit la France d’une lutte où tous les dévouements eurent leur vie, tous les talents leur liberté, tous les partis leurs jours de grandeur, et tous aussi leurs jours d’expiation ? Je ne le pourrais pas davantage ; car il y avait dans cette opinion, si populaire qu’elle fût, des côtés faibles trop visibles à l’œil pénétrant de M. de Tocqueville, et même des côtés injustes qui affligeaient sa droiture en effrayant sa perspicacité. À cause de son origine même au sein d’un âge sceptique, l’opinion libérale avait conservé une inclination de jeunesse contraire aux idées et aux choses religieuses ; or rien n’était moins sympathique à M. de Tocqueville que ce peu de goût à l’endroit de ce qui s’approche de Dieu. (…) ; son mâle esprit n’avait pas connu les défaillances du scepticisme, et, s’il y avait eu dans sa foi des jours d’interstice, il n’y avait jamais eu dans son cœur une impiété, ni sur ses lèvres un blasphème. Il aimait Dieu naturellement, ne l’eût-il pas aimé chrétiennement, il l’aimait en homme de génie, qui se sent porté vers le père des esprits comme vers sa source.

Et lorsque, plus mûr et plus fort, il se fut pris à juger son époque, il avait ressenti une douleur de rencontrer la cause libérale si loin du Dieu qui a fait l’homme libre. Il ne comprenait pas que la liberté de conscience pût être une arme contre le christianisme, et que l’Évangile fût persécuté ou enchaîné par le sentiment qui délivrait Mahomet. Il ne comprenait pas non plus qu’il y eût rien de solide sans un fondement religieux, et, en voyant la liberté séparer son nom d’un nom plus haut encore que le sien, il craignait qu’un jour elle ne fût durement avertie d’avoir trop compté sur elle-même et trop peu sur le secours de l’éternité.

Par un autre point, l’opinion libérale blessait encore M. de Tocqueville. Il lui semblait qu’elle s’adressait trop à une seule classe d’hommes, à cette classe riche d’esprit, d’industrie et de fortune, qui avait conquis le pouvoir en l’arrachant à la noblesse et au clergé, au trône lui-même, et qui, héritière unique de tant de grandeurs, oubliait trop peut-être qu’il restait au-dessous d’elle un immense peuple, affranchi de bien des maux, il est vrai, mais souffrant encore pourtant dans les besoins de son âme et dans ceux de son corps. N’y avait-il plus rien à faire pour ce peuple ? Lui suffisait-il de n’être plus ni esclave ni serf, gouverné, j’en conviens, par des lois égales pour tous, mais privé de droits politiques, serviteur plutôt que concitoyen, déchaîné plutôt que libre ? Pouvait-on croire qu’il y eût entre lui et la classe régnante une sympathie véritable, et la division profonde qui mettait autrefois un abîme entre la noblesse de naissance et tout le reste du pays, n’existait-elle pas, sous une autre forme, entre le nouveau peuple et ses nouveaux maîtres ? L’unité morale de la France était-elle réellement fondée ? M. de Tocqueville ne pouvait bannir de son esprit ces graves préoccupations. Il ne voyait pas dans le triomphe éclatant de la bourgeoisie française le dernier mot de l’avenir ; ou du moins il regardait au-dessous d’elle avec inquiétude, et dans les rangs pressés de la foule il interrogeait avec anxiété sa conscience et celle de tous.

Quoi donc ! Dirons-nous qu’il avait donné son âme au flot montant de la démocratie, et que là, au sein des ébranlements populaires, lui, fils d’une noble maison, intelligence plus haute encore que sa race, il avait descendu tous les degrés du monde pour chercher le plus proche possible de la terre le berceau sacré des destinées futures ? Est-ce là que vivait M. de Tocqueville, là qu’étaient ses espérances et son cœur ? Le peuple était-il pour lui le souverain naturel de l’humanité, le plus parfait législateur, le meilleur magistrat, l’honnête homme par excellence, le maître et le père le plus humain, capitaine dans les combats, conseiller dans les bons et mauvais jours, la tête enfin de ce grand corps qui roule autour de Dieu depuis tant de siècles en cherchant et faisant son sort comme il le peut ? Le croirai-je et le dirai-je ? Certainement M. de. Tocqueville, comme tout vrai chrétien, aimait le peuple ; il respectait en lui la présence de l’homme, et dans l’homme la présence de Dieu. Nul ne fut plus cher à ce qui l’entourait, serviteurs, colons, ouvriers, paysans, pauvres ou malheureux de tout nom. À le voir sur ses terres, au sortir de ce cabinet laborieux où il gagnait le pain quotidien de sa gloire, on l’eût pris pour un patriarche des temps de la Bible, alors que l’idée de la première et unique famille était vivante encore, et que les distinctions de la société n’étaient autres que celles de la nature, toutes se réduisant à la beauté de l’âge et de la paternité.

M. de Tocqueville pratiquait à la lettre, dans ses domaines, la parole de l’Évangile : Que celui de vous qui veut être le premier soit le serviteur de tous. Il servait par l’affable et généreuse communication de lui-même à tout ce qui était au-dessous de lui, par la simplicité de ses mœurs qui n’offensait la médiocrité de personne, par le charme vrai d’un caractère qui ne manquait pas de fierté, mais qui savait descendre sans qu’il le remarquât lui-même, tant il lui était naturel d’être homme envers les hommes. « Le peuple aime beaucoup M. de Tocqueville, disait un homme du peuple à un étranger, mais il faut convenir qu’il en est bien reconnaissant. »

Cet amour, si singulièrement exprimé, eut enfin l’occasion de se produire. Lorsque 1848 inaugura le suffrage universel et direct, M. de Tocqueville obtint, dans son canton, le suffrage unanime des électeurs, et il entra dans l’Assemblée constituante par la porte sans tache de la plus évidente et de la plus légitime popularité. (…)

M. de Tocqueville aimait donc le peuple et il en était aimé. Mais des rois ont eu le même sort, et l’on n’en peut en conclure à l’égard des doctrines du publiciste. Quelles étaient-elles ?

Tout jeune encore, entre vingt-cinq et trente ans, et lorsque déjà la révolution de 1830 avait ébranlé en France les bases du gouvernement monarchique et parlementaire, M. de Tocqueville avait obtenu la mission d’aller étudier aux États-Unis d’Amérique les systèmes pénitentiaires qu’on y avait inaugurés. Mais cette mission, utile et bornée, cachait un piégé de la Providence. Il était impossible que M. de Tocqueville touchât la terre d’Amérique sans être frappé de ce monde nouveau, si différent de celui où il était né. Partout ailleurs, dans l’ancien monde, qu’il eût visité l’Angleterre, la Russie, la Chine ou le Japon, il eût rencontré ce qu’il connaissait déjà, des peuples gouvernés. Pour la première fois un peuple se montrait à lui, florissant, pacifique, industrieux, riche, puissant, respecté au dehors, épanchant chaque jour dans de vastes solitudes le flot tranquille de sa population, et cependant n’ayant d’autre maître que lui, ne subissant aucune distinction de naissance, élisant ses magistrats à tous les degrés de la hiérarchie civile et politique, libre comme l’Indien, civilisé comme l’homme d’Europe, religieux sans donner à aucun culte ni l’exclusion ni la prépondérance, et présentant enfin au monde étonné le drame vivant de la liberté la plus absolue dans l’égalité la plus entière.

M. de Tocqueville avait bien entendu dans sa patrie ces deux mots : liberté, égalité ! Il avait même vu des révolutions accomplies pour en établir le règne ; mais ce règne sincère, ce règne assis, ce règne qui vit de soi-même sans le secours de personne, parce que c’est la chose de tous, il ne l’avait encore rencontré nulle part, pas même chez ces peuples de l’antiquité qui avaient un forum et des lois publiquement délibérées, mais dont le bienfait n’appartenait qu’à de rares citoyens dans les murs étroits d’une ville. Société sans exemple, fondée par des proscrits et émancipée par des colons, les États-Unis d’Amérique avaient réalisé sur un immense territoire ce que n’avaient pu faire Athènes ni Rome, et ce que l’Europe semblait chercher en vain dans de laborieuses et sanglantes révolutions. Quelle en était la cause ? Quels les ressorts ? Était-ce un accident éphémère, ou la révélation des siècles à venir ?

M. de Tocqueville étudia ces questions en sage jeune encore, mais éclairé par l’indépendance d’un esprit qui ne cherchait que le bien et la vérité. Il n’admira point l’Amérique sans restriction ; il ne crut pas toutes ses lois applicables à tous les peuples ; il sut distinguer les formes variables des gouvernements du fond sacré qui appartient au genre humain. Il s’éleva au-dessus même de son admiration pour dire à l’Amérique les périls qui la menacent, pour flétrir l’esclavage, ce fléau inhumain et impie, auquel quinze États sont prêts à sacrifier la gloire et l’existence même de leur patrie ; et, enfin, de cette vue impartiale et profonde, où il avait évité tout ensemble l’adulation, le paradoxe et l’utopie, il ramena sur l’Europe un regard mûri, mais ému, qui le remplit, selon sa propre expression, d’une sorte de terreur religieuse. Il crut voir que l’Europe, et la France en particulier, s’avançait à grands pas vers l’égalité absolue des conditions, et que l’Amérique était la prophétie et comme l’avant-garde de l’état futur des nations chrétiennes. Je dis des nations chrétiennes, car il rattachait à l’Évangile ce mouvement progressif du genre humain vers l’égalité ; il pensait que l’égalité devant Dieu, proclamée par l’Évangile, était le principe d’où était descendue l’égalité devant la loi, et que l’une et l’autre, l’égalité divine et l’égalité civile, avaient ouvert devant les âmes l’horizon indéfini où disparaissent toutes les distinctions arbitraires, pour ne laisser debout, au milieu des hommes, que la gloire laborieuse du mérite personnel.

Mais, malgré cette origine sacrée qu’il attribuait à l’égalité, malgré le spectacle étonnant dont il avait joui par elle en Amérique, malgré sa conviction que c’était là un fait universel, irrésistible et voulu de Dieu, il n’envisageait qu’avec une sainte épouvante l’avenir que préparait au monde un si grand changement dans les rapports sociaux. Il avait vu chez les Américains l’égalité agir naturellement comme une vertu héréditaire : il la retrouvait trop souvent en Europe sous la forme d’une passion, passion envieuse, ennemie de la supériorité en autrui, mais la convoitant pour soi, mélange d’orgueil et d’hypocrisie, capable de se donner à tout prix le spectacle de l’abaissement universel, et de se faire de l’humiliation même un Capitole et un Panthéon. Il avait vu l’ordre naître en Amérique d’une égalité acceptée de tous, entrée dans les mœurs comme dans les lois, vraie, sincère, cordiale, rapprochant tous les citoyens dans les mêmes devoirs et les mêmes droits ; il la retrouvait en Europe inquiète, menaçante, impie, s’attaquant à Dieu même, et sa victoire, inévitable pourtant, lui causait tout ensemble le vertige de la crainte et le calme de la certitude.

Je remarque une autre vue qui l’accablait plus que toutes les autres, et qui jusqu’à son dernier jour fut l’objet de ses poignantes préoccupations.

Aux États-Unis, l’égalité n’est pas seule ; elle s’allie constamment à la liberté civile, politique et religieuse la plus complète. Ces deux sentiments sont inséparables dans le cœur de l’Américain, et il ne conçoit pas plus l’égalité sans la liberté que la liberté sans l’égalité. Mais, quand on vient à considérer les choses dans l’histoire et proche de nous, on s’aperçoit que la démocratie, lorsqu’elle n’est plus contenue que par elle-même, tombe aisément dans un excès qui est sa corruption, et qui appelle, pour la sauver, le contre-poids d’un despotisme à qui tout est permis, parce qu’il fait tout au nom du peuple, idole où la multitude se recherche encore et croit retrouver tout ce qu’elle a perdu. Or M. de Tocqueville voyait en France et en Europe la démocratie, toute jeune encore, pencher déjà vers sa décadence et revêtir ce caractère sans frein qui ne lui laisse plus d’autre remède que de subir un maître tout-puissant. Il pressentait que la démagogie porterait à la liberté naissante un coup mortel, et que, chez les nations chrétiennes plus encore que dans l’antiquité, la licence armerait le pouvoir au nom de la sécurité commune, mais au préjudice de la liberté de tous.

Ce pressentiment, que nul n’éprouvait alors, M. de Tocqueville l’eut et l’avoua. Dès 1835, à la première apparition de son livre sur la Démocratie en Amérique, il annonça que la liberté courait en France et en Europe des périls imminents. Il déclara que l’esprit d’égalité l’emportait chez nous sur l’esprit de liberté, et que cette disposition, jointe à d’autres causes, nous menaçait de défaillances et de catastrophes qui étonneraient le siècle présent. Ce siècle ne le crut pas. Il marchait plein de confiance en lui-même, sûr de son triomphe, dédaignant les conseils autant que les prophéties, convaincu comme Pompée, l’avant-veille de Pharsale, qu’il n’aurait qu’à frapper du pied pour donner à Rome, au sénat, à la république, d’invincibles légions. Mais M. de Tocqueville ne devait pas mourir sans avoir vu ses prévisions justifiées, ni sans avoir préparé à son temps des leçons dignes de ses malheurs.

« Instruire la démocratie, écrivait-il, ranimer s’il se peut ses croyances, purifier ses mœurs, régler ses mouvements, substituer peu à peu la science des affaires à son inexpérience, la connaissance de ses vrais intérêts à ses aveugles instincts ; adapter son gouvernement aux temps et aux lieux ; le modifier suivant les circonstances et les hommes : tel est le premier des devoirs imposés de nos jours à ceux qui dirigent la société. Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau (De la Démocratie en Amérique, introduction). »

Cette science nouvelle, M. de Tocqueville croyait l’avoir découverte dans les institutions, l’histoire et les mœurs du premier peuple qui eût vécu sous une parfaite démocratie. Incapable de voir en simple spectateur un si grand phénomène, il avait voulu en pénétrer les causes, en connaître les lois, et, certain d’instruire sa patrie, peut-être même l’Europe, il avait écrit de l’Amérique avec la sagacité d’un philosophe et l’âme d’un citoyen. Son livre fut illustre en un instant, comme l’éclair. Traduit dans toutes les langues civilisées, on eût dit que le genre humain l’attendait, et cependant, de ce côté-ci de l’Atlantique, il ne répondait à aucune passion, à aucun parti, à aucune école, à aucun peuple. Il venait seul avec le génie de l’écrivain, la pureté de son cœur et la volonté de Dieu. Il apportait à tous les esprits sensés, au milieu du chaos des doctrines et des événements, une lumière qu’on pouvait ne pas goûter, mais qui différait de tout, une lumière qui tenait de l’avenir sans accabler le présent. Rien de pareil ne s’était vu depuis le jour où Montesquieu avait publié son Esprit des lois, livre sans modèle aussi, supérieur à son siècle par la religion et la gravité, et qui, malgré sa nature si profondément sérieuse, eut l’art de réduire et demeure encore populaire aujourd’hui qu’il est trop peu lu. (…)

Il y avait dans l’ouvrage de M. de Tocqueville plus d’un genre d’attrait. L’Amérique était mal connue ; aucun esprit supérieur ne l’avait encore étudiée. Les uns n’y voyaient de loin qu’une démagogie grossière et importune ; les autres y applaudissaient d’avance le succès de leurs utopies personnelles. M. de Tocqueville mit la vérité à la place de la fable, et sa plume sévère répandit sur un tableau tout neuf le charme infini de la sincère clarté. Mœurs, histoire, législation, caractère des hommes et du pays, causes et conséquences, tout prit sous son burin la puissance de l’investigateur qui découvre et de l’écrivain qui grave pour les absents ses propres visions. Mais ce qui frappe et entraîne surtout, c’est le souffle même d’un livre, une ardeur généreuse qui meut l’auteur et fait sentir en lui l’homme préoccupé du sort de ses semblables dans le temps et dans l’avenir. Il remue parce qu’il est remué, et son austérité même ajoute à l’émotion par l’éloquence du contraste. (…)

Mais quel était donc ce remède où M. de Tocqueville tranquillisait sa pensée, et d’où il attendait le salut des générations ? Ce n’était pas, vous le pensez bien, dans l’imitation puérile des institutions américaines qu’il le trouvait, mais dans l’esprit qui anime ce peuple et qui a fondé ses lois. Car c’est l’esprit qui fait la vie des institutions, comme c’est l’âme qui fait la vie des corps. Or l’esprit américain, tel qu’il apparaissait à M. de Tocqueville, se résume dans les qualités ou plutôt dans les vertus que je vais dire.

L’esprit américain est religieux ;

Il a le respect inné de la loi ;

Il estime la liberté aussi chèrement que l’égalité ;

Il place dans la liberté civile le fondement premier de la liberté politique.

C’est juste le contre-pied de l’esprit qui entraîne plutôt qu’il ne guide une grande partie de la démocratie européenne. Tandis que l’Américain croit à son âme, à Dieu qui l’a faite, à Jésus-Christ qui l’a sauvée, à l’Évangile qui est le livre commun de l’âme et de Dieu, le démocrate européen, sauf de nobles exceptions, ne croit qu’à l’humanité, et encore à une humanité fictive qu’il a créée dans un rêve. Ce rêve est à la fois son âme, son Dieu, son Christ, son Évangile, et il ne pense à aucune autre religion, si ancienne et si révérée soit-elle, que pour la persécuter et l’anéantir, s’il le peut. L’Américain a eu des pères qui portaient la foi jusqu’à l’intolérance ; il a oublié leur intolérance et n’a gardé que leur foi. Le démocrate européen a eu des pères qui n’avaient point de foi, mais qui prêchaient la tolérance ; il a oublié leur tolérance et ne s’est souvenu que de leur incrédulité. L’Américain ne comprend pas un homme sans une religion intime, et un citoyen sans une religion publique. Le démocrate européen ne comprend pas un homme qui prie dans son cœur, et encore moins un citoyen qui prie en face du peuple.

La même différence se retrouve en ce qui concerne la loi. L’Américain, qui respecte la loi de Dieu, respecte aussi la loi de l’homme, et, s’il la croit injuste, il se réserve d’en obtenir un jour l’abrogation, non par la violence, mais en se faisant une arme pacifique et sûre de tous les moyens de persuasion que l’homme porte avec lui dans son intelligence, et des moyens plus puissants encore qu’il peut tenir d’un dévouement éprouvé à la cause de la justice. Pour le démocrate européen, et je le dis toujours avec les exceptions nécessaires, la loi n’est qu’un arrêt rendu par la force et que la force a le droit de renverser. Fût-ce tout un peuple qui lui eut donné son assentiment et sa sanction, il professe qu’une minorité, ou même un seul homme, a le droit de lui opposer la protestation du glaive et de déchirer dans le sang un papier qui n’a d’autre valeur que l’impuissance où l’on est de le remplacer par un autre. Il proclame hardiment la souveraineté du but, c’est-à-dire la légitimité absolue et supérieure à tout, même au peuple, de ce que chacun estime au dedans de soi être la cause du peuple.

L’Américain, venu d’une terre où l’aristocratie de naissance eut toujours une part considérable dans les affaires publiques, a rejeté de ses institutions la noblesse héréditaire et réservé au mérite personnel l’honneur de gouverner. Mais, tout en étant passionné pour l’égalité des conditions, soit qu’il la considère au point de vue de Dieu, soit qu’il la juge au point de vue de l’homme, il n’estime pas la liberté d’un moindre prix, et, si l’occasion se présentait de choisir entre l’une et l’autre, il ferait comme la mère du jugement de Salomon, il dirait à Dieu et au monde : Ne les séparez pas, car leur vie n’en fait qu’une dans mon âme, et je mourrai le jour où l’une mourra. Le démocrate européen ne l’entend pas ainsi. À ses yeux, l’égalité est la grande et suprême loi, celle qui prévaut sur toutes les autres et à quoi tout doit être sacrifié. L’égalité dans la servitude lui paraît préférable à une liberté soutenue par la hiérarchie des rangs. Il aime mieux Tibère commandant à une multitude qui n’a plus de droits et plus de nom, que le peuple romain gouverné par un patriciat séculaire et recevant de lui l’impulsion qui le fait libre avec le frein qui le rend fort.

L’Américain ne laisse rien de lui-même à la merci d’un pouvoir arbitraire. Il entend qu’à commencer par son âme, tout soit libre de ce qui lui appartient et de ce qui l’entoure, famille, commune, province, association pour les lettres ou pour les sciences, pour le culte de son Dieu ou le bien-être de son corps. Le démocrate européen, idolâtre de ce qu’il appelle l’État, prend l’homme dès son berceau pour l’offrir en holocauste à la toute-puissance publique. Il professe que l’enfant, avant d’être la chose de la famille, est la chose de la cité, et que la cité, c’est-à-dire le peuple représenté par ceux qui le gouvernent, a le droit de former son intelligence sur un modèle uniforme et légal. Il professe que la commune, la province et toute association, même la plus indifférente, dépendent de l’État, et ne peuvent ni agir, ni parler, ni vendre, ni acheter, ni exister enfin sans l’interaction de l’État et dans la mesure déterminée par lui, faisant ainsi de la servitude civile la plus absolue le vestibule et le fondement de la liberté politique. L’Américain ne donne à l’unité de la patrie que juste ce qu’il lui faut pour être un corps ; le démocrate européen opprime tout homme pour lui créer, sous le nom de patrie, une étroite prison.

Si enfin, Messieurs, nous comparons les résultats, la démocratie américaine a fondé un grand peuple, religieux, puissant, respecté, libre enfin, quoique non pas sans épreuves et sans périls ; la démocratie européenne a brisé les nœuds du présent avec le passé, enseveli des abus dans des ruines, édifié çà et là une liberté précaire, agité le monde par des événements bien plus qu’elle ne l’a renouvelé par des institutions, et, maîtresse incontestable de l’avenir, elle nous prépare, si elle n’est enfin instruite et réglée, l’épouvantable alternative d’une démagogie sans fond ou d’un despotisme sans frein.

C’est la certitude de cette alternative qui troublait incessamment l’âme patriotique de M. de Tocqueville, qui a présidé à tous ses travaux et lui a mérité la gloire sans tache où il a vécu et où il est mort. Aucun homme de notre temps ne fut à la fois plus sincère, plus logique, plus généreux plus ferme et plus alarmé.

Au fond, ce qu’il aimait par-dessus tout, sa véritable et sa seule idole, hélas ! Puis-je le dire ? ce n’était pas l’Amérique, c’était la France et sa liberté. Il aimait la liberté en la regardant en lui-même, au foyer de sa conscience, comme le principe premier de l’être moral et la source d’où jaillit, à l’aide du combat, toute force et toute vertu. Il l’aimait dans l’histoire, présidant aux destinées des plus grands peuples, formant tous les hommes qui ont laissé d’eux dans la mémoire du monde une trace qui l’éclaire et le soutient. Il l’aimait dans le christianisme, aux prises avec la toute-puissance d’un empire dégénéré, inspirant l’âme des martyrs et sauvant par eux, non plus la vérité des sages, mais la vérité divine elle-même, non plus la dignité du genre humain, mais la dignité du Christ, fils de Dieu. Il l’aimait dans les souvenirs de la patrie, dans ces longues générations où la liberté avait fait l’honneur, où l’honneur avait fait le premier bien de la vie, et où la vie se donnait pour sauver l’honneur, pour prouver l’amour, pour défendre la foi, pour mourir enfin digne de soi-même et digne de Dieu. Il l’aimait dans son propre sang, où il avait puisé, avec la tradition de ses aïeux, la fierté d’une obéissance qui n’avait jamais été vile, et la gloire d’un nom qui avait toujours été pur. Il l’aimait enfin par une autre vue, par la vue des peuples déchus, des mœurs perverties, des bassesses couronnées, des talents avilis, des cœurs sans courage ; et, remarquant que toutes ces hontes dont l’histoire déborde correspondaient aux âges et aux leçons de la servitude, il se prenait pour la liberté d’un second amour plus fort que le premier, de cet amour où l’indignation s’allume et se fait le serment d’une haine et d’un combat immortels. (…)

Je devrais ici, Messieurs, vous entretenir des douze années de sa carrière législative. Mais sur cette lave encore brûlante je ne rencontrerais plus-seulement des idées et des vertus, je rencontrerais les hommes et les événements. Puis-je les aborder ? Du haut de ce banc où il avait été appelé dès 1839, et d’où il descendit aux derniers jours de 1851, il vit tomber la monarchie parlementaire, apparaître la république et se fonder un empire, chutes et avènements qu’il avait prévus et qui amenèrent sa retraite, mais non pas son silence et son découragement. Il aimait la monarchie parlementaire, et il eût voulu la sauver.

Née en 1814 des longues méditations de l’exil, elle eût dû réconcilier tous les Français autour d’un trône qui avait le prestige de 1’antiquité, et qui avait repris dans le malheur cette jeunesse que lui seul peut rendre aux rois. Mais l’esprit de la France, même après vingt-cinq ans de révolutions, n’était pas mûr pour les secrets et les vertus de la liberté. Il eût fallu à tous, roi et peuple, clergé et noblesse, chrétiens et incroyants, un génie que le temps ne leur avait pas encore donné. Le trône premier tomba, le second voulut renouer dans un sang royal plus populaire la chaîne brisée de nos institutions, et il mit à cette œuvre un courage et une habileté qui méritaient de réussir ; mais cette monarchie diminuée retrouva devant elle les mêmes difficultés qui avaient accablé sa devancière. Le trône second tomba. M. de Tocqueville n’avait compté ni parmi ses adversaires, ni parmi ses défenseurs. Il demandait, avec l’opposition victorieuse, une chambre élue plus indépendante, et un corps électoral plus incorruptible ; mais il ne parut qu’à la tribune et jamais sur la place publique, appelant de sa voix les réformes, et refusant tout signe à la révolution qui se préparait.

La république, néanmoins, l’admit dans ses conseils, d’abord comme député, puis comme ministre des affaires étrangères. Il apporta, dans cette nouvelle phase de son existence politique, un esprit sans illusions ; car il ne croyait pas que la France, qui avait méconnu les conditions de la liberté sous deux monarchies, fût capable de la servir, ou même de la sauver, sous une république. Le nom était nouveau, la situation était la même. Aucun progrès ne s’était accompli dans la sphère générale des intelligences, sauf un petit nombre d’hommes éminents à qui la grandeur du péril avait révèle la grandeur des fautes, et qui s’unirent pour donner au pays la première liberté civile dont il eût joui jusque-là, la liberté de l’enseignement. Ce fut un éclair sublime dans une nuit orageuse. (…)

Bientôt après, le 2 décembre 1851, M. de Tocqueville rentrant chez lui, dans son village, au terme d’une carrière politique qui avait duré douze ans. Il y rapportait un caractère sans tache, une renommée qui ne surpassait la gloire d’aucun de ses contemporains, mais en même temps un corps affaibli par le travail des affaires et par celui de la pensée. Il y retrouva ces souvenirs de jeunesse si chers à l’homme qui décline, ces ombrages qu’il avait plantés, ces eaux qu’il avait dirigées, le respect et l’amour de tout ce qui avait vieilli là pendant son absence, et, plus près de son cœur encore, une autre vie consacrée à la sienne et qui eût suffi sans la gloire à la récompense de tout ce qu’il avait fait de bien et de tout ce qu’il avait écrit de vrai. De ce côté aussi on peut dire qu’il avait été meilleur que son siècle. Tout jeune et peu riche, il n’avait point cherché dans sa compagne l’éclat du nom ni celui de la fortune ; mais, confiant sa destinée à des dons plus parfaits, il n’avait été trompé que dans la mesure de son bonheur, plus grand qu’il ne l’avait attendu et qu’on ne le lui avait promis.

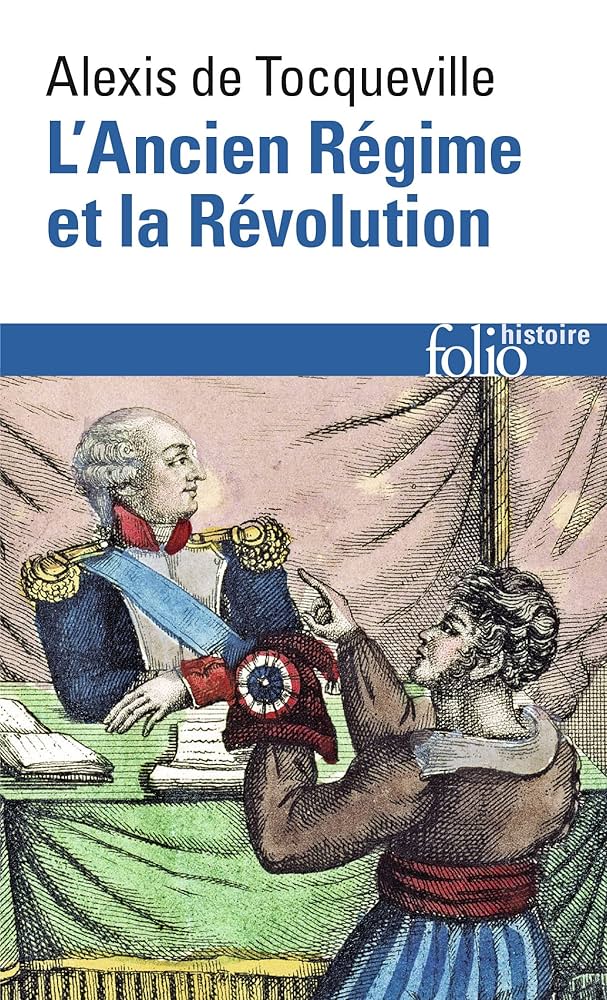

Cependant cette belle retraite, où l’amitié venait de loin chercher sa présence, n’effaçait point dans l’âme du publiciste le souvenir de la cause qu’il avait servie. Les blessures faites à la liberté, quoiqu’il les eût prévues, l’avaient pénétré comme un glaive, et il portait au dedans de lui, sous une cicatrice saignante, le deuil profond de tout ce qu’il avait vu s’accomplir. Il voulut se donner une consolation, chercher une espérance, et il conçut ce livre, le dernier qu’il ait écrit, où, comparant ensemble la révolution et l’ancien régime, il entendait démontrer à ses contemporains qu’ils vivaient encore, sans le savoir, sous ce même régime qu’ils croyaient avoir détruit, et que là était la principale source de leurs éternelles déceptions. Il est vrai, une tribune avait été debout, une presse avait été libre ; mais derrière ce théâtre éclatant de la vie nationale qu’y avait-il, sinon l’autocratie absolue de l’administration publique, sinon l’obéissance passive de tout un peuple, le silence de rouages morts et mus irrésistiblement par une impulsion étrangère à la famille, à la commune, à la province, enfin la vie de tous, jusque dans les plus minimes détails, livrée à la domination de quelques hommes d’État sous la plume oisive et indifférente de cent mille scribes ?

Or, disait l’auteur, savez-vous bien qui a inventé ce mécanisme, qui a créé cette servitude ? Ce n’est pas la Révolution, c’est l’ancien régime ; ce n’est pas 1789, c’est Louis XIV et Louis XV ; ce n’est pas le présent, c’est le passé. Vous avez seulement recouvert la servitude civile, qui est la pire de toutes, du voile trompeur de la liberté politique, donnant à une tête d’or des pieds d’argile, et faisant de la société française une autre statue de Nabuchodonosor qu’une pierre lancée par une main inconnue suffit pour briser et réduire en poudre. Et cette thèse, si neuve quoique si manifeste, M. de Tocqueville la développait avec le calme de l’érudition, après avoir longtemps fouillé dans les archives administratives des deux derniers siècles, d’autant plus éloquentes qu’elles croyaient garder leur secret pour l’État et non pour le monde. (…)

Henri Lacordaire

Texte intégral du discours, ici.

Notes

| ↑1 | Françoise Mélonio, professeur de Littérature à la Sorbonne, chargée de cours à l’IEP, et Sophie Vanden Abeele-Marchal, maître de conférences à la Faculté des lettres de la Sorbonne. |

|---|---|

| ↑2 | Funérailles littéraires : morts illustres, mots illustres. |