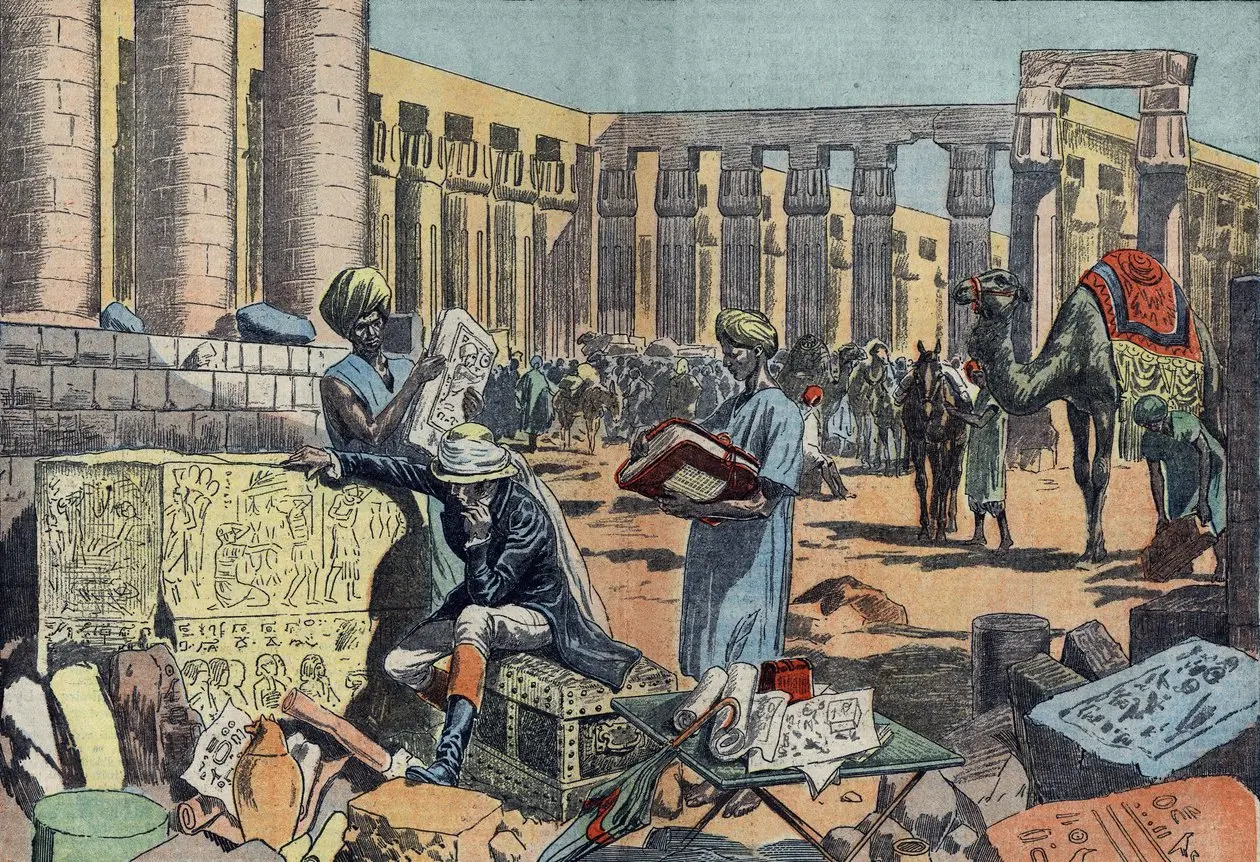

Jean-François Champollion (1790-1832), égyptologue français, étudiant une inscription parmi les colonnades de Thèbes. Gravure de 1923. Dessin d’Eugene Damblanc (Damblans)

Nicolas Grimal, archéologue de terrain, égyptologue et professeur émérite au Collège de France, vient de publier un très intéressant ouvrage qui fait se croiser l’archéologie et la diplomatie aux Editions des Belles Lettres, L’archéologue et le diplomate. L’archéologie relève en effet de la politique culturelle et scientifique, mais aussi de la politique extérieure de la France. Nicolas Grimal explore les intersections entre ces deux registres depuis deux siècles, et fait revivre quelques grandes figures et quelques grands problèmes rencontrés par l’archéologie en France. Nicolas Grimal a bien voulu répondre aux questions de Contreligne.

Contreligne – Comment expliquer que l’archéologie se développe en France au XIXème siècle hors de l’Université, grâce aux sociétés savantes telle l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (à la différence de l’Allemagne), et qu’elle bénéficie très vite du soutien de l’Etat, du Quai d’Orsay précisément. Est-ce toujours le cas ?

Nicolas Grimal – Pour ce qui est de la différence entre l’Allemagne et la France, les raisons sont essentiellement historiques. Lorsque le duc Christian Albert de Holstein-Gottorp créa, en 1665, l’Academia Holsatorum Chiloniensis, l’actuelle université Chritian-Albrecht de Kiel et y confia à David Morhof le premier enseignement en archéologie d’Allemagne, il était maître en son duché, le Schleswig Holstein ; celui-ci ne fut annexé par la Prusse que deux siècles plus tard. La politique des futurs Länder qui constitueront ensuite l’Allemagne était indépendante d’un ensemble que nul ne pensait alors concevable. Ce premier enseignement tenait surtout à la personnalité de David Morhof, véritable esprit universel, qui occupa à Kiel d’abord une chaire de poésie avant de tenir celle consacrée à l’histoire.

En France, la situation est différente, même si, là aussi, ce sont les autorités locales qui s’intéressent à leur patrimoine, qu’il soit antique ou médiéval, alors que les universités ne s’y intéressent guère jusqu’à l’aube du XIXe siècle. Il n’y a là rien de surprenant, l’archéologie en tant que discipline n’ayant pas encore été « inventée », si j’ose dire. C’est donc tout naturellement que l’archéologie nationale naissante sous la monarchie de Juillet s’appuie, à travers les comités nationaux sur les sociétés savantes, locales ou nationales.

L’archéologie extérieure au territoire métropolitain, qui se développe avec l’orientalisme à partir du milieu du XIXe siècle, entre naturellement dans l’orbite de la représentation de la France dans les pays où elle s’exerce. C’est cette situation qu’ont « figée » en quelque sorte Henri Seyrig et le général de Gaulle au sortir de la seconde guerre Mondiale, en créant la commission consultative des fouilles françaises à l’étranger, qui fait partie du dispositif d’influence culturelle des Affaires étrangères. L’archéologie nationale, elle, dépend aujourd’hui du ministère de la Culture.

Nicolas Grimal – Photo © DR/Les Belles Lettres

Vous consacrez des pages très intéressantes aux différences entre l’archéologie française et l’archéologie allemande de cette époque, toutes deux focalisées sur l’Égypte mais avec un rôle de l’Etat, des modes de recherche et des réflexions très différentes. L’archéologie britannique correspond, elle, davantage aux clichés qui nous viennent d’Indiana Jones. Ces différences sont-elles encore visibles ?

Là encore, les différences viennent autant des objectifs poursuivis par les États que de leur structure propre. Le XIXe siècle reflète ces différences dans la manière dont les trois protagonistes – la France, la Grande Bretagne et l’Allemagne – cherchent à assouvir leur appétit d’expansion coloniale. Du fait de son histoire propre, la France est la seule des trois à s’être dotée d’un système d’Etat qui lui permette d’intégrer rapidement les structures nécessaires au développement de ces activités nouvelles et à leur intégration dans son écosystème administratif.

C’est ainsi que le ministère de l’Instruction publique prend en main dès le milieu du XIXe siècle l’archéologie, tant nationale qu’extra-métropolitaine, lui donnant ainsi les cadres qui sont restés en gros les mêmes aujourd’hui. Et surtout, ce qui est intéressant pour notre propos, cette structuration lui a permis de se projeter dans la durée. C’est ainsi qu’elle a été à l’initiative dans les pays où elle développait son influence d’administrations dédiées à la culture et à la protection du patrimoine inspirées de sa propre expérience.

L’Allemagne, une fois son unité politique assurée, s’en inspirera en créant un institut archéologique pensé sur le modèle français, et qui, lui aussi, s’appuie très vite sur le ministère des Affaires étrangères. Mais, avant de parvenir à un résultat durable, il y aura trois guerres, dont deux perdues… Quant aux Britanniques, ils n’ont jamais intégré l’archéologie à l’État, du moins au-delà du réseau du British Council, laissant la place à l’initiative privée, comme le feront les États Unis d’Amérique également.

Même si le temps a réduit les différences entre ces trois visions de l’archéologie et du patrimoine, des divergences sensibles persistent, en particulier dans les modes de financement.

Quand l’on ouvre votre livre, on aimerait lire que l’archéologie sert à faire la paix, à la différence de la géographie qui selon une forte pensée sert à faire la guerre. Et puis on s’aperçoit que l’archéologie est elle-aussi prise dans les conflits internationaux, entre Etats européens qui inventent l’archéologie aux XIXème et rivalisent, entre ces Etats et les pays où se font les fouilles, qu’elle eut partie liée avec l’expansion coloniale des années 1880. Est-ce une fatalité ?

Le besoin de moyens matériels suffisants pour mettre en pratique une politique archéologique rend celle-ci fortement dépendante de la volonté des États, surtout de la politique extérieure qu’ils mettent en pratique. La France, qui se veut championne des libertés et de l’esprit des Lumières, va articuler son action en Grèce, par exemple, sur la lutte de libération menée contre l’Empire ottoman, et ce jusqu’à prendre ouvertement parti et appuyer celle-ci. Une fois l’indépendance acquise, sa position auprès des autorités hellènes s’en trouvera évidemment renforcée. Mais il ne faut pas pour autant y avoir seulement un calcul stratégique. Notre pays se pense aujourd’hui encore comme défenseur des libertés et de la démocratie, et il y a toujours ce souci et cette affirmation dans ses actions, quelles que puissent être ses autres motivations.

Cette vision de l’action extérieure de la France tient nécessairement compte des circonstances politiques, et il reste impossible à des chercheurs français d’intervenir officiellement dans des pays jugés « ennemis ». Mais, si l’action est impossible au niveau des États, le réseau international de la recherche, le plus souvent informel, permet de maintenir les contacts, voire d’organiser des aides ponctuelles. La fluidité actuelle des échanges vient renforcer cette tendance naturelle de notre communauté, en grande majorité plus sensible aux arguments de paix qu’aux déclarations va-t’en guerre.

Vous montrez pourtant que l’archéologie s’est voulue dès le début et peut rester aujourd’hui un moyen de coopération entre les nations, qu’elle est la façon dont la France peut aujourd’hui aider les peuples qui n’ont pas son appareil administratif et culturel à ressaisir leur passé, en Asie comme en Afrique par exemple ?

L’archéologie n’est guère différente des autres secteurs de la recherche: comme toute discipline scientifique elle se fonde sur l’idée de progrès par la connaissance. Autant dire que les considérations d’ordre politique ou économique n’entrent guère en considération pour les chercheurs. Bien au contraire. Elles sont souvent plutôt des obstacles. Ce qui vaut pour la recherche vaut de la même manière pour la préservation du patrimoine, qu’il soit naturel ou historique. Si ce patrimoine n’est pas connu et compris de ceux qui en sont les dépositaires, il ne pourra jamais être préservé de façon efficace. Les moyens de sa conservation, pour être mis en œuvre, dépendent de la valeur que lui attribue chaque pays.

A ce titre, les seuls outils à la disposition des archéologues sont la pédagogie et l’éducation. Tout le monde connaît le proverbe, que l’on attribue généralement à la sagesse chinoise : « Si tu veux aider quelqu’un, ne lui donne pas un poisson; apprends-lui plutôt à pêcher. »

C’est sur cette base qu’est fondée l’action de notre pays à travers des organismes comme la Commission consultative des fouilles françaises du ministère des Affaires étrangères : les fouilles ne sont reconnues et aidées par elle que dans la mesure où elles développent des programmes de formation conséquents, offrant ainsi un partage et un transfert de connaissances. Cette politique a pour objectif ultime de donner aux pays le moyen d’assumer eux-mêmes leur histoire et leur culture et d’en préserver les vestiges.

Vous notez que les expéditions archéologiques dès le XIXème siècle s’effectuaient en vertu d’accords prévoyant un partage des découvertes avec les États dans lesquels les fouilles étaient faites ? Qu’en est-il aujourd’hui ?

Le principe du partage remonte effectivement à l’époque où les fouilles étaient réalisées pour le compte de commanditaires, privés ou d’État. Bien évidemment, les fouilleurs d’alors étaient très éloignés d’avoir la compétence des archéologues professionnels d’aujourd’hui, et certaines fouilles ressemblaient plus à des chasses au trésor qu’à des expéditions scientifiques. Mais ce qui importait était de constituer des collections, au début encore assez semblables aux cabinets de curiosités, mais qui se sont transformées peu à peu, au fil du XIXe siècle essentiellement, en musées. Au plus fort de la pratique du partage, il n’était pas rare que ce dernier se fasse par moitiés égales. Mais assez rapidement, des exceptions se sont mises en place : essentiellement à l’initiative des archéologues que la France ou certains des pays hôtes avaient chargés de mettre en place une administration compétente et des musées conçus à l’image de ceux d’Europe.

Le zèle de ces fonctionnaires était aussi grand que s’il s’était agi de leur propre patrimoine. L’exemple d’Auguste Mariette, entre autres, est resté fameux. À l’occasion de l’exposition universelle qui se tint à Paris en 1867, le tout jeune Service des Antiquités, dont il avait la charge, envoya au pavillon égyptien les bijoux de la reine Iâhhotep, l’épouse du fondateur du Moyen Empire, Kamosis. Ces magnifiques bijoux plurent à l’impératrice Eugénie. Mariette brava l’Empereur et le Pacha, et les bijoux regagnèrent le Caire. Mais, pour un exemple faisant honneur à l’éthique, il y en a beaucoup, plus douteux, sur lesquels on me pardonnera de ne pas insister. Aujourd’hui, pratiquement tous les pays ont supprimé le partage, définissant même une barrière temporelle de prescription, de plus ou moins un demi-siècle, selon les États.

Compte tenu des accords de partage, comment les milieux de l’archéologie réagissent-ils la demande venant de nombreux pays colonisés autrefois, mais aussi de la Grèce, d’obtenir la restitution des éléments archéologiques qui sont aujourd’hui en Europe, et particulièrement dans les grands pays d’archéologie que sont la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Sont-ils aussi réservés que les historiens d’art ?

La logique autant que la morale vont dans le sens d’une restitution, du moins quand le bon sens s’y accorde à l’histoire. Lorsqu’il s’agit d’œuvres dont les pays ont été spoliés, et dans la mesure où les faits établis ne sont l’objet d’aucune prescription, tout semble facile. Il en va de même pour les restes humains, même si les momies égyptiennes sont à l’origine de bon nombre de collections, à commencer par le musée d’Amiens en 1867. Disons, pour faire court, que des questions qui ne se posaient pas, il y a encore deux siècles, soulèvent aujourd’hui des problèmes éthiques qui nous semblent incontournables.

Cela fait aujourd’hui une petite quarantaine d’années que la question a été soulevée, lorsque le musée Te Papa Tongarewa a réclamé le retour en Nouvelle Zélande des têtes maories, dont un certain nombre était conservé en France. La restitution, faite en 2012, a été l’occasion de faire entrer dans la loi, récemment encore, puisqu’il s’agit de la loi du 26 décembre 2023, que « par dérogation au principe d’inaliénabilité peut être prononcé la sortie du domaine public des restes humains ». Entretemps, le corps de Saartjie Baartman, la célèbre « Vénus hottentote », avait été restitué à l’Afrique du Sud en 2002, les crânes des résistants algériens décapités en 1849, rendus à l’Algérie en 2020… Ces quelques lignes ne sont pas le lieu de développer plus avant ce sujet, bien compliqué à gérer. Il soulève toutefois, en contrepoint, la question de la légitimité des fouilles de nécropoles : quelle est la limite du respect humain ?

Là où les choses se compliquent également, c’est quand le partage a fait l’objet d’une décision d’État, juridiquement légitimée en son temps. On peut penser à l’obélisque qui orne aujourd’hui la place de la Concorde ou aux frises du Parthénon, désormais bien installées dans les collections du British Museum. La première est un don officiel ; la vente des secondes a fait l’objet d’un firman, signé par la Sublime Porte, qui avait alors autorité sur la Grèce. Est-il légitime de réécrite l’Histoire ?

Les débats qui occupent les milieux de la diplomatie culturelle en ce moment, dans un contexte de crises internationales multiples et de disette budgétaire, ont-ils des conséquences pour l’archéologie française à l’étranger1?

Il ne faut peut-être pas confondre archéologie et politique culturelle de la France en général. Les deux contribuent à ce que l’on appelle désormais la « diplomatie d’influence », mais ont des objets et des moyens différents. Les deux ministères sont, chacun dans son domaine de compétence, opérateurs de la mise en œuvre de cette diplomatie. Toutefois, si l’expression artistique relève essentiellement du ministère de la Culture, celui-ci limite son action, dans le domaine archéologique, à l’archéologie métropolitaine. Il peut arriver que certains des personnels relevant de la Culture participent ponctuellement à des opérations archéologiques en dehors de leur aire de compétence nationale. Les deux archéologies ne se rencontrent guère sinon. On peut le regretter, mais il faut reconnaître que les deux versants de notre archéologique restent trop facilement sur des positions acquises. L’art du compromis n’est peut-être pas dans nos gènes…

Maintenant, si la question est de savoir si les restrictions budgétaires actuelles et à venir pénalisent l’archéologie, la réponse est oui : pour l’archéologie, comme pour la recherche en général. Désormais, la chasse aux financements indépendants de l’État fait partie du travail des chefs de missions.

(Propos recueillis par Stéphan Alamowitch et Nicolas Tisler)

L’archéologue et le diplomate, Nicolas Grimal, Les Belles Lettres, 2025, 23€