Le 18 août 2025, la plateforme Kick diffusait en direct la mort d’un streamer connu sous le pseudonyme de «JP», et rémunéré pour participer à un jeu humiliant et dangereux. JP a succombé sous les yeux de milliers de spectateurs. Même si sa mort ne découle pas directement, selon ce que l’on sait, de sa condition de souffre-douleur pour réseau social, elle a été précédée de séances choquantes. Malgré le consentement apparent de ce streamer, cette mise en scène, ce spectacle soulèvent une question juridique et éthique majeure.

Digne des séries les plus dystopiques, la plateforme de streaming Kick a permis à des spectateurs de visionner la mort en direct d’un streamer surnommé Jean Pormanove ou « JP ». Loin d’être un scénario fictionnel, c’est une réalité qui a eu lieu le lundi 18 août 2025, le défunt portant le vrai nom de Raphaël Graven. Même s’il s’agissait d’un jeu consenti et rémunéré, le défunt était clairement maltraité et humilié, ce qui semblait plaire au public.

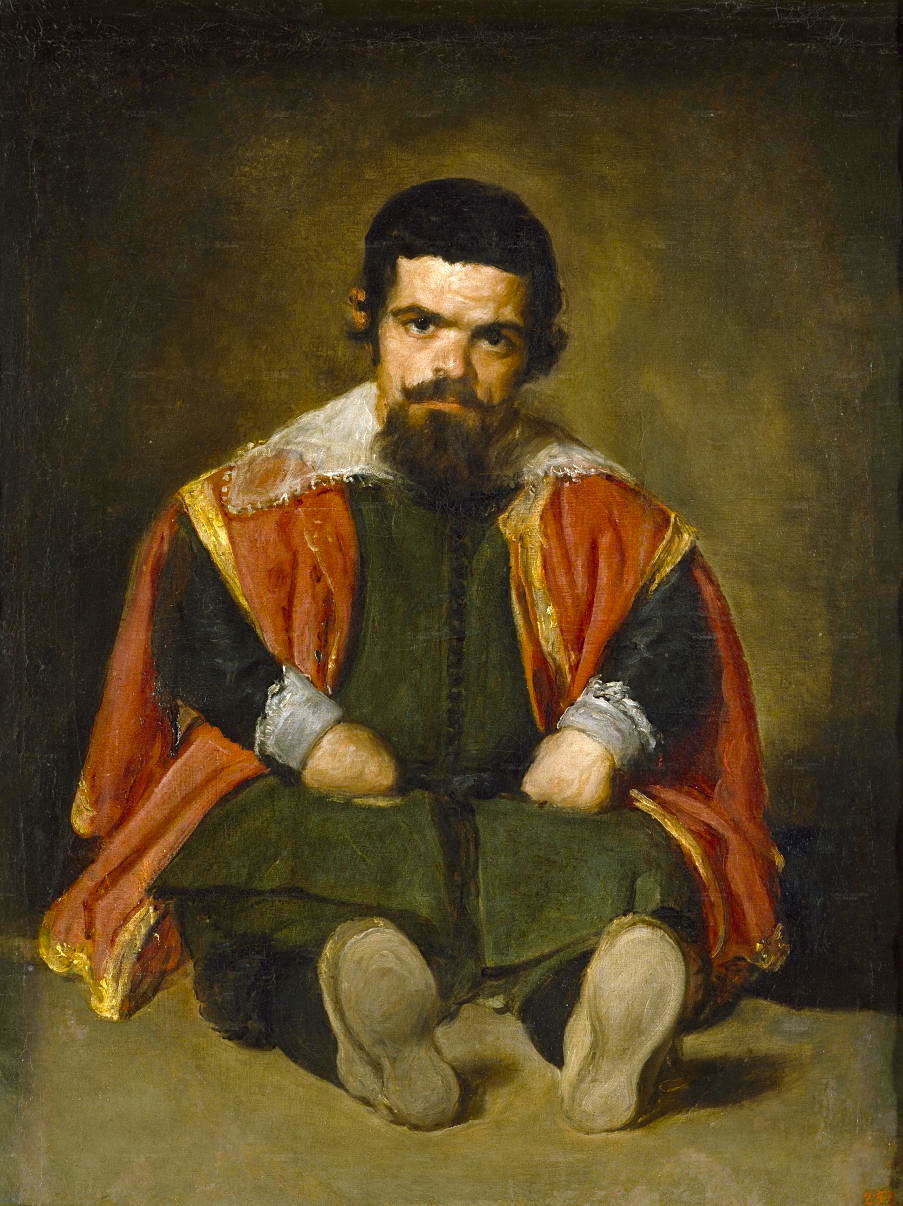

Cette affaire fait écho à celle dite du « lancer de nain » ayant donné lieu à l’arrêt du Conseil d’État du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge. Pour autant, dans cette affaire, le nain ne courait aucun risque, et encore moins celui de mourir. Le Conseil d’État a pourtant reconnu qu’il y avait une atteinte à la dignité pour interdire ce spectacle. Il a d’ailleurs considéré à cette occasion que le respect de la dignité de la personne humaine était l’une des composantes de ce que les juristes nomment l’ordre public, cet ensemble de règles impératives auxquelles personne ne saurait déroger.

Cette jurisprudence aurait pu permettre d’éviter le spectacle effroyable d’une mort en direct en s’appuyant effectivement sur le principe de dignité.

La dignité en elle-même

Dans l’Antiquité, il n’y a pas de références explicites à la dignité. Les philosophes utilisent plutôt des termes tels que la maîtrise de soi, la conformité à la raison universelle, la capacité de vivre selon des principes moraux et rationnels, la vertu ou même le bien. Si le terme dignité est utilisé, c’est plutôt pour évoquer les dignités ou les dignitaires, les honneurs….

Dans la Bible, il n’y a qu’une seule référence explicite au mot « digne ». Dans l’Apocalypse (4:11), il est écrit : « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. » Cela signifie que Dieu seul est digne. Or, comme l’homme est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, il tient sa dignité de Dieu. L’homme ne possède donc pas une dignité en tant qu’il est homme, mais en tant qu’il est image de Dieu.

C’est beaucoup plus tardivement qu’apparaît une dignité inhérente à l’homme. L’homme devient digne non pas parce qu’il est créé à l’image de Dieu, mais par le simple fait d’être homme. Plus précisément, Kant considère la dignité comme inhérente à chaque être humain, qu’il tient de sa capacité à raisonner et à agir selon des principes moraux. Dans l’esprit de Kant, cette dignité doit être respectée et ne peut jamais être utilisée comme un simple moyen. De même, pour Rousseau (Du Contrat Social), « la dignité de l’homme ne consiste pas dans ses qualités extérieures, mais dans sa capacité à être moral et raisonnable. »

Les philosophes contemporains sont évidemment les héritiers de ces deux conceptions. Si Emmanuel Mounier considère que la dignité est inhérente à la personne, elle est néanmoins fondée sur sa vocation spirituelle et relationnelle. De même, Edith Stein retient que la dignité est fondée sur le caractère spirituel et personnel de l’homme. A l’inverse, la philosophe américaine Martha Nussbaum décèle une dignité intrinsèque à l’être humain, laquelle est indépendante de sa culture, de sa classe, de son genre, ou de ses capacités physiques ou intellectuelles. Enfin, si Elizabeth Anscombe insiste beaucoup sur la dignité humaine, elle se méfie de l’usage de ce mot, lequel est souvent employé sans fondement métaphysique solide.

Quant au droit, il commence à reconnaître un principe de dignité de l’être humain après la Seconde guerre mondiale, mais avec une vision plus kantienne ou rousseauiste : la dignité est perçue comme un outil de protection des êtres humains. Ainsi, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 reconnaît une «dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine».

L’Article 1er de la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 proclame que «la dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger». La Cour constitutionnelle allemande a pu décider qu’un tel principe avait une valeur supraconstitutionnelle et qu’il s’imposait ainsi même aux constituants, c’est-à-dire au peuple allemand lui-même.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 nov. 1950 interdit notamment, dans son article 3, les «traitements inhumains ou dégradants». Par la suite, la Cour européenne des droits de l’Homme1 a estimé que l’essence même de la Convention était «le respect de la dignité et de la liberté humaines».

Le Pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, auquel la France a adhéré en vertu de la loi du 25 juin 1980, reconnaît « que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine ».

L’Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé à Helsinki 1er août 1975, retient que les participants «favorisent et encouragent l’exercice effectif des libertés et droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et autres qui découlent tous de la dignité inhérente à la personne humaine.»

La Convention de New York sur les droits de l’enfant, 1990 considère «que conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.»

En France, la Loi du 29 juill. 1994 relative au respect du corps humain a introduit dans le Code civil un article 16 selon lequel «la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie». À cette occasion, le Conseil constitutionnel2, en s’appuyant sur la première phrase du Préambule de la Constitution de 1946, a considéré «que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle».

Enfin, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lui consacre son article 1er.

Dans tous ces textes, si le terme de dignité est mis en avant, le sens à lui donner n’est pas univoque, car deux visions différentes sont perceptibles.

Selon la première, la dignité est perçue comme la caractéristique essentielle de l’être humain. Dans ce cas, une vision objective est retenue, tout le monde étant traité de la même manière. Tel est le cas à propos du droit au logement selon le Conseil constitutionnel dans une décision du 19 janvier 1995, qui considère «qu’il ressort […] du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle».

Il faut signaler aussi la jurisprudence sur les conditions de détention indignes de la Cour européenne des droits de l’homme, l’indignité de ces conditions pouvant même justifier la remise en liberté d’une personne placée en détention provisoire3

La jurisprudence du Conseil d’Etat sur les restes humains de la Première guerre mondiale mérite d’être citée4. La décision est rendue au sujet de l’implantation d’un centre de traitement et valorisation des déchets sur un site qui avait été le théâtre de nombreux combats pendant la première guerre mondiale, et il s’agissait d’assurer le respect de la dignité humaine dans l’hypothèse où des restes humains seraient exhumés, par le biais de la police des installations classées pour la protection de l’environnement.

Il faut aussi mentionner cette jurisprudence récente sur l’appellation d’un quartier de Biarritz contraire à la dignité de la personne humaine5. La cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que, quelles que soient l’origine supposée de cette appellation et sa dimension historique revendiquée par la commune de Biarritz, le terme « La Négresse » évoque aujourd’hui, de façon dévalorisante, l’origine raciale d’une femme dont l’identité n’a d’ailleurs pas été formellement identifiée. Ce terme est ainsi de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et peut être perçu par la population, qu’elle soit résidente ou de passage, comme comportant un caractère offensant à l’égard des personnes d’origine africaine.

Dans la seconde vision, la dignité est conçue comme un comportement nécessaire de l’être humain. On ne se situe plus dans le domaine de l’être mais dans le domaine de l’agir, en ce sens que je dois me comporter de manière digne. Cette dignité s’impose aux autorités et aux individus dans leurs rapports entre eux et à chacun pour soi-même. Dans ce cas, comment définir un comportement digne ? Doit-on retenir des critères objectifs ? Le juge ne va-t-il pas s’appuyer sur des critères subjectifs ? Ou ne va-t-il pas retenir des critères subjectifs revêtus d’objectivité ? C’est la question très ancienne de l’interprétation qui peut aller jusqu’à modifier le sens des mots, en fonction de l’air du temps. A titre d’exemple, si sortir sans chapeau pouvait jadis être considéré comme indigne, tel n’est plus le cas aujourd’hui.

La dignité comme composante de l’ordre public

Dans l’arrêt de 1995 sur le lancer de nain, le Conseil d’État a donné une nouvelle définition de l’ordre public, et fait apparaître un principe de dignité qui aurait pu interdire le spectacle qui vient de choquer l’opinion.

Traditionnellement, l’ordre public est matériel et extérieur. Il concerne le bon ordre, la tranquillité, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. En ce sens, il présente l’avantage de la stabilité et de la mesurabilité. Or, depuis 1995, est apparu un ordre public immatériel lorsque le Conseil d’État affirme que «le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public». Ce faisant, il introduit la question des valeurs au cœur de l’ordre public. Celles-ci ont des contours difficiles à cerner. S’agit-il de valeurs morales, de valeurs républicaines, de valeurs démocratiques ? En agissant ainsi, le Conseil d’État donne à ces valeurs une force considérable, car il renforce les pouvoirs de police administrative générale et justifie l’interdiction préventive de l’exercice de droits fondamentaux dont le régime habituel était pourtant répressif, comme c’est le cas de la liberté d’expression. Cette jurisprudence permet de restreindre certaines libertés car la dignité prime.

Ainsi en va-t-il de la libre prestation de service, de la liberté de manifester ou de la liberté d’expression.

Une restriction à la libre prestation de service pour atteinte à la dignité est affirmée par la Cour de justice des communautés européenne6. Dans cette affaire, la société Omega proposait à ses clients de «jouer à tuer» dans un jeu laser type «laser game». Selon la Cour, l’interdiction par les autorités allemandes des activités de cette société au nom du respect de la dignité de la personne humaine ne porte pas une atteinte excessive à la libre prestation de service. En effet, « l’ordre juridique communautaire [i.e. le droit européen] tend indéniablement à assurer le respect de la dignité humaine en tant que principe général du droit » et cela permet aux autorités nationales d’interdire une activité y portant atteinte.

Une restriction à la liberté de manifester pour atteinte à la dignité est énoncée par le Conseil d’Etat7, à l’occasion d’une affaire concernait une distribution de «soupe au cochon». La dignité a été opposée à la liberté de manifester des organisateurs dont l’objectif était de priver de cette soupe populaire les personnes de confession musulmane.

Enfin, la restriction s’applique aussi à la liberté d’expression, selon le Conseil d’État. Ainsi, dans un arrêt de janvier 20148 le Conseil d’État a pu faire interdire un spectacle de Dieudonné, compte tenu de «l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale», car de tels propos sont tenus « en méconnaissance de la dignité humaine ». Ayant exercé un recours fondé sur une atteinte à la liberté d’expression au nom de l’interdiction de l’abus de droit, la Cour européenne des droits de l’homme 9 a rejeté la requête. Dans une autre affaire10, le Conseil d’Etat a admis que soit interdite l’intervention d’un imam salafiste dans une conférence sur le même fondement d’une atteinte à la dignité. De même, le principe de dignité a permis d’interdire les concerts du rappeur «Freeze Corleone» dont certains textes faisaient l’apologie du nazisme ou du terrorisme11. Enfin, le Conseil d’Etat a admis que soit limitée la liberté d’expression d’Eric Zemmour sur ce même fondement du principe de dignité12. Dans l’affaire du streamer, dans la mesure où une rémunération était octroyée, et en suivant ces jurisprudences, la liberté de prestation de service aurait pu être restreinte sur le fondement de l’atteinte à la dignité.

La dignité face au consentement

Pour autant, le fait de consentir suffit-il à écarter l’indignité ?

Le droit contemporain insiste évidemment beaucoup sur le rôle du consentement, lequel doit être non vicié et réitéré. On sait que cette question du consentement, de sa réalité, de sa sincérité, a pris une importance nouvelle à l’heure de MeToo. Mais le consentement suffit-il à rendre une pratique juridiquement acceptable ? C’est par exemple tout le débat de la gestation pour autrui dite éthique. Le fait de consentir suffit-il à créer un rapport juridique ? En droit civil, l’ordre public et les bonnes mœurs peuvent interdire la conclusion d’un contrat. Le fait de vouloir faire quelque chose ne donne pas nécessairement le droit de faire quelque chose.

L’affaire « JP » révèle surtout les failles d’une société où le spectacle prime sur l’éthique, et où la logique marchande et la quête d’audience semblent balayer tous les principes. Or, ce principe de dignité peut être un rempart essentiel contre la barbarie — y compris lorsque la victime y consent.

Sébastien Neuville

Sébastien Neuville est professeur des universités. Il enseigne à l’Université Toulouse Capitole, à l’Institut d’études politiques de Paris, et s’intéresse au droit privé et à la philosophie du droit.

Notes

| ↑1 | 22 nov. 1995, SW c. Royaume-Uni, Série A 335 B, § 44 ; GACEDH no 38. |

|---|---|

| ↑2 | No 94-343/ 344 DC, 27 juill. 1994, Rec. 100 ; D. 1995. J. 237, note Mathieu, et SC. 299, obs. Favoreu. |

| ↑3 | CEDH, 30 janv. 2020, JMB et autres c. France, AJ 2020.1064, note Avvenire ; RFDA 2020.496, note Portier ; D. 2020.753, note Renucci ; JCP 2021.123, note Milano : condamnation ferme des conditions de détention indignes ; Crim., 8 juill. 2020, no 20-81739, D. 2021.432, note Afroukh et Marguénaud ; JCP 2020.1075, note Peltier ; RFDA 2021.87, note Perrier ; RTDH 2021.141, note Roets : la prise en compte de conditions de détention indignes, en contradiction avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, pouvait légalement justifier la remise en liberté d’une personne placée en détention provisoire ; Conseil constitutionnel, QPC, 2 oct. 2020, AJ 2020.2158, note J. Bonnet et Gadhoun ; D. 2021.57, note Roux : a relevé l’absence de recours devant le juge judiciaire permettant qu’il soit mis fin aux atteintes à la dignité résultant des conditions de la détention. Intervention du législateur y portant remède (loi du 8 avril 2021). |

| ↑4 | CE 26 nov. 2008, Syndicat mixte de la vallée de l’Oise, Rec. 439 ; BJCL 2009.33, concl. Guyomar ; Gaz. Pal. 3-4 juill. 2009, note Cassara. |

| ↑5 | CAA Bordeaux, 6 février 2025. |

| ↑6 | CJCE 14 oct. 2004, Omega, aff. C-36/ 02. |

| ↑7 | CE, ord., 5 janv. 2007, req. no 300311. |

| ↑8 | CE ord. 9 janv. 2014, Ministre de l’intérieur c. Société les Productions de la Plume et Dieudonné M’Bala M’Bala, Rec. 1 ; v. no 42.5. |

| ↑9 | CEDH 20 oct. 2015, M’bala M’bala c. France, no 25239/ 13, GADLF no 16 |

| ↑10 | CE, ord., 4 mars 2023, req. no 471871. |

| ↑11 | CE, ord., 16 févr. 2024, req. no 491848, ou CE, ord., 28 févr. 2024, req. no 492220. |

| ↑12 | CE, ord., 31 juin 2024, Eric Z., RDLF 2024, Chron. no 35, X. Dupré de Boulois, «Dieudonné et Zemmour, même combat !». |