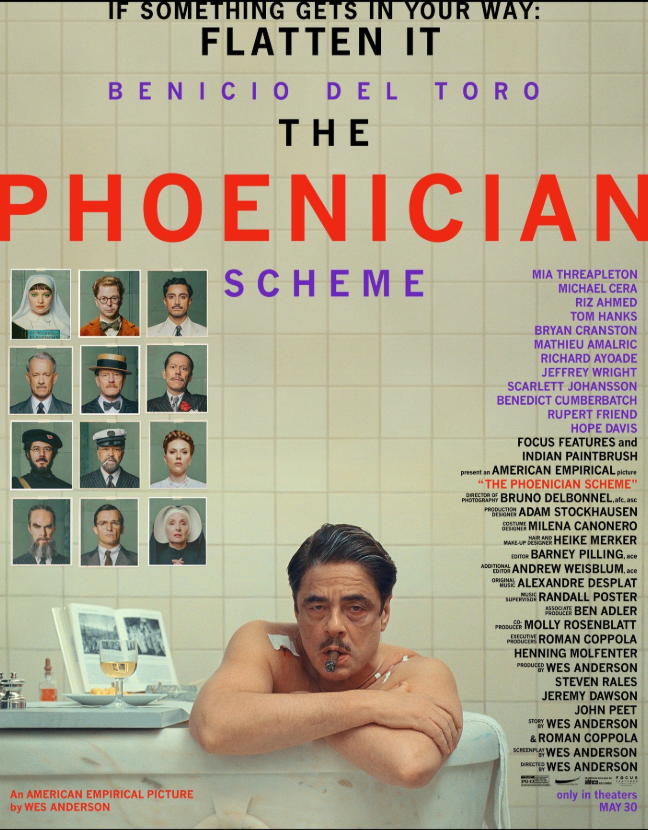

The Phoenician Scheme est un ciné-album de Tintin dans lequel Rastapopoulos tiendrait le premier rôle et s’amenderait moralement.

Zsa-Zsa Korda, ici incarné par Benicio del Toro, est un tycoon avec des valises sous les yeux qui lui donnent l’air las, marié de nombreuses fois (comme Zsa-Zsa Gabor), qui monte des affaires louches qui lui valent d’être sans cesse victime des tentatives d’assassinat de ses rivaux de la finance, qu’on voit comploter comme les généraux dans Dr Folamour.

Une fois de plus, son avion est bombardé, son secrétaire et son pilote éjectés, et Zsa Zsa se retrouve dans un champ de maïs sans avoir pu reprendre le contrôle de l’appareil. Il a une expérience de mort imminente dans un flash en noir et blanc où il aborde un paradis dont le Saint Pierre est Willem Dafoe. Il récupère dans son palais italien du seizième siècle, où il convoque sa fille aînée Liesl, qui a dix frères d’autres lits, et qui se trouve être une nonne fière et volontaire, dont la foi est chevillée au corps. Jouée par Mia Threapleton, elle ressemble, même si elle est plus boulotte, à Anna Karina dans La religieuse de Jacques Rivette. Zsa-Zsa propose à Liesl, tout en gardant 5% des profits, d’être légataire de son projet pharaonique, qui doit voir le jour dans une Phénicie imaginaire, avec un tunnel, un canal, un chemin de fer et un étang au milieu du désert mais qui ne peut voir le jour qu’en faisant travailler des esclaves.

Les combines de Coke en stock

On (en tous cas le lecteur d’Hergé) songe tout de suite aux combines de Rastapopoulos dans Coke en stock. Zsa Zsa a un nouveau secrétaire, un soi-disant norvégien entomologiste blond (Michael Cera), qui les accompagne dans ses démarches vers un Proche-Orient aux allures de Crabe aux pinces d’or et de Tintin au pays de l’or noir, et il doit passer une série d’épreuves pour mener à bien son projet. Toutes sont annoncées dans des boîtes de chaussures comme les coffrets du Marchand de Venise. Avec un Prince Farouk sorti du désert dans une Rolls blanche il affronte dans une mine souterraine deux Américains (Tom Hanks and Bryan Cranston) dans un pari sur des tirs au basket ball, reçoit une balle dans le ventre au cours d’un hold up mené par des guérilleros pseudo-castristes, à la place de Marseille Bob, un escroc français sorti de Pépé le Moko, joué par un Mathieu Amalric coiffé d’un fez, négocie avec un gangster joué par Jeffrey Wright pendant que celui-ci lui fait une transfusion sanguine.

Plus les épisodes loufoques s’accumulent à la manière des chapitres d’Alice au pays de merveilles, plus Zsa-Zsa a des visions prospectives de sa visite au paradis, jusqu’à affronter Bill Murray en Dieu barbu et croiser une Charlotte Gainsbourg ravie d’être au casting. Pour sauver une dernière fois sa mise et son schème, Korda essaie d’épouser sa cousine, qui se trouve être Scarlett Johansson habillée en kibboutzin.

Quels que soient le brio et le génie du décor qui se manifestent dans cette rafale de rencontres, ils n’éclipsent pas l’intrigue centrale : Liesl se défie de Zsa-Za parce qu’elle a entendu la rumeur qu’il aurait tué sa mère. Ce dernier nie, et accuse son demi-frère, l’Oncle Nubar. Une fois la maquette du schème phénicien révélée, laquelle ressemble à la machine à musique dévoilée par Dalio dans La règle du jeu, a lieu la confrontation finale et farcesque entre Zsa-Zsa et Nubar, joué par un Benedict Cumberbatch costumé en Raspoutine bleuté. Zsa-échappe une dernière fois à une noyade dans un marécage grâce à son norvégien de secrétaire, qui est en fait un espion des banquiers, et qui en profite pour déclarer sa flamme à Liesl. Ruiné, le magnat n’a plus qu’à tenir un restaurant avec sa fille retrouvée, qui a épousé l’espion et ne songe plus à son noviciat, car après avoir fumé une pipe en maïs, elle en fume une incrustée de pierres précieuses.

Wes Anderson, tel qu’en lui-même

On aura reconnu un film de Wes Anderson. Une fois encore, on admirera son génie du décor, son art de la parodie et de l’auto-parodie, à présent bien huilé par une troupe de techniciens et de costumiers qui fait penser aux ateliers des peintres ou des couturiers.

Le cinéphile ne manquera pas de repérer, à travers l’esthétique années trente des architectures, les clins d’œil : à Welles pour Citizen Kane et Mr Arkadin, à Preston Sturges (auquel Zsa Zsa ressemble étonnamment, avec sa petite moustache) pour les voyages de Sullivan d’un tycoon désabusé et à tant d’autres. Une fois encore les fans du Texan collectionneront les goodies andersoniens (comme ce printemps à la Cinémathèque française, qui lui a consacré une exposition bric à brac), et adoreront jouer avec ses fétiches.

Mais aussi bien ceux qui trouveront ce film ennuyeux dans son défilé virtuose de marionnettes, que ceux qui le diront plus génial et rigolo que les précédents par son style cartoonesque, se tromperont lourdement. The Phoenician scheme s’adresse à des sujets sérieux, et si le style andersonien se prête mal à l’allégorie et au message, on ne peut s’empêcher de penser que le thème du milliardaire sans scrupules qui bâtit un empire technologique et multiplie les deals renvoie à des figures contemporaines immédiatement reconnaissables, même si Zsa-Zsa est plus sympathique qu’elles. Mais surtout on comprendra vite que les visites que fait Zsa-Zsa au paradis et les incitations que lui adresse Liesl à purifier son âme par la prière sont au centre de sa recherche de la rédemption, même si la Nonne aussi fait des deals.

Le message n’est pas nouveau et était déjà dans Lubitsch : Heaven can wait. Le puritanisme d’Anderson, qu’il hérite des maîtres de la littérature américaine comme Hawthorne et Melville, est aussi présent ici que dans tous ses films. C’est, peut être autant que celui de Renoir et de Bresson, un cinéma éthique. On dira : comment le comique en apparence post-moderniste d’Anderson peut-il se marier à un message moral ? Ce n’est pas impossible, si l’on songe chez les cinéastes à Bruno Dumont, capable d’être aussi déjanté qu’Anderson, et chez les écrivains à Mark Twain et J.D Salinger qui l’inspirent en permanence. Sans compter, donc, Hergé.

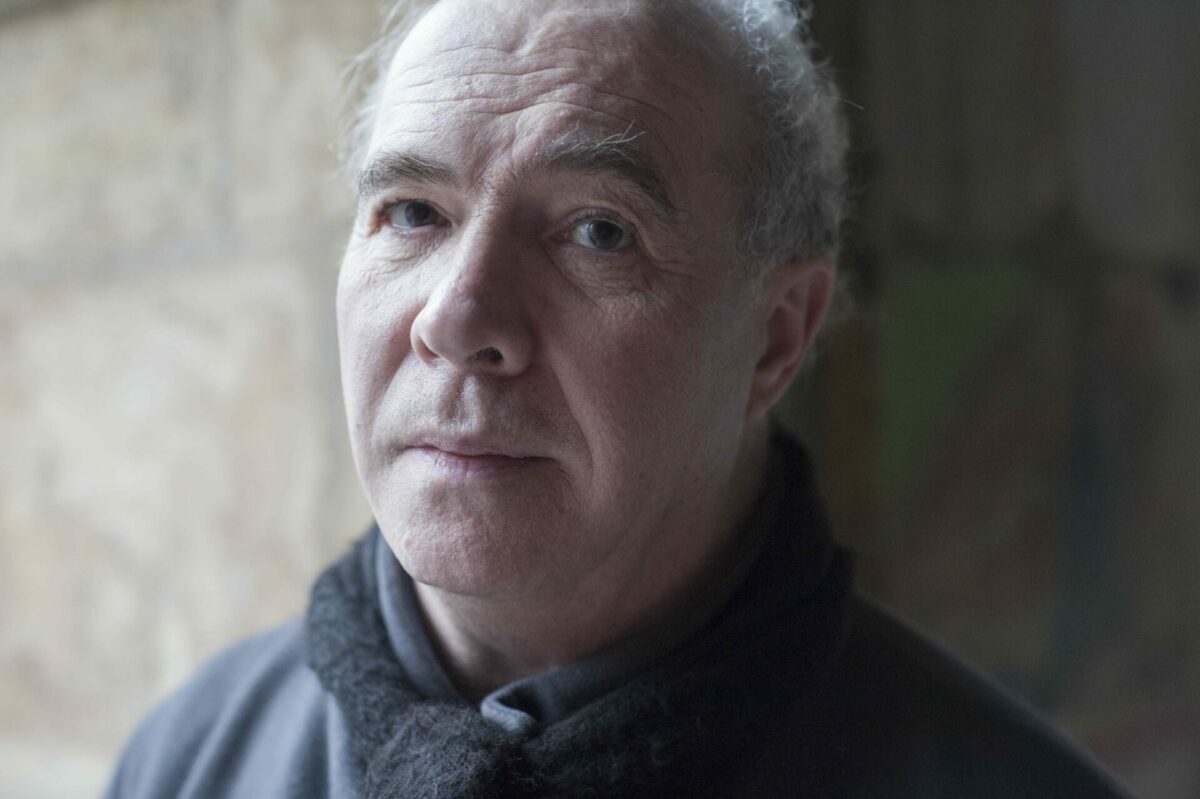

Pascal Engel

Pascal Engel est directeur d’études émérite à l’EHESS. Il est l’auteur notamment de La dispute (Minuit 1998) , Les lois de l’esprit, Benda ou la raison (seconde éd. Eliott 2023 ) et de Michel Foucault et les normes du savoir (Eliott 2024)

The Phoenician Scheme, film germano-américain de Wes Anderson. Avec Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera (1 h 41)

Lire aussi de Pascal Engel :

Wes Anderson, cinéaste pré-moderne, Contreligne, 30 mars 2013

Kitsch, morale et nostalgie, La Quinzaine littéraire, 16 mars 2014

Les refuges sous-marins de Wes Anderson, En Attendant Nadeau, 27 juillet 2022

« Wes Anderson est-il kitsch ? », Nouvelle revue d’esthétique, 2025

Cinéma : lire aussi de Françoise Rétif, Ingeborg Bachmann, d’un désert à l’autre de Margarethe von Trotta