Semion Timochenko (1945)

Le 9 mai 2025 marque le 80ᵉ anniversaire de la victoire soviétique dans ce que l’on appelle, en Russie, la Grande Guerre patriotique. Longtemps restée une commémoration austère et ritualisée dans l’espace post-soviétique, cette date s’est progressivement transformée, depuis le milieu des années 1990, en une véritable fête nationale, jusqu’à devenir l’un des piliers identitaires de la Russie contemporaine. Avec l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, la valorisation de la victoire de 1945 est devenue centrale dans la rhétorique étatique, mobilisée pour nourrir un récit national unificateur et légitimer la continuité historique de l’État russe. Depuis 2022, cette instrumentalisation mémorielle a pris un nouveau tournant, en conférant à la guerre actuelle en Ukraine une filiation directe avec le conflit contre le nazisme, dans une logique de prolongement héroïque. La guerre de 1941–1945 est désormais convoquée non seulement comme un souvenir glorieux, mais comme une matrice idéologique justifiant l’intervention militaire contemporaine.

Dans ce contexte, la télévision fédérale russe, principal média d’information et de divertissement pour la majorité de la population, joue un rôle fondamental. Selon les sondages de janvier 2025, 82 % des citoyens russes déclarent regarder régulièrement la télévision, et 57 % la consultent quotidiennement. À l’occasion du 9 mai, les principales chaînes (Pervyi kanal, Rossiya 1, NTV, Kultura, Zvezda, REN-TV, entre autres) réorientent leurs grilles pour proposer une programmation quasi-exclusive consacrée à la mémoire de la guerre. L’événement télévisuel devient alors un observatoire privilégié pour étudier la fabrique du récit national et les modalités de sa mise en image.

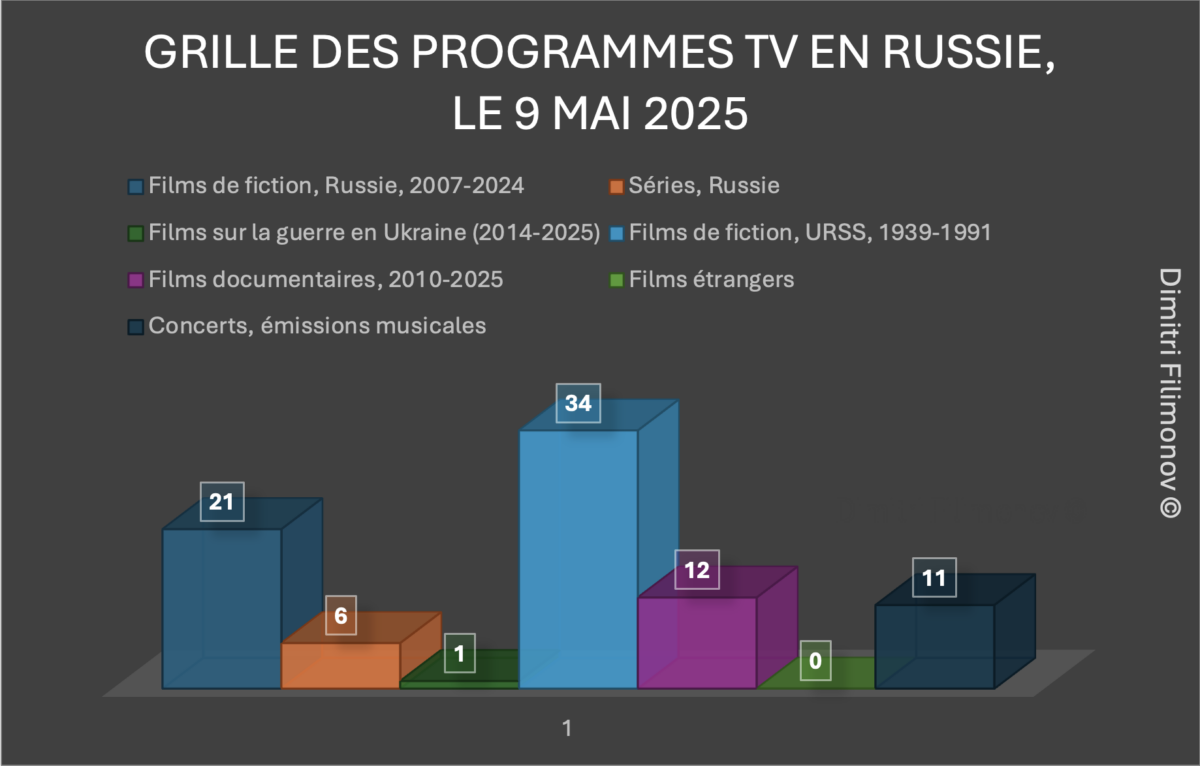

L’analyse des grilles de programmation du 9 mai 2025 montre une forte présence du cinéma de guerre, à la fois soviétique et post-soviétique. Pourtant, malgré les efforts soutenus du ministère de la Culture russe pour subventionner de nouvelles productions patriotiques, les financements alloués à ce secteur ayant doublé entre 2015 et 2024, ce sont toujours les films soviétiques, et notamment ceux produits entre les années 1940 et 1980, qui dominent très largement. Cette préférence est d’ailleurs confirmée par les sondages d’opinion : 55 % des Russes déclarent préférer les films de guerre soviétiques aux productions récentes, une tendance particulièrement marquée chez les 25–34 ans (58 %).

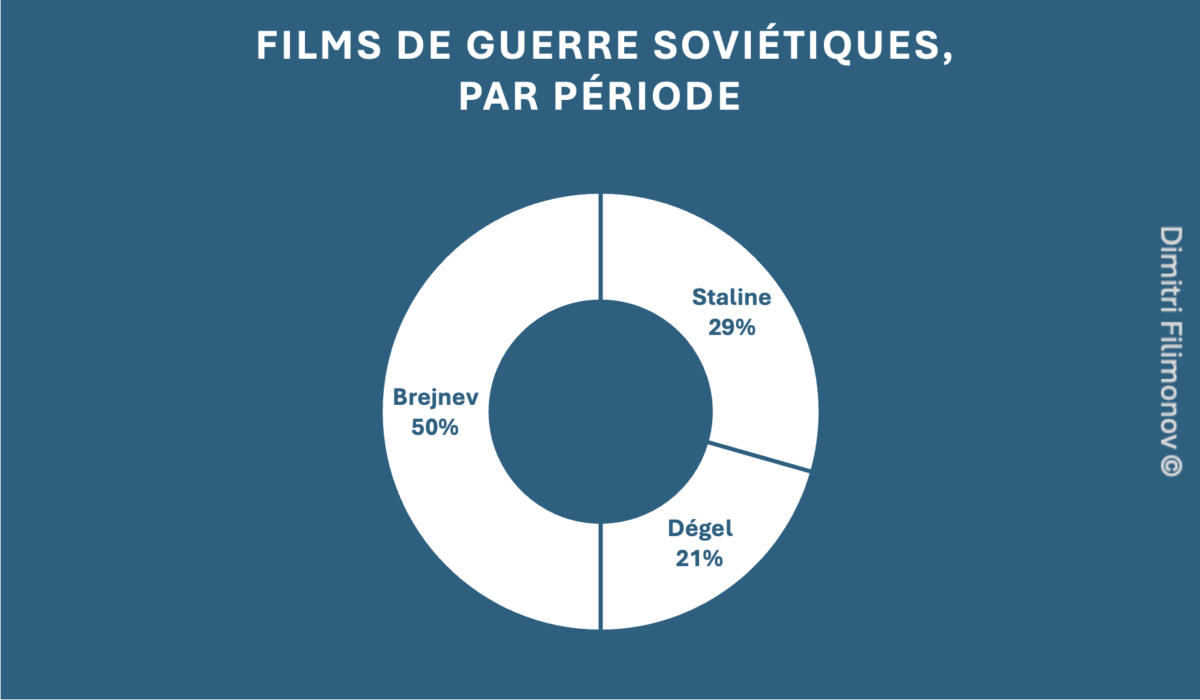

La sélection des films diffusés ne se contente pas de reproduire un panthéon cinématographique figé ; elle reflète également les inflexions idéologiques de chaque époque de production. Ainsi, dix films issus de l’ère stalinienne ont été diffusés cette année, aux côtés de sept œuvres produites pendant le Dégel khrouchtchévien et de dix-sept films datant de la période brejnévienne. Chacune de ces périodes correspond à une manière spécifique de représenter la guerre. Les films de la période stalinienne exaltent le sacrifice héroïque, insistent sur la figure du traître et sur la vertu de la discipline, dans une perspective militaro-messianique.

Ceux du Dégel introduisent au contraire une tonalité plus intime et critique, en montrant les dilemmes moraux des soldats, les ambiguïtés du commandement et la fragilité humaine face à la violence. Les productions de l’époque brejnévienne, quant à elles, adoptent une approche nostalgique et stabilisatrice, célébrant la fraternité d’armes et la cohésion nationale sans remettre en cause la légitimité du pouvoir soviétique.

Cette diversité apparente des représentations est pourtant recontextualisée par leur usage actuel : ces films, choisis pour leur capacité à réactiver l’imaginaire collectif d’une victoire unificatrice, sont aujourd’hui rechargés d’un sens nouveau par leur juxtaposition à des œuvres contemporaines directement liées au conflit en Ukraine. Parmi les films soviétiques diffusés le 9 mai 2025 à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Victoire, la diversité des genres mérite d’être soulignée : trois relèvent explicitement de la propagande d’État, douze relèvent de la comédie ou du film romantique, et dix-neuf s’inscrivent dans une tonalité dramatique ou d’action. Ce panachage, loin de diluer le message idéologique, permet au contraire d’en élargir la portée émotionnelle et générationnelle : à chacun son registre, à chacun son affect.

Parmi les œuvres de propagande, on retrouve notamment La Bataille de Stalingrad (1949), fresque monumentale en deux parties, scénarisée par Nikolaï Virta, figure centrale de la littérature stalinienne, et mettant en scène un Staline conquérant sous les traits d’Alexeï Dikiy. Ce film, couronné au premier festival international du film de Moscou, demeure un modèle de mise en image du pouvoir militaire et politique soviétique.

À l’opposé de ce registre solennel et doctrinaire, les films dits “légers” tiennent une place non négligeable dans la programmation. Deux d’entre eux sont de véritables icônes de la culture populaire soviétique et postsoviétique : Le Lent voyageur du ciel (1945) et Seuls les “vieux” vont au combat (1973). Tous deux sont des comédies musicales, largement diffusées à la télévision et dont les chansons sont connues et chantées par plusieurs générations de russophones. Ces œuvres ont su, chacune à leur manière, transformer l’imagerie militaire en source d’émotion douce, de camaraderie chantée et de nostalgie légère, atténuant la brutalité du front par la douceur des voix et la chaleur du collectif. Le succès populaire durable de ces films témoigne d’une préférence marquée pour une mémoire de la guerre adoucie par la musique, l’humour ou le romantisme — forme d’échappatoire à la dramaturgie officielle. Ce phénomène révèle, là encore, les tensions entre mémoire imposée et mémoire vécue, entre l’impératif de mobilisation et le désir de consolation.

La sélection des films dramatiques offre un panorama inégal mais révélateur de la mémoire cinématographique de la Grande Guerre patriotique telle qu’elle est valorisée aujourd’hui en Russie. On y retrouve, d’une part, les grands classiques reconnus comme les œuvres d’Andreï Tarkovski ou de Youri Ozerov, dont les fresques historiques ou introspectives occupent une place de choix dans le panthéon culturel soviétique ; et d’autre part, des productions nettement plus faibles sur le plan esthétique ou narratif, parfois rediffusées davantage pour leur contenu idéologique ou leur accessibilité que pour leur qualité intrinsèque.

Toutefois, au sein de cet ensemble composite, plusieurs films mériteraient d’être davantage reconnus et étudiés hors de Russie, tant pour leurs qualités cinématographiques que pour la manière nuancée dont ils traitent l’expérience de guerre. C’est le cas de Ici les aubes sont calmes (1972), réalisé par Stanislav Rostotski, qui mêle lyrisme bucolique et tragédie de front dans le destin de jeunes femmes soldats, ou encore d film Le Père du soldat (1964) du cinéaste géorgien Rezo Tchkheidze, bouleversante odyssée d’un paysan à la recherche de son fils engagé sur le front. Ces œuvres offrent un regard singulier sur la guerre : plus intime, souvent plus pudique, et ancré dans une sensibilité régionale ou familiale qui contraste fortement avec les récits militaro-héroïques dominants. Leur présence dans la grille du 9 mai témoigne de la complexité du canon mémoriel soviétique, où le drame personnel, l’héroïsme du quotidien et la souffrance silencieuse trouvent encore une place aux côtés de la célébration triomphante.

Il reste que que si l’on cherche à décoder le message idéologique dans cette programmation, il faudrait porter le regard vers la première chaîne de la télévision fédérale. La programmation du Pervyi kanal illustre à elle seule une stratégie de réécriture historique. Après la retransmission en direct du traditionnel défilé militaire sur la place Rouge, la chaîne a diffusé un film de propagande sur une offensive russe contre l’armée ukrainienne dans la région de Koursk en 2025, établissant une continuité implicite entre les combats d’hier et ceux d’aujourd’hui. Dans l’après-midi, une série de 2007 a été programmée, mettant en scène des saboteurs soviétiques manipulés par les nazis en Crimée, configuration narrative où les thèmes de la trahison et de l’ennemi intérieur résonnent fortement avec les discours politiques actuels. Le soir, en revanche, la chaîne proposait une œuvre bien connue et appréciée : Seuls les “vieux” vont au combat, réalisé en 1973 par le cinéaste ukrainien Léonid Bykov. Ce film, devenu l’un des emblèmes du cinéma de guerre soviétique, a toutefois été modifié depuis 2015 : certaines scènes évoquant l’Ukraine ou les relations entre combattants soviétiques d’origines diverses ont été supprimées ou écourtées dans les versions diffusées à la télévision russe.

Ainsi, l’étude de la programmation télévisuelle du 9 mai 2025 permet de saisir les mécanismes de recomposition de la mémoire collective en Russie. La télévision ne se contente pas de commémorer la victoire : elle en redéfinit les contours, en redéployant un répertoire d’images, de récits et de symboles en fonction des impératifs politiques du présent. Dans cette guerre des récits, le cinéma devient un instrument de légitimation, la fiction un relais du pouvoir, et la mémoire un champ de bataille idéologique.

En guise d’épilogue, il convient de rappeler que la forme actuelle de la commémoration du 9 mai est souvent présentée par les autorités russes comme une tradition ininterrompue, enracinée dans l’immédiat après-guerre. Ce récit d’une continuité mémorielle immuable masque cependant les discontinuités profondes qui ont jalonné l’histoire des célébrations en Russie.

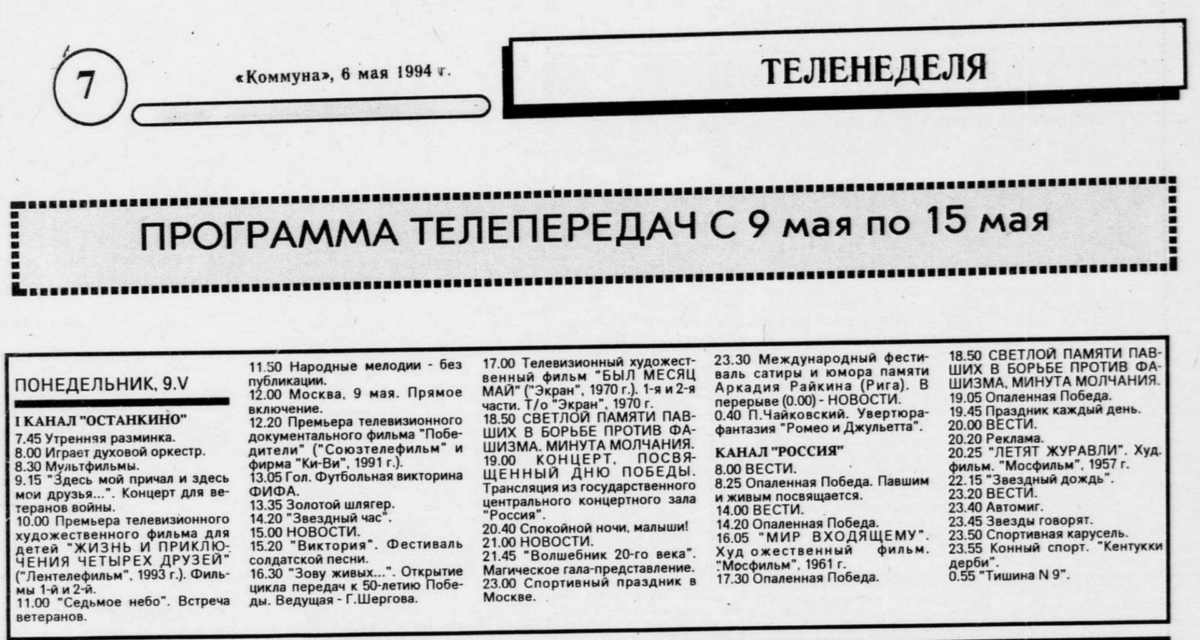

Un simple regard rétrospectif permet d’en prendre la mesure : le programme télévisé du 9 mai 1994, consultable dans les archives, révèle une tout autre ambiance. Ce jour-là, aucun défilé militaire n’est organisé sur la place Rouge, pratique peu courante à l’époque et qui ne sera réintroduite qu’en 1995, à l’occasion du cinquantenaire. La grille des principales chaînes publiques propose un ou deux films de guerre, certes, mais ils sont rapidement suivis d’émissions de variétés, de concerts humoristiques, de spectacles de magie, de films sur la vie des animaux ou encore de comédies sentimentales. Le ton général est à la détente plus qu’à la mobilisation patriotique. Un tel programme serait aujourd’hui impensable, voire répréhensible, tant la ritualisation de la mémoire s’est imposée comme un devoir sacré.

Et pourtant, cette parenthèse de 1991 à 1995, marquée par une approche plus distanciée, voire désidéologisée de l’histoire, témoigne de la possibilité d’une autre relation au passé. Elle rappelle que la mémoire collective n’est ni figée ni organique, mais construite, instrumentalisée et toujours soumise aux rapports de force du présent. L’étude de ces glissements révèle non seulement la plasticité du souvenir, mais aussi les régimes politiques qui en conditionnent la forme. Le 9 mai, plus que jamais, n’est pas seulement une date du calendrier historique : c’est un prisme à travers lequel se lit l’évolution de la Russie contemporaine.

Dimitri Filimonov

Docteur en histoire contemporaine, auteur de publications sur les relations culturelles franco-soviétiques, membre associé à l’IFG-Lab