Le romancier ukrainien et professeur de philologie russe Volodymyr Rafeyenko (Vladimir Rafeenko en russe) est né à Donetsk en 1969. Il doit se réfugier dans un village à l’extérieur de Kiev lorsque les séparatistes soutenus par le Kremlin amène la guerre dans le Donbass. Il a depuis écrit un roman en russe sur le grotesque de la guerre, dont il a extrait une nouvelle que nous publions ici. Son dernier roman est écrit en ukrainien. Professeur d’histoire de l’Europe de l’Est à l’Université Yale, Marci Shore et lui ont entretenu une correspondance en mars et avril dernier qui nous conduit à ce terrible traumatisme que subit l’Ukraine et avec elle, ses artistes, et à l’ébranlement moral qui s’ensuit.

Marci Shore : Volodya, vous avez souvent dit, « Ici et maintenant, tu dois rester un être humain. » Qu’est-ce que cela signifie pour vous aujourd’hui ?

Vladimir Rafeyenko : Aujourd’hui, le contexte de ma vie est clair : c’est la guerre de la Russie avec l’Ukraine. Une guerre que la Russie a déclenchée il y a huit ans et qui est entrée dans une phase infernale le 24 février dernier. Et rester un être humain en ce moment, c’est avant tout essayer de demeurer avec son peuple, faire ce que vous pouvez pour la victoire commune. Il se trouve que dès le début de la guerre, ma femme et moi nous sommes retrouvés dans une zone occupée par les troupes russes, nous avons dû y survivre pendant plus d’un mois, et ce n’est que la semaine dernière que nous avons été miraculeusement sauvés de là par des volontaires.

Comment se sont alors comportés ces soldats russes ? Est-ce que vous et votre femme avez eu à leur parler ?

Nous n’avons pas eu à leur parler. Quel aurait été le sujet de cette conversation ? Et je suis sûr que ça ne se serait pas bien terminé. D’autant plus que les meurtres de civils par les Russes dans les villages voisins ont commencé dès les premiers jours de l’occupation. Un homme en qui j’ai une confiance absolue m’a parlé de l’exécution d’une famille entière par les Kadyrovtsy dans un village non loin du nôtre. Ils étaient seulement coupables de refuser de nourrir les soldats russes. Des adultes et des enfants ont été tués.

Le comportement des Russes a vraiment changé. Du fascisme modéré au fascisme débridé. Dans un premier temps, espérant une prise rapide de Kiev, ils ne pourchassaient pas systématiquement les civils. Mais plus leurs objectifs initiaux devenaient insaisissables, plus nos troupes ripostaient avec force, plus le comportement des Russes devenait terrifiant. Avant de quitter l’oblast de Kiev, aux points de contrôle par lesquels des volontaires nous avaient emmenés, ma femme et moi, quelques semaines auparavant, les Kadyrovtsy s’amusaient à tirer de temps en temps sur des voitures locales marquées “Enfants” et ornées de drapeaux blancs. On disait qu’ils laissaient passer certaines personnes, mais d’autres non. Il était impossible de deviner qui aurait de la chance.

Comment avez-vous réussi à sortir ?

Dès le début de la guerre, nous avons essayé de partir, dès le premier jour. Mais dès le début de la matinée du 24 février, c’était déjà impossible. Les chars russes étaient entre nous et Kiev, et il y avait de violents combats tout autour de nous. Lorsque la lumière, l’eau, les communications et l’internet ont été coupés, lorsque les magasins ont fermé et qu’il est devenu évident que notre situation était très mauvaise, mais aussi qu’elle allait empirer parce qu’il n’y avait plus grand-chose à manger, j’ai essayé de trouver des moyens de partir. Mais les couloirs humanitaires étaient loin de là où nous étions, et nous n’avions pas nos propres moyens de transport pour nous rendre au moins aux endroits d’où les gens étaient évacués à Kiev. Les gens qui avaient des voitures ont commencé à quitter le village. Nous, nous étions bien obligés de rester. Et quand il n’y avait plus d’espoir, mon ami Lyubomir Deresh a trouvé des volontaires, des hommes très courageux qui ont accepté d’essayer de passer les checkpoints russes, de nous prendre et de nous ramener par le même chemin. La première fois, cela n’a pas marché et nous étions très découragés, mais quelques jours plus tard, ils sont revenus nous chercher. C’était la deuxième évacuation en huit ans, et comme la première fois, nous sommes partis en laissant tous nos biens derrière nous. Mais c’était une énorme bénédiction d’être enfin sur le territoire ukrainien.

Est-il possible de capturer l’expérience, l’expérience dans l’instant, quand elle se produit ? Je pense à Akhmatova :

Dans les terribles années de la tyrannie de Iéjov, j’ai passé dix-sept mois à faire la queue devant la prison à Léningrad. Une fois, quelqu’un m’a « identifiée ». Alors la femme aux lèvres bleues qui était derrière moi – elle n’avait évidemment jamais entendu mon nom – s’est réveillée de cette torpeur qui nous était propre à toutes et m’a demandé à l’oreille (là tout le monde parlait en chuchotant) :

– Et cela, vous pouvez le décrire ?

Et j’ai dit :

– Je peux.

Alors quelque chose comme un sourire est passé sur ce qui autrefois avait été son visage.1

Je pense au “je peux” d’Akhmatova, c’est une certaine forme d’optimisme épistémologique. En fin de compte, pouvons-nous trouver le langage pour décrire, pour capturer en mots une telle expérience limite ? Vous vivez un moment où le langage est impuissant.

Tous le temps que ma femme et moi avons passé dans la maison, secouée nuit et jour par les tirs de l’artillerie russe, j’ai tenu un journal. Là-bas, il était presque impossible d’écrire, au sens d’écrire des textes littéraires. Mais enregistrer les événements, les circonstances à l’épicentre desquels je me trouvais, était non seulement possible, mais c’était pour moi absolument nécessaire. Cela me détournait des incessants duels aériens et des duels d’artillerie à droite, à gauche, devant et derrière le minuscule village de datchas où ma femme et moi vivions depuis quelques années, après avoir été contraints de quitter notre ville natale de Donetsk en 2014. Nous en sommes partis pour la même raison que nous avons quitté notre maison actuelle – la Russie a détruit nos vies.

Il me semble que la guerre est le moment où ce qui est concret et sensoriel devient particulièrement vif. Mais en même temps, paradoxalement, les questions métaphysiques sont aussi les plus vives: d’où vient le mal ? C’est comme si la relation entre l’empirique et le métaphysique se brisait.

La question du mal ne m’intéresse pas beaucoup en ce moment. Quelle différence cela fait-il ? L’essentiel est de pouvoir distinguer le bien du mal. Et de toute façon, sous les bombardements quotidiens et nocturnes, on ne pensait pas à la cause du mal. Oui, il y avait une incroyable acuité de perception, une peur, voire une terreur et une panique qu’il fallait combattre. Et l’empirique était vif et terrifiant comme il ne l’avait jamais été auparavant dans ma vie. Mais, vous savez, la métaphysique s’est aussi approchée, m’a regardé et m’a touché avec sa main. J’ai vu l’année du Seigneur2, à un pas de là, et j’ai su que ce n’était pas effrayant de mourir, c’était effrayant de mourir d’une mort honteuse. Et j’ai aussi demandé à Dieu de nous donner une mort rapide, à ma femme et à moi, si nous étions destinés à mourir dans ce village. Mais, encore une fois, l’année du Seigneur était si proche à cette époque qu’il n’y avait rien de plus proche.

Pour Léon Chestov, la raison est une très bonne chose, mais elle ne peut atteindre les zones limites, les expériences limites.

Il me semble que le rationalisme au sens classique du terme reconnait qu’il n’est pertinent que dans certains domaines. Il se soucie de bien séparer ce qui peut être appréhendé de ce qui ne peut pas l’être. La rationalité est la courtoisie d’un esprit qui sait faire la différence entre la réalité humaine et la réalité de l’Univers, bien au-delà de toute perspective historique ou humaine particulière.

Le temps, la temporalité, prend une forme différente dans de tels moments, dans de telles zones. Comment vivez-vous le temps maintenant ?

Le temps n’existe plus en ce moment. Je veux dire qu’il est très difficile à mesurer. Il a changé de rythme là-bas, dans la zone occupée, et il ne veut pas se corriger. Là-bas, un jour est fait d’années. Et ici, un jour passe comme une heure.

Tout comme le temps, l’espace prend probablement une signification différente dans les moments extrêmes. Cette semaine, Volodya Yermolenko a participé à une discussion sur notre zoom. Il a expliqué qu’une fenêtre, ou bien la lumière n’ont plus le même sens à présent. Comment la signification de l’espace, pour vous, a-t-elle maintenant changé ?

Quand les sirènes ne retentissent pas, c’est calme et confortable. Je déteste la saleté, alors je garde tout parfaitement propre, ce qui m’aide à combattre la panique et la mélancolie, la solitude qui me saisit parfois à la gorge. Bien avant le couvre-feu, je ferme les fenêtres et j’allume les lumières. De cette façon, vous vous créez l’illusion de contrôler votre espace.

J’ai l’impression d’être en 1939, mais avec Internet, tout est visible. Tout est exposé. Nous pouvons voir des gens se faire tuer, en temps réel.

Il y a une guerre en cours ici, une guerre d’anéantissement du peuple ukrainien. Les Russes sont venus pour nous détruire en tant que nation, en tant que peuple qui a osé choisir son propre mode de développement, qui ne coïncide pas avec les ambitions impériales du Kremlin, avec les ambitions impériales et revanchardes du peuple russe en général dans sa masse. Et voici la terrible vérité – l’écrasante majorité des Russes soutient la destruction du peuple ukrainien. Sur le champ de bataille, les Russes sont impitoyables, mais dans les territoires occupés, ils se livrent à des exactions effroyables. Même les nazis ne se sont pas comportés ainsi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils pillent, violent et tuent des femmes et des enfants sans pitié. A Marioupol et Kharkiv. A Chernihiv et Sumy. Ils réduisent en cendres tout endroit s’ils réalisent qu’ils ne peuvent pas le maîtriser. Et bien sûr, ils ne prendront pas Marioupol. Il est impossible de prendre Marioupol : maintenant, vous ne pouvez prendre qu’un tas de pierres. Et le nom de Marioupol est maintenant gravé pour l’éternité. Ce qui est arrivé à Marioupol dépasse tout ce que ces bêtes sauvages peuvent faire de nous et de nos villes. Marioupol est maintenant un nom qu’ils ne peuvent plus effacer.

Le mal et la cruauté ne sont pas nouveaux dans l’histoire. Mais la visibilité extrême qui est rendue possible par l’internet, c’est une nouveauté.

Oui, le caractère unique de ce qui se passe, entre autres, réside aussi dans cette accessibilité, cette transparence des événements. Vous ne pouvez plus vous cacher la tête dans le sable et ne pas voir. Si vous ne voyez pas les atrocités russes, si vous ne voyez pas la Russie comme une catastrophe anthropologique, vous le faites consciemment. Et de cette façon, vous choisissez toujours le bien ou le mal.

Il y a déjà trois ans, un article du conseiller de Poutine Vladislav Sourkov intitulé Le long règne de Poutine3 révélait les mécanismes à l’œuvre. Sourkov parle de « l’art du possible » : « Notre système, comme tout ce que nous représentons, ne paraît certes pas plus élégant, mais il est plus honnête. Et bien que le mot “plus honnête” ne soit en aucun cas synonyme de “meilleur” pour tous, il n’est pas sans attrait. Notre État n’est pas divisé entre le fondamental et l’extérieur ; il est construit dans son intégralité, avec toutes ses parties et ses manifestations vers l’extérieur. La façade de l’édifice est soutenue par une ossature de pièces massives formant une carcasse solide sans aucune fioriture architecturale. Maintenant, nous pouvons voir clairement cette carcasse solide sans aucune fioriture…».

Pour justifier ce pouvoir, Sourkov veut présenter l’affaire comme s’il n’existait aucune perspective de système de valeurs chez les êtres humains, comme si la vérité n’existait pas et ne pouvait pas exister, comme si la conscience était une fiction. En réalité, il ment.

Je vois des liens ici avec la post-vérité, et avec ce que Sourkov veut nous dire. Quand il n’y a pas de secrets, cela ne signifie pas que la vérité est visible. Il y a quelques années, lors de notre conversation à Kiev sur le livre de Peter Pomerantsev (Pas de vérité, et tout est possible), le psychanalyste Yurko Prohasko disait que la vérité, c’était une frontière. Quand il n’y a pas de frontière, tout est possible. Comme Dostoïevski dans Ivan Karamazov : tout est possible. Arendt décrit l’état de ce qui est sans vérité comme Bodenlosigkeit, sans fondement. Chestov qualifie la vérité « d’impérative », et il voit dans la soumission à la vérité impérative la source de toutes les vertus humaines ».

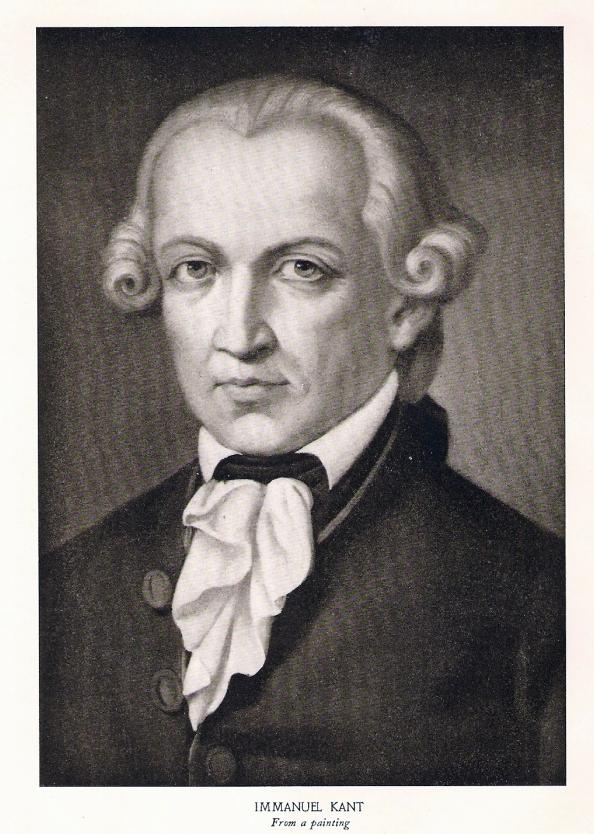

Emmanuel Kant était beaucoup plus clair à ce sujet lorsqu’il discutait de la loi morale. Il existe, bien sûr, une Vérité totalement invisible et absolument essentielle qui est perçue par l’homme en son for intérieur comme une loi à laquelle il est obligé d’obéir. Bien que cette loi ne lui promette aucune récompense ni punition. Mais cette loi, que nous pouvons appeler la loi des perspectives Invisibles, constitue, définit, construit toute la vie humaine dans sa réalité empirique. Nous pouvons parler de frontière en nous référant à la frontière que j’ai mentionnée plus haut, la frontière entre la réalité humaine et cette grande et incompréhensible réalité dont nous faisons partie en vertu de l’existence de l’être comme monde de valeurs.

Quant à Kant, oui, je suis d’accord. En outre, l’attitude de Kant à l’égard de la conscience est provocante dans la mesure où, pour Kant, ce qui compte, ce sont les intentions. Nous devons agir conformément à nos obligations morales. Mais bien sûr, nous ne savons pas avec certitude quelles seront les conséquences de nos actes. Nous ne pouvons pas le savoir. Dans la vie, le hasard joue un rôle non négligeable. Le mieux que nous puissions faire est d’agir avec de bonnes intentions.

Il me semble que ce sont justement les bonnes intentions qui nous mènent bien souvent sur le chemin du mal. Car l’intention peut exister, sans que l’action suive. De surcroît, très souvent, les gens ne sont pas capables de comprendre que ce n’est pas l’intention, qui peut être vraiment bonne, qui donne un sens à notre acte. Une action ne trouve son véritable sens que dans le monde des Autres. C’est pourquoi il est rapporté dans un livre célèbre que : «C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.»

Pensez-vous maintenant que la vérité peut sauver ?

Je suis sûr que c’est dans la recherche constante de la Vérité que l’homme trouve son salut… La Vérité n’est jamais donnée sous une forme préétablie. On ne reçoit pas la Vérité par la poste, comme le disait Marcel Proust. La Vérité ne peut s’incarner qu’en nous-mêmes, par nos efforts à la frontière entre le monde empirique et la métaphysique. Nous, je veux dire les êtres humains, nous devons justement accepter le fait qu’il s’agisse d’une co-création. La Vérité exige de nous que nous la créions, et c’est là que réside son empire sur nous.

Proust a raison. Pour Jan Patocka, la Vérité doit être recherchée en permanence, même si, comme vous l’écrivez, la Vérité n’est jamais donnée sous une forme préétablie. Il n’y a pas d’objet. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de Vérité et que nous sommes autorisés à capituler. Au contraire : nous ne devons pas cesser de chercher. Chacun d’entre nous a la responsabilité de chercher. Pour Patocka et d’autres philosophes dissidents de l’Est, la subjectivité ne relativise pas, mais fonde la Vérité. Le fait que nous soyons les co-créateurs de la vérité nous en rend davantage, et non pas moins, responsables.

La Vérité n’est pas un « quoi ». La Vérité est un « Qui ». Elle naît à chaque fois que notre recherche se cristallise à la frontière entre notre subjectivité et la chose en soi. Ce n’est jamais hier, jamais demain. C’est toujours au présent, en ce moment. Et il nous faut à chaque fois, de nouveau, recréer la Vérité. Et à chaque fois, nous nous recréons nous-mêmes en même temps qu’elle.

En Europe de l’Est, surtout dans les années 1970 et 1980, la philosophie du désaccord était celle de la responsabilité, de l’obligation de rendre compte de la vérité sous toutes ses formes.

Je pense aussi au zoologue de Tchekhov4, Von Konren, qui dit à Laevski : « Vous êtes tellement corrompu par votre philosophie de séminaire que vous ne voulez voir que du brouillard en toute chose. Les sciences abstraites dont votre jeune tête est farcie sont dites abstraites parce qu’elles détournent votre esprit de l’évidence. Regardez le diable droit dans les yeux, et si c’est un diable, alors dites que c’est un diable, et n’allez pas demander des explications à Kant ou Hegel ».

Le zoologue de Tchekhov, Von Konren, ment tout le temps, et le philologue Laevski également. Dans la nouvelle, ils servent essentiellement à exprimer un problème très tchekhovien qui l’a hanté tout au long de son œuvre : la foi sans les actes, et les actes sans la foi. Von Koren accomplit manifestement des actes sans foi, pour des motifs cyniques et égoïstes, au mépris de toute valeur morale. Laevski représente la foi sans les actes. L’idéalisme benêt, l’érudition, le goût de tout ce qui est élevé, à savoir la littérature, la philosophie, l’art, mais un goût qui, à la fin, ne donne qu’une rhétorique vide et fausse, se cachant derrière un raisonnement habile. La foi sans les actes, et les actes sans la foi, c’est le fondement de la grande majorité des problèmes et des illusions de l’homme. Ce n’est pas pour rien que l’apôtre Jacques en a parlé dans son épître.

Comment un écrivain peut-il s’adresser à une personne sans conscience morale ? S’agit-il seulement d’un être humain ?

Je pense qu’il est impossible d’avoir un dialogue avec des êtres qui n’ont pas de conscience morale. Tout contact avec eux doit donc être réduit au minimum. Ces gens ne comprennent que la politique de la force. C’est ainsi qu’ils ont l’habitude de vivre et c’est ainsi qu’ils pensent – celui qui est le plus fort a raison. … Ils sont convaincus que la morale a été inventée par des idiots. Tous ensemble ils sont dangereux, rusés, agressifs, et il ne faut en aucun cas leur faire confiance. Ils savent comment exploiter la principale “faiblesse” de l’homme occidental – sa foi dans la conscience morale, dans l’harmonie, dans la loi. Soit en fin de compte, en une approche rationnelle des choses. Leurs actions sont presque toujours irrationnelles parce que, fondamentalement, elles excluent une catégorie telle que le sens.

Lorsque Trump est apparu sur la scène politique, j’ai pensé avoir compris plus vite que beaucoup de mes collègues ce qui se passait, précisément parce que j’observais ce qui se passait en Ukraine et en Russie. J’ai alors écrit un essai sur les mots russes qui pourraient nous aider, en Amérique, à comprendre notre réalité : proizvol, l’arbitraire, obnajenié, la mise à nu, prodajnost, la vénalité.

Et puis il y a le cynisme.

Il me semble que la “vénalité”, c’est plus que la corruption, c’est déjà un état existentiel dans lequel tout, ou tout le monde, peut être acheté et vendu. Il n’y a pas d’homme en tant que sujet, il n’y a que l’homme en tant qu’objet. La vénalité, ce n’est pas seulement une action, c’est une façon d’être dans le monde. Trump, comme Poutine, vit dans un monde où il n’y a pas de valeurs. Il n’y a que des prix. Chaque relation est instrumentale, transactionnelle.

Il existe probablement un état dans lequel une personne est déshumanisée, dans un processus qui ne peut être inversé. Ceci s’applique à toute communauté qui a pris son propre ego comme mesure de toutes choses, qui méprise tous les autres et tout ce qui n’est pas elle-même. À un moment donné, les valeurs de leur propre vie sont détruites au point qu’elle n’est plus récupérable.

Une fois encore, je pense à Kant : « Ce qui a un prix peut aussi être remplacé par quelque chose d’équivalent ; ce qui est au-dessus de tout prix, donc n’admet aucun équivalent, a une dignité. L’homme n’a pas de prix. Une personne ne peut être remplacée ou échangée. L’homme a une dignité. Voici son impératif catégorique : Agis de telle sorte que tu traites toujours l’humanité, tant dans ta propre personne que dans celle de tous les autres, comme une fin et que tu ne la traites jamais seulement comme un moyen.

Citation tout à fait pertinente. Ces personnes, ces communautés ne sont pas capables de considérer l’Autre, les Autres, comme une fin, mais seulement comme un moyen. Et cela devient possible précisément parce qu’ils ont perdu les fondements de toute les valeurs non matérielles. La dignité ne peut être placée dans le monde, et ne peut être assimilée au corps. La dignité est cette qualité immatérielle d’une personne, ce qui la rend humaine.

La formule de l’écrivain polonais Stanislaw Jerzy Lec, né à Lemberg au temps des Habsbourg (aujourd’hui Lviv en Ukraine,) me vient à l’esprit : « sa conscience est tranquille, faute d’avoir jamais servi » (sumienie czyste, bo nieużywane).

Ce qui est essentiel, mais incroyablement difficile, quand on rencontre cette forme de mal, ces créatures des enfers qui ont détruit Marioupol, c’est de ne pas devenir comme elles.

Comment est-il possible de ne pas devenir comme eux ? Comment défendre son humanité face à l’inhumanité ? Il y a trois semaines, Zelensky a déclaré aux soldats russes : « Si vous vous rendez à nos forces armées, nous vous traiterons comme nous sommes censés traiter les gens, avec dignité. Comme vous n’avez pas été traités dans votre propre armée. » C’est un point très important pour moi : il ne s’agit pas seulement d’un marché, mais de l’affirmation d’un principe moral : nous ne sommes pas et ne serons pas comme vous ; nous restons des êtres humains. Mais il n’est pas facile de ne pas devenir barbares dans la situation actuelle. Il faut avoir beaucoup de force, beaucoup plus de force que n’en ont la plupart des gens.

L’Occident doit comprendre que Poutine n’est pas responsable de la guerre. Il n’a pas créé les Russes. Les Russes ont créé Poutine. Il est leur outil. Il est leur alter ego. Il est la chair et le sang de la culture russe telle qu’elle est, sans illusions ni sentiments, et cette créature doit être arrêtée.

De quelle pathologie souffre la culture russe ? Je ne parviens pas à le comprendre. Il y a 144 millions de Russes. Il n’est pas possible qu’il y ait 144 millions de sadiques.

La faute systémique, à mon avis, de la culture russe est la suivante : ils se placent et se mettent consciemment en dehors et au-dessus des valeurs universelles de l’humanité… Les Russes croient qu’ils ne peuvent et ne doivent pas être jugés selon les normes et les lois communes de l’humanité, et que dans un sens tout leur est permis. « Moscou est la troisième Rome », c’est ainsi qu’ils se voyaient. Mais tout à coup, il s’est avéré que ce n’était pas la Troisième Rome, mais le Quatrième Reich.

La question posée par le comportement des soldats russes rappelle le procès d’Eichmann, en 1961 à Jérusalem. Pour Arendt, le plus grand péché était de ne pas penser, ou de refuser de penser. Eichmann n’avait pas réfléchi. La banalité du mal, c’est parce que l’on n’a pas pensé par soi-même. Pour Arendt, cela ne le rendait pas meilleur que les autres criminels, au contraire : cela le rendait pire.

Penser, c’est le privilège de l’homme. C’est dans cet effort qu’il devient un peu plus qu’un animal. Rejeter ce privilège est presque toujours délibéré, et impardonnable.

Comment abordez-vous les gens en Russie ? Pensez-vous qu’il existe un moyen de les atteindre ?

Je pense que seule une défaite écrasante, une défaite terrible et sans précédent, et un repentir amer peuvent dégriser les Russes et les ramener à la réalité. S’ils en sont capables.

Avec les Russes, il y a une question d’intimité. Je pense au massacre des juifs dans la petite ville polonaise de Jedwabnem en 1941. Des juifs qui sont tués par leurs voisins qui les appelaient par leur nom. Vous avez vos lecteurs en Russie, les gens qui viennent vous tuer parlent votre langue. Que pouvez-vous leur dire dans une telle situation ? Quand la langue ne fonctionne pas, n’existe-t-il plus de pont du tout ?

Au début de ce siècle, je me suis positionné comme un écrivain ukrainien, mais qui, bien sûr, travaille aussi dans le domaine culturel et linguistique russe. Il ne me venait jamais à l’esprit d’écrire en ukrainien. Après 2014, j’ai appris l’ukrainien et j’ai écrit un roman en ukrainien pour montrer aux Russes et à tout le monde que pour un Ukrainien, même russophone, il n’y avait aucun problème à apprendre l’ukrainien, à le parler et même à écrire des fictions en ukrainien. Et j’ai dit à plusieurs reprises dans mes interviews que j’écrirai désormais mes livres en deux langues – un roman en russe et un roman en ukrainien. Je tenais à ce que ce soit clair pour tout le monde : il n’a jamais été nécessaire de protéger la population russophone, ce problème n’a jamais existé et n’existe pas en Ukraine. Et c’est pourtant sous ce prétexte que les militants russes ont voulu nous libérer, moi et ma famille, de notre propre pays en 2014. Nous avons dû partir pour Kiev. Mais nous savions bien que les Russes ne s’arrêteraient pas là. Et c’est ce qui s’est passé.

Après le 24 février 2022, j’ai pris la décision définitive de ne plus jamais publier de textes en russe. Je ne veux pas être compris par ces bêtes féroces qui tuent les enfants ukrainiens. Je n’ai rien à leur dire. Il n’existe pas de langage qui permette de parler à quelqu’un qui vient chez vous pour vous tuer, vous, votre femme et votre enfant, pour détruire votre maison et brûler votre terre. Et je ne souhaite plus être impliqué, même indirectement, dans l’existence d’une littérature ukrainienne en russe. Si cela doit arriver, ce sera sans ma participation.

C’est extrêmement triste. Poutine ne mérite pas la langue russe, qui devrait vous appartenir bien plus qu’à lui. Il ne pourra jamais faire avec elle ce que vous en faites. Il ne comprendra jamais Tchekhov comme vous. Il n’appréciera jamais les possibilités de cette langue. Pourquoi devriez-vous lui donner votre langue ?

Je ne pourrai tout simplement plus écrire en russe. L’idée même que quelqu’un puisse me considérer comme un écrivain russe parce que j’écris en russe m’est insupportable.

Il y a huit ans, alors que j’écrivais un livre sur Maïdan, j’ai écouté le discours de Poutine sur la Crimée, que j’ai trouvé révoltant. Mais je pouvais écouter. J’écrivais alors un livre sur Maïdan, et je pouvais écouter Poutine et prendre des notes. Deux ans plus tard, j’ai essayé d’écouter Trump et je n’ai pas pu. Ce n’est pas que je pensais qu’il était pire que Poutine. C’est que je ne supportais pas physiquement sa voix. . Puis j’ai réalisé que c’était parce que c’était ma langue maternelle, je n’avais pas de distance ; cette langue résonnait trop en moi.

Oui, c’est exactement cela que je veux dire. Le traumatisme que les Russes ont causé à mon pays, à ma vie est si profond qu’il est peut être incurable.

Alors que les bombes tombaient sur sa ville de Kharkiv en mars, l’écrivain ukrainien russophone Andrei Krasniashchikh s’est souvenu du mot de Theodor Adorno selon lequel « écrire de la poésie après Auschwitz est de la barbarie ». Il semble qu’Adorno ait changé d’avis après avoir lu Paul Celan, qui a survécu à l’Holocauste et a ensuite écrit une poésie extraordinaire en allemand. Lorsque j’étais enceinte de notre fille, mon mari voulait l’appeler Sulamith, d’après la Sulamith de Todesfuge (Fugue de la mort) de Celan : « dein goldenes Haar Margarete / dein aschenes Haar Sulamith » (« tes cheveux dorés Margarete / tes cheveux cendrés Sulamith »). Et j’ai à la fois voulu et n’ai pas voulu ce prénom, qui est beau mais triste, tout comme ce poème stupéfiant. Paul Celan était originaire de Czernowitz (Tchernivtsi), qui fait aujourd’hui partie de l’Ukraine, et je me surprends à imaginer qu’un jour un poète ukrainien sauvera la poésie russe comme Paul Celan a sauvé la poésie allemande.

Je pense que la poésie russe, en tant que forme culturelle, n’est menacée que par elle-même, et elle a seulement besoin d’être sauvée d’elle-même, ce que personne d’autre que les Russes eux-mêmes ne peut faire, s’ils s’éveillent un jour à la réalité.

Peu après l’invasion russe, en échangeant avec Jurko Prochasko de Lviv, je lui ai demandé : Que puis-je faire de plus pour vous ? Et il m’a répondu : il faut croire. D’où à présent peut venir la foi ?

Du cœur de l’homme. Du soleil qui se lève sur ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Des textes de Shakespeare et des sourires d’enfants. Des sourires de vos amis et des câlins de votre enfant. Des pluies chaudes du printemps qui vient et du ciel bleu au-dessus de nos têtes.

Volodymyr Rafeyenko est l’auteur de Mondegreen : Songs about Death and Love (Harvard Ukrainian Research Institute, 2022), de The Length of Days (traduit en anglais par Sibelan Forrester, à paraître) et un roman en ukrainien, Mondegreen (traduit en anglais par Mark Andryczyk).

Marci Shore est professeur associé d’histoire à l’université de Yale et l’auteur de The Ukrainian Night : An Intimate History of Revolution (Yale University Press, 2017).

Cette conversation a eu lieu en mars et avril 2022, et a été traduite de l’original russe, abrégé et révisé par Marci Shore pour plus de clarté. La traduction française a été révisée au regard du texte russe par Véronique Jobert.

Lire aussi la nouvelle de Volodymyr Rafeyenko Les sept Ukropes.