La Kanaky–Nouvelle-Calédonie1 est revenue au premier plan de l’actualité avec le soulèvement du 13 mai 2024, à la fois insurrection nationale kanak et révolte de la jeunesse contre ses conditions d’existence, puis avec la signature du « projet d’accord sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie » à Bougival, le 12 juillet 2025. Celui-ci fut rejeté formellement le 9 août 2025 par le FLNKS (Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste), qui dénonce son incompatibilité avec les «fondements et acquis de la lutte».

L’intransigeance souvent alléguée de cette position suscite naturellement la méfiance chez ceux qui défendent instinctivement des voies de changement plus limitées. La question calédonienne engage au-delà d’elle-même : elle révèle sans doute une faille de l’identité constitutionnelle française. Comment concilier l’universalité républicaine avec la reconnaissance d’un peuple autochtone titulaire d’un droit spécifique à l’autodétermination ? Cette séquence oblige à interroger la pertinence contemporaine des problématiques de la décolonisation, de l’avenir des peuples autochtones face à l’assimilation et du respect de la parole en Océanie.

Décoloniser sans indépendance ?

Un conflit de normes structure la situation calédonienne. L’État français raisonne selon la primauté de son droit constitutionnel, tandis que le peuple kanak s’appuie sur le droit international issu des résolutions de l’ONU, notamment la résolution 1514 (1960) affirmant que « la sujétion des peuples à une domination étrangère constitue un déni des droits fondamentaux ». La contradiction est patente.

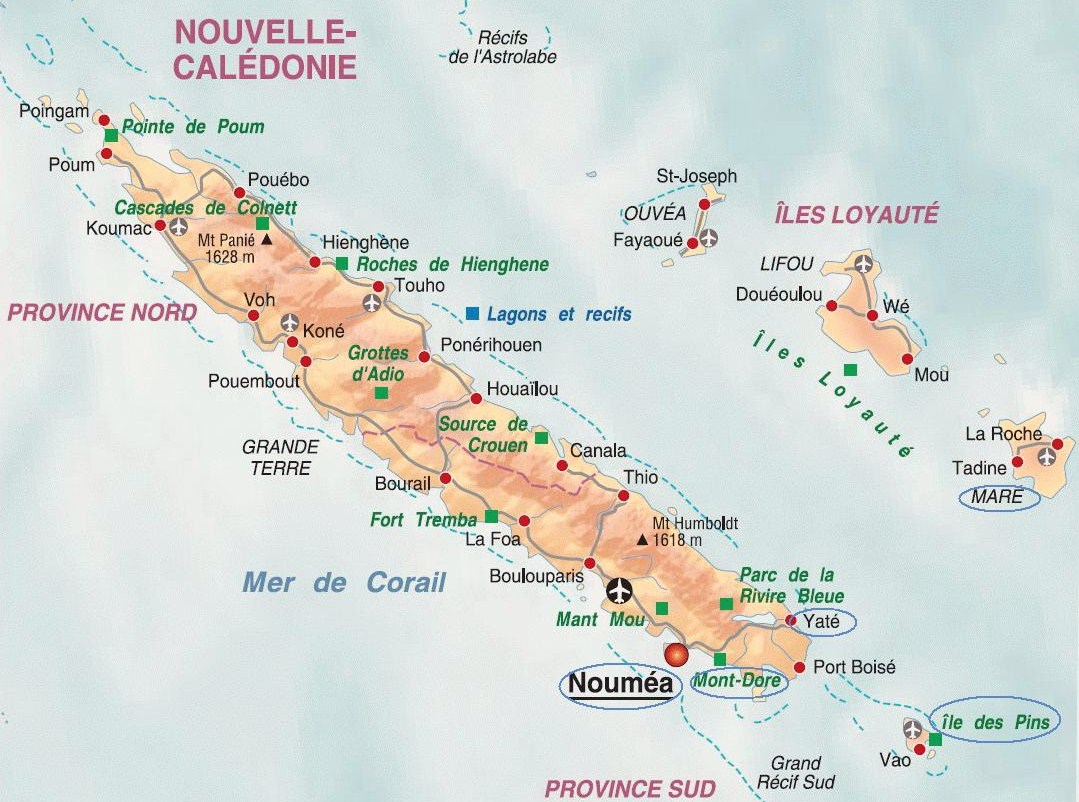

Pour les Français, la décolonisation s’est achevée par la perte de l’Algérie française et les indépendances africaines. Si l’Empire français n’est plus, ses poussières brillent encore sous la forme contemporaine de nos Outre-mer. Les temps auraient changé et l’heure serait à la protection des petits pays d’Outre-mer contre les convoitises étrangères dans les grands ensembles nationaux. C’est le message du président de la République à Nouméa le 26 juillet 2023 : « Les questions d’indépendance sont des questions des décennies passées. Si l’indépendance, c’est de choisir demain d’avoir une base chinoise ici ou d’être dépendant d’autres flottes, bon courage ! Ça ne s’appelle pas l’indépendance. La France, elle, offre à ses territoires en Pacifique la véritable indépendance, celle du respect de la République, qui respecte les cultures et la diversité, qui construit un projet d’avenir universel. »

Le projet de Bougival illustre ce dialogue de sourds. Il affirme constituer « une nouvelle étape sur la voie de la décolonisation et de l’émancipation » mais institue un « État de Nouvelle-Calédonie » au sein de la Constitution française. Ce montage ne relève pas d’une décolonisation externe conduisant à la pleine souveraineté, mais d’une autonomie interne.

La France s’inscrit dans la droite ligne de la résolution 2625 de l’ONU (1970). Ce texte a ouvert la voie à des modalités alternatives de décolonisation, en reconnaissant « l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple ». Autrement dit, il est désormais possible de décoloniser sans indépendance, sans association ni intégration, mais simplement par l’instauration d’un statut d’autonomie interne. Peu novateur en réalité, ce projet d’accord ressert la vieille « Communauté française » d’un pseudo-fédéralisme de domination imposé en 1958 aux pays africains pour qu’ils renoncent à l’indépendance.

À Bougival, les notions « d’État de Nouvelle-Calédonie » et de « nationalité » relèvent davantage d’un registre symbolique que d’une réalité juridique. En droit international, un État souverain au sein d’un autre n’existe pas : il ne s’agit que d’une collectivité de la République, dénuée de souveraineté. Les compétences extérieures dites « transférées » ne sont qu’une reconduction des pratiques de l’Accord de Nouméa, subordonnées aux intérêts français, tandis que la « nationalité » proposée n’est qu’une déclinaison de la citoyenneté française. Les éventuels gestes protocolaires, tels que des visites officielles ou des documents d’identité spécifiques, resteraient cantonnés à des accords bilatéraux, sans reconnaissance multilatérale. Ces formulations terminologiques, dépourvues de portée effective, illustrent l’écart persistant entre la rhétorique étatique, sinon sa condescendance, et les attentes du peuple kanak. La référence au droit international à Bougival ne sert en définitive qu’à légitimer la désinscription de la Nouvelle-Calédonie de la liste des territoires à décoloniser de l’ONU, horizon souhaité par Paris et les non-indépendantistes.

Jean-Marie Tjibaou avait déjà énoncé dans le passé le projet du FLNKS : « C’est la souveraineté qui nous donne le droit et le pouvoir de négocier les interdépendances. Pour un petit pays comme le nôtre, l’indépendance, c’est de bien calculer les interdépendances.»2 Ce projet d’indépendance en interdépendances ou en partenariat permet aux petits États insulaires de passer du statut de dépendances à celui d’acteurs de droit international capables de déterminer de manière autonome leurs relations de coopération et de choisir un partenaire privilégié. La modernité ne se situe-t-elle pas plutôt pour la Kanaky-Nouvelle-Calédonie dans ce projet et pour la France dans une diplomatie d’influence ?

La décolonisation comme assimilation progressive ?

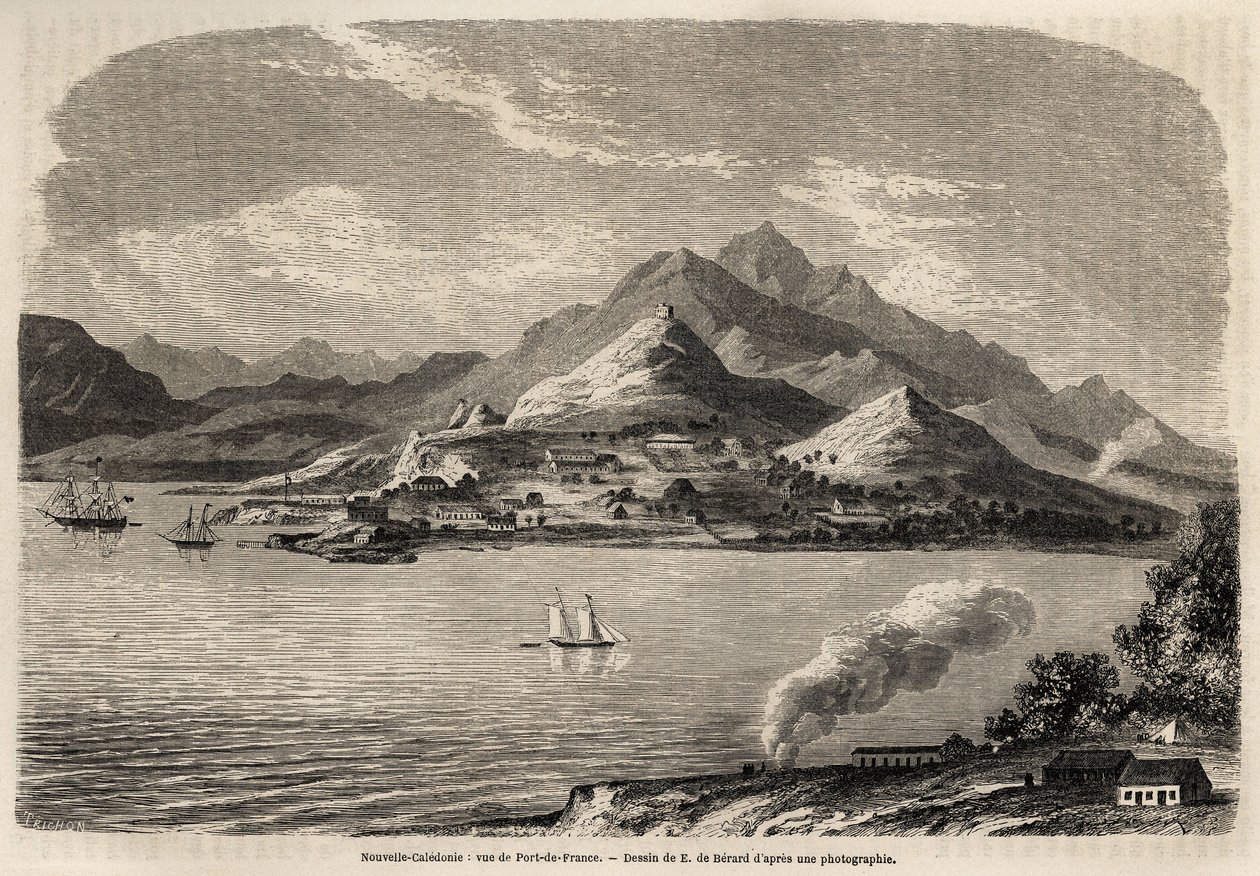

L’originalité calédonienne réside dans la dimension démographique et identitaire. Le peuple kanak a été frappé de plein fouet par la colonisation de peuplement. Celle-ci visait à substituer à une population indigène une population nouvelle, « conséquence supposément naturelle aux yeux des Européens de la confrontation entre une race primitive et une race conquérante »3.

Les travaux récents des archéologues exhumant les anciennes tarodières, les billons d’ignames et les tertres des tribus montrent une population d’environ 300 000 habitants avant 1774, et tombée à 27 000 en 19214. L’originalité de la situation calédonienne, au regard de celle de l’Australie voisine, de la Nouvelle-Zélande ou des plus lointains Etats-Unis d’Amérique, est que la colonisation de peuplement a partiellement échoué. En 2019, les Kanak représentaient encore 42% de la population ; combien aujourd’hui au vu du recensement de 2025 et après l’insurrection et la crise économique et sociale ? Cette survie fonde une conscience aiguë : «nous sommes un peuple en sursis»5, disait Jean-Marie Tjibaou.

Or le projet de Bougival opère un glissement majeur : réduire les Kanak à une simple « identité » au sein d’un « peuple calédonien » qui seul détiendrait le droit à l’autodétermination. Selon le ministre des Outre-mer, la reconnaissance du peuple kanak subsisterait par le maintien des dispositions de l’Accord de Nouméa non contraires au nouvel accord. Une telle reconnaissance demeure toutefois indirecte et incertaine. La substitution d’une simple « identité kanak » à un « peuple kanak et des populations intéressées » tendrait à rapprocher le cas calédonien de celui des Maoris en Nouvelle-Zélande ou des Aborigènes en Australie, où l’existence autochtone est reconnue sur le plan symbolique et culturel, mais inscrite dans un État-nation non autochtone.

L’élargissement du corps électoral aux résidents français, au-delà du point de consensus des descendants et des natifs du pays, poursuit le processus de domination. Le gel de 1998 visait à stopper la logique coloniale de peuplement ; sa remise en cause légitimerait au contraire la submersion démographique. Cet élargissement du corps électoral renforce l’identité métropolitaine, rabaisse l’identité océanienne et alimente le sentiment d’effacement identitaire. Les garanties de Bougival, évoquant de longues durées de résidence (15 ans, puis 10 ans), ne suffisent pas à rassurer, car sans contrôle effectif de l’immigration, elles renforcent l’idée d’un projet français de dilution par le peuplement.

La France n’a jamais eu qu’une tradition coloniale : l’assimilation, même si un certain pluralisme juridique par le maintien des statuts personnels a pu subsister. Ainsi, l’indépendance pour les Français n’est jamais un aboutissement, mais un arrachement. Depuis 1853, la résilience du peuple kanak a le plus souvent été poursuivie par le refus d’assimilation et le repli identitaire. La voie autochtone, en permettant une souveraineté partielle sur ses espaces coutumiers, donne une illusion de souveraineté, mais risque de se conjuguer avec une séparation des populations, sinon des races. Elle n’est alors pas incompatible avec le projet de certains élus non-indépendantistes. Ce n’est pas la voie qui a été choisie depuis 1983 par le FLNKS qui consiste à faire peuple ensemble autour d’une citoyenneté commune. Encore faut-il déterminer précisément qui est citoyen et bâtir une identité océanienne partagée.

Le sociologue Louis Dumont soulignait que l’identité française repose sur la primauté des valeurs universalistes, reléguant nécessairement l’attachement communautaire à un niveau subordonné. Appliqué à la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, ce schéma oppose l’individualisme constitutionnel français à l’identité collective culturelle kanak6. Cette subordination oppose, elle ne concilie pas. Or, dans le contexte calédonien, ceux qui se reconnaissent comme Océaniens se trouvent devant une alternative : l’assimilation à l’identité française métropolitaine ou l’adhésion à un destin commun fondé sur une citoyenneté partagée. C’est dans la proximité de certaines valeurs avec celles portées par les Kanak, et dans leur appartenance assumée à l’Océanie, que ces Calédoniens d’origines diverses pourraient trouver les fondements de leur définition collective7. Cette seconde voie permettrait de concevoir un peuple calédonien, fondé sur l’égalité des identités avec la France, plutôt que sur sa subordination, et entretenant des liens de coopération issus de l’histoire partagée.

Respecter sa parole en Océanie

La parole a une portée particulière en Océanie, dans ces sociétés de l’oralité. Et cette valeur donnée à la parole est bien différente en Europe. « Un prince prudent ne peut ni ne doit tenir sa parole quand cela lui est préjudiciable et que les raisons qui l’ont fait promettre n’existent plus », disait Machiavel au chapitre XVIII du Prince.

Depuis Nainville-les-Roches (1983), où fut reconnue la « légitimité du peuple kanak » et son « droit à l’indépendance », dont la contrepartie était une « autodétermination ouverte aux autres ethnies dont la légitimité est reconnue par les représentants du peuple kanak », la parole de l’État oscille entre promesses et reculs. L’Etat français n’aura de cesse d’opposer aux Kanak la population européenne en ne cessant d’élargir le droit de vote8.

Le 7 janvier 1985, le ministre Edgard Pisani propose une formule « d’indépendance-association », invitant à dépasser l’opposition entre France et indépendance en instituant un lien constitutionnel et conventionnel stable garantissant droits et sécurité9. Un référendum d’autodétermination est alors annoncé, qui aurait conduit à la proclamation de l’indépendance le 1e janvier 1986. François Mitterrand soutient prudemment cette démarche lors de son déplacement à Nouméa le 18 janvier 1985, avant de revenir sur l’idée d’un scrutin préalable et d’en reporter l’échéance à 1987. L’indépendance-association ne verra jamais le jour.

Dans sa déclaration au 19ème comité des signataires de l’accord de Nouméa, le 10 octobre 2019 après le 1er referendum, le Premier ministre Édouard Philippe promettait : « Nous avons exclu que la troisième consultation puisse être organisée entre le milieu du mois de septembre 2021 et la fin du mois d’août 2022. Il nous est collectivement apparu qu’il était préférable de bien distinguer les échéances électorales nationales et celles propres à l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. » La consultation, boycottée, s’est tenue le 12 décembre 2021.

L’Accord de Nouméa de 1998 affirmait la « vocation à une complète émancipation », promesse interprétée par le FLNKS comme l’engagement d’ouvrir sur la pleine souveraineté à la fin de la période. Ce n’est pas ce qui va se passer. Le président de la République s’adressant aux Calédoniens à Nouméa le 26 juillet 2023 aura ces mots : « Nous avons acquis une chose, par trois reprises. Comme prévu, la Nouvelle-Calédonie a choisi de rester française. »

Après des mois d’échec du dialogue et une insurrection causant 14 morts dont 11 Kanak, la proposition centrale de l’État par le ministre d’État Valls, à Déva le 7 mai 2025, était « un Pacte de souveraineté dans une union avec la France. » Cette souveraineté s’exercerait selon un modèle « confédéral », c’est-à-dire une solution à deux États, fondée sur « l’interdépendance librement consentie. » Les Loyalistes refuseront, le président de la République sera alerté et la discussion reprendra à Bougival. Les paroles de Déva se sont envolées. L’avenir institutionnel est désormais suspendu au nouveau report envisagé des élections provinciales. Or aucune impossibilité juridique ne justifie ce report : la Cour de cassation (2023) comme le Conseil d’État (2023) ont confirmé la pérennité de l’article 77 de la Constitution, tout comme l’irréversibilité de l’Accord de Nouméa10. Réinterpréter ou abroger l’article 77 de la Constitution et subséquemment le gel du corps électoral, ce que le congrès de Versailles n’a pu lui-même faire, serait un coup d’Etat judiciaire.

Le report de mai 2024 à mai ou juin 2026 apparaît ainsi comme un prétexte permettant à l’État d’engager une révision constitutionnelle unilatérale visant à élargir le corps électoral.

Deux scénarios se dessinent encore : celui du FLNKS d’une indépendance multiculturelle assortie d’un traité d’interdépendance, à l’image d’autres États insulaires du Pacifique ; celui esquissé par le ministre Valls d’une confédération avec la République. À défaut d’un engagement de la République dans un processus de décolonisation construit avec le peuple kanak, c’est la légitimité même de l’identité française, se réclamant de l’universalisme, qui se trouvera fragilisée et susceptible d’être rejetée.

Dans une démocratie, les élections sont la voie naturelle de sortie de crise. Elles auraient l’immense mérite de relégitimer les élus et de donner le temps d’un mandat pour rediscuter de l’avenir. Il serait dangereux de jouer avec les prolongations de mandat et de priver la jeunesse kanak et les autres populations de leur seule voie d’expression démocratique. Pour l’Etat, s’il n’est plus temps de tenir sa parole, il lui faut au moins tenir les élections.

Mathias Chauchat

Mathias Chauchat est professeur à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, agrégé de droit de public, est spécialiste des régimes politiques du Pacifique, des territoires français et de la Nouvelle-Calédonie. Arrivé à la création de l’Université française du Pacifique au début des années 90, il en a accompagné tous les développements.

Notes

| ↑1 | Selon l’anthropologue Benoît Trépied, le nom Nouvelle-Calédonie n’est pas neutre. Le terme Kanaky-Nouvelle-Calédonie « marque la reconnaissance croisée du peuple kanak et des autres, communautés », Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie », Anacharsis éditions, Essais 2025, page 20. |

|---|---|

| ↑2 | Bensa Alban et Wittersheim Eric, La présence kanak, Odile Jacob, 1996. |

| ↑3 | Trépied Benoît, précité, p. 55. |

| ↑4 | Sand Christophe, Hécatombe océanienne. Histoire de la dépopulation du Pacifique et ses conséquences (XVIe-XXe siècle), Au vent des Îles, 2023. |

| ↑5 | Bensa Alban et Wittersheim Eric, 1996 précité. |

| ↑6 | Dumont Louis, Le laïc et les jacobins, repris dans Contreligne, février 2016. |

| ↑7 | Chauchat Louise et Mathias, Le sens du Oui, Kobo 2020. |

| ↑8 | Graff Stéphanie, anthropologue, Colonisation de peuplement et autochtonie : réflexions autour des questions d’autodétermination, de décolonisation et de droit de vote en Nouvelle-Calédonie, Mouvements n° 91, automne 2017. |

| ↑9 | Levallois Michel, De la Nouvelle-Calédonie à Kanaky, Vents d’ailleurs, 2018, p. 223. |

| ↑10 | La Cour de cassation l’a expliqué dans sa décision du 22 juin 2023, n° 23-60.092, rejetant les recours sur les inscriptions de résidents sur les listes électorales. Le Conseil d’État l’a confirmé dans son avis n° 407713 du 7 décembre 2023 relatif à la continuité des institutions en Nouvelle-Calédonie. La question prioritaire de constitutionnalité n°502716 du 24 juin 2025 posée par le Conseil d’État devant le Conseil constitutionnel ne pourrait avoir comme résultat que de confirmer la pérennité de l’article 77 de la Constitution, faute de modification constitutionnelle par les institutions de la République. |