À Venise, au cimetière de San Michele, le visiteur curieux, après s’être penché sur les tombes de ces étrangers illustres —Stravinsky, Diaghilev ou Ezra Pound, entre autres— dont le culte est entretenu dans la nécropole lagunaire, s’écartera des chemins battus et trouvera, éloignée de tout, parmi les plaques innombrables de Vénitiens anonymes que personne ne vient plus fleurir, une simple pierre gravée, scellée au sommet d’un colombarium sans charme ni pittoresque : « Frederick William Rolfe, 22 juillet 1860 – 25 octobre 1913. »

Né dans le quartier londonien ô combien prosaïque de Cheapside , Frederick Rolfe, connu sous le nom de Baron Corvo, titre qu’il s’était généreusement octroyé et qui lui servira de pseudonyme pendant près de quinze ans, était un petit bourgeois anglican converti au catholicisme, un prêtre raté, un peintre qui n’intéressait personne, un pionnier méconnu de la photographie, un apprenti gondolier, un polémiste sans pitié, et une figure assez notable du monde homosexuel de la fin-de-siècle. Romancier, il ne le devint qu’à contre-cœur ; et pourtant c’est bien à la littérature, et à elle seule, qu’il doit d’être passé à la postérité.

Venise sans retour

Les années 1908 à 1913, les dernières de son existence chaotique et pittoresque, Rolfe les passa à Venise, refusant obstinément de regagner l’Angleterre et connaissant une existence faite de brèves périodes de relative prospérité, et de plongées dans une pauvreté extrême. Il ne dut sa survie qu’à la charité d’hôteliers étonnamment patients ainsi qu’à sa capacité à se réfugier (malgré des nuits glaciales passées à errer sur la plage du Lido) dans des endroits a priori aussi inhospitaliers qu’un vieil esquif amarré dans la lagune. C’est pourtant dans ces conditions épouvantables qu’il trouva le moyen d’écrire son chef d’œuvre, Le désir et la poursuite du tout. Le manuscrit, qu’il sut protéger de toutes les intempéries, ne fut publié qu’en 1934, longtemps après sa mort (tant la colonie anglaise installée à Venise au début du siècle y était maltraitée, voire outrageusement diffamée). Pourtant, lorsque parut le livre, il fut reçu avec enthousiasme par les plus grands à l’instar de Graham Greene ou de W. H. Auden. Écrit à peu près au même moment que le célébrissime texte de Thomas Mann, Mort à Venise, auquel on l’a trop souvent comparé, le roman s’intéresse également au désir homosexuel (sans s’y limiter – loin de là) mais, bien que la santé de Rolfe ait été gravement altérée par sa vie si souvent misérable et qu’il se soit éteint sur les bords du Grand Canal, ce n’est pas un examen clinique de la maladie ou une musique funèbre célébrant la décrépitude ou la décadence, mais bien un hymne à la vie, qui exalte la beauté de la ville et de sa lagune et fait entendre les sonorités si poétiques du dialecte vénitien. Loin de la vision extérieure des voyageurs étrangers si nombreux et si fervents à la même époque, on y lit le récit de l’existence d’un homme qui a une connaissance intime d’un peuple et de sa langue, comme de l’univers si particulier des gondoliers.

Plus d’un siècle s’est écoulé depuis la disparition de Rolfe et rares sont ceux qui ont songé à célébrer ce centenaire. Rolfe lui-même en est pour partie responsable : n’était-il pas, après tout, un mythomane arborant entre autres un titre aristocratique de fantaisie ? La première biographie qu’ A. J. A. Symons lui a consacrée en 1934 a connu un succès fulgurant précisément parce qu’elle jouait de ces malentendus. The Quest for Corvo (A la recherche du baron Corvo) exagère jusqu’au baroque l’excentricité réelle ou supposée de Rolfe au détriment d’une analyse sérieuse de ses œuvres remarquablement inventives et souvent expérimentales. Frederick Rolfe l’écrivain est devenu la victime du Baron Corvo. Nombreux sont ceux qui ont mis leurs pas dans ceux de Symons, de Paul Morand (dans Venises) à Hugo Pratt. Et pourtant, qui a jamais songé à reprocher à Isidore Ducasse d’avoir ceint la couronne comtale de Lautréamont ?

Pourquoi alors s’attarder sur un écrivain apparemment mineur ? Rolfe posa la plume, son chef-d’œuvre achevé, en 1910, année que Virginia Woolf a rendue si célèbre en écrivant: « c’est, à quelques semaines près, en décembre 1910, que le caractère de l’homme a changé. » La romancière songe ici à la transition entre l’ère victorienne prolongée par le règne d’Edouard VII et une nouvelle période d’anxiété existentielle et esthétique, accompagnée d’une éclosion de formes révolutionnaires que l’histoire qualifie, en simplifiant parfois à l’extrême, de « modernistes ». Frederick Rolfe et son œuvre s’inscrivent dans ce temps si particulier, à la charnière de deux mondes. Il incarne au plus haut point ce basculement qui, au fond, constitue l’acte de naissance du XXème siècle.

L’oubli

Pourquoi reste-t-il donc à ce point méconnu ? Bien sûr la légende, souvent dénuée de fondement, bâtie autour du personnage et amplifiée par goût du sensationnalisme, a fait écran à son travail littéraire. Force est aussi de constater que ses livres ont longtemps été difficiles à trouver. Souvent publiés de manière posthume (et donc coupés du contexte qui les avait vu éclore), de surcroit dans de petits tirages, il fallait être singulièrement persévérant pour se les procurer. En outre, le catholicisme de Rolfe et la publication de ses premiers récits dans The Yellow Book, la grande revue cofondée par Aubrey Beardsley qui est devenue l’emblème de la vie esthétique en Grande-Bretagne dans les années 1890, ont conduit les critiques à le situer hâtivement et presque exclusivement dans le contexte de la Décadence fin-de-siècle. Même un moderniste comme D.H. Lawrence, qui sut discerner l’originalité de Rolfe dans les quelques écrits disponibles avant sa propre mort, en 1930, n’échappe pas à ce travers lorsqu’il écrit que « de tous les serpents des années 90, Rolfe était assurément le plus venimeux. »

Comme pour compliquer encore la tâche de ses lecteurs, Rolfe a produit des œuvres extrêmement différentes les unes des autres et inégales en qualité. Si Hubert’s Arthur offre un exemple de mauvais goût absolu, À son image1 enchante, à l’instar des contes d’Oscar Wilde, avec des « récits italiens » typiques de la décadence anglaise. Rolfe ne connut véritablement le succès de son vivant qu’en 1904 avec Hadrien VII. Encore considérait-il ce dernier comme « un roman sentimental réellement vulgaire » et le traitait-il avec mépris comme une œuvre écrite dans le seul but d’échapper à la misère (comment ne pas songer ici à ce que Faulkner nous dit de Sanctuaire ?). Dans Hadrien VII, le personnage de George Arthur Rose, double romanesque de Rolfe, est un prêtre raté qui se retrouve élevé, par le plus extraordinaire concours de circonstances, au souverain pontificat. Le caractère spectaculaire de cette œuvre, magnifiée par la très belle adaptation théâtrale de Peter Luke créée à Londres en 1967 et reprise à Paris en 1970 avec Claude Rich dans le rôle principal, a beaucoup contribué à l’image d’un Rolfe délirant qui aurait trouvé dans ses fictions une compensation à ses ambitions déçues.

Rolfe, l’étudiant en théologie jeté à la porte des séminaires qu’il avait fugitivement fréquentés, serait ainsi une sorte d’« homme qui voulait être pape. » Don Renato, sans doute son texte le plus avant-gardiste, a connu un sort typique de la mauvaise étoile littéraire de Rolfe : le roman, imprimé en 1909, vit son éditeur faire faillite avant la diffusion de l’ouvrage lequel ne fut véritablement accessible qu’en 1963 avec un retirage de l’édition originale. Or le lecteur contemporain découvre un roman historique dont la langue mélange avec une virtuosité éblouissante l’anglais, l’italien, le latin et le grec : comment ne pas songer aux expérimentations langagières plus tardives et infiniment plus développées conduites par James Joyce ? De même, les Reviews of Unwritten Books qui incluent une histoire des États-Unis par Tacite, un dialogue de Platon sur la musique de Wagner ou les commentaires de Machiavel sur la guerre des Boers, dégagent un parfum assurément borgésien. L’Argentin ne proclame-t-il pas sa préférence pour les livres « non-écrits », ces livres « possibles » que Rolfe a su arracher aux limbes ?

Le désir et la poursuite du tout, son dernier roman, a été sciemment conçu comme le point culminant de toute son œuvre. Cette histoire d’amour vénitienne, d’une beauté extraordinaire, rapproche Nicholas Crabbe (un nouvel alter ego de Rolfe) et Zilda une jeune fille sauvée des décombres d’une ferme ravagée par le tremblement de terre de 1908. Zilda partage la vie du protagoniste sur son bateau déguisée en jeune marin, Zildo. Au-delà de l’expression évidente d’un désir homo-érotique que Rolfe n’avait jamais osé exprimer avec autant d’évidence, il convient de lire dans cette métamorphose développant la figure de l’androgyne une forme transcendantale de désir. Le titre du livre, qui reprend mot pour mot la définition que Platon donne de l’amour dans Le Banquet, a quasi systématiquement été négligé par des critiques plus occupés à chercher les « clés » de ce roman scandaleux dépeignant la crème de la Venise édouardienne sous un jour qui n’a rien de reluisant. Le « tout » en question est une fusion idéale d’amour humain et d’amour divin, autant qu’une synthèse des identités et projections littéraires diverses que le romancier a successivement adoptées dans ses œuvres précédentes comme dans ses vies antérieures de séminariste, de photographe ou de peintre. Chacune des publications de Rolfe, y compris ses mauvais poèmes de jeunesse et son histoire apologétique de la famille Borgia, représente un défi artistique nourri par un esprit permanent d’invention et nécessitant la création de nouvelles « personae » dotées chacune d’un langage sur mesure. A l’instar de ce qu’Eliot écrit sur Joyce : « Il est doté de voix multiples mais on ne trouve pas chez lui un style unique, immédiatement reconnaissable. » Ce sont ces voix innombrables comme son refus de s’enfermer dans une stylistique homogène et répétitive qui font de Frederick W. Rolfe un des plus grands précurseurs du modernisme.

Injustice et anecdotes

Le processus au terme duquel l’image de l’excentrique a éclipsé la fortune posthume de l’écrivain est donc d’autant plus injuste et frustrant. Il n’en est pas moins explicable : A. J. A. Symons, son premier biographe, était à l’instar de Rolfe un écrivain qui se définissait lui-même comme « expérimental », allant jusqu’à donner pour sous-titre à son ouvrage « an experiment in biography ». Dans le plus pur style de Corvo, Symons a glissé dans le récit de cette vie qu’il a en grande partie réinventée ses propres secrets, ses propres fantasmes à l’époque inavouables. A. S. Byatt a très finement remarqué (et ce n’est pas un mince compliment venant d’un auteur aussi considérable) à propos de À la recherche du baron Corvo, que cette biographie lui « en a beaucoup appris sur la manière de construire des romans. » Symons était d’ailleurs lui-même un personnage aux personnalités nombreuses et complexes, tantôt arborant un masque de respectabilité inattaquable, tantôt se délectant à jouer les voyous. Il se flattait d’ailleurs —et ce n’était, pour une fois, que la stricte vérité— d’être capable, dans une même journée, de déjeuner avec un meurtrier ou un escroc et de dîner avec les plus dignes représentants de la bonne société britannique comme Sir Shane Leslie, cousin germain de Winston Churchill.

C’est donc au parti pris de A. J. A. Symons, et à son talent, que l’existence de Rolfe doit d’être devenue une source d’anecdotes au mieux pittoresques, parfois franchement scandaleuses, au pire purement fantaisistes. Lorsqu’au début de sa biographie Symons évoque la correspondance publiée sous le titre de Lettres de Venise, lesquelles contiennent des descriptions explicites de rencontres homosexuelles, il se complaît dans un sensationnisme hyperbolique, transformant la vie vénitienne de Rolfe en « une existence auprès de laquelle celle de Néron était innocente, louable et ennuyeuse. » Plusieurs autres commentateurs se sont attachés à ajouter leur propre couche de spéculations plus ou moins salaces et plus ou moins fondées, usant et abusant d’oxymores pour définir un Rolfe transformé en un être purement imaginaire, tourmenté par une schizophrénie qui aurait alternativement fait de lui un « saint ou un pécheur », « un écrivain ou un fou littéraire. » Le tout accompagné de références plus complaisantes qu’exactes à des formes variées de psychopathologies dont le malheureux n’était nullement atteint.

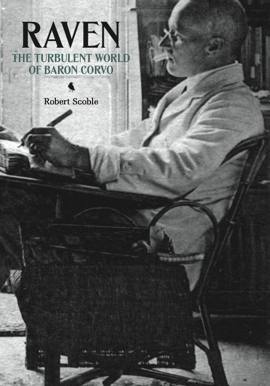

Dans les années soixante-dix, deux biographies aussi bien documentées que déplorablement écrites ne sont pas parvenues à rétablir un semblant de vérité dans l’esprit d’un public cultivé, au demeurant attaché aux légendes qu’on lui avait contées. Le véritable travail de démythologisation de Rolfe a été entrepris par Cecil Woolf (neveu par alliance de Virginia Woolf) qui, après avoir découvert l’édition Penguin de la biographie de Symons alors qu’il était en service actif en Italie en 1945, a consacré sa vie à l’édition de tous ces textes —si longtemps inaccessibles— qui ont fini par établir Rolfe comme une personnalité littéraire de premier plan. Les préfaces de Woolf et le recueil d’études qu’il a publié sous le titre parlant de New Quests for Corvo représentent la première approche érudite de Rolfe en tant qu’écrivain. Tout récemment, en 2013, l’étude précieuse de Robert Scoble, Raven : The Turbulent World of Baron Corvo (inédite en français à ce jour), a mis en lumière des facettes très humaines et touchantes de la personnalité de Rolfe —ses compétences et sa popularité en tant que maître d’école ou les relations affectueuses qu’il ne cessa d’entretenir avec sa famille. Ce processus de réexamen de la vie de Rolfe fait litière de cette imagerie caricaturale qui a transformé le Baron Corvo en une version clochardisée du Baron de Charlus pour enfin permettre de se concentrer sur sa seule dimension littéraire.

Pourtant, le lien complexe entre réalité et fiction demeure une étape cruciale pour la compréhension de cette œuvre. Car ce qui semble relever de l’autobiographie peut parfois se révéler contaminé par la fiction, alors que ce qui apparaît comme de l’affabulation outrancière peut contenir un fondement de réalité surprenant. Prenons, par exemple, ces quelque vingt-cinq Lettres de Venise que Symons a décrites comme des monuments de dépravation et qui, depuis leur publication en volume en 1966 et 1974, sont devenues des objets de collection recherchés par les amateurs (voir Baron Corvo, Lettres de Venise. Traduction et préface de Michel Bulteau, Editions du Rocher, 1990). Elles étaient adressées à Charles Masson-Fox, un riche homosexuel croisé à Venise, auquel Rolfe écrivait dans l’espoir de le voir entreprendre un nouveau voyage au cours duquel il comptait bien pouvoir lui soutirer quelques centaines de lires : le contenu des lettres était conçu dans le but exclusif de charmer et d’émoustiller leur destinataire. Or, quiconque connaît la réalité des cinq années vénitiennes, se heurte à une évidence : notre écrivain mi-gondolier, mi-vagabond n’a jamais, ne fût-ce que de manière furtive, été matériellement en mesure de se vautrer dans la vie de plaisir qu’il décrit si complaisamment. Rolfe l’épistolier ment sans le moindre scrupule, alors que l’auteur de Le désir et la poursuite du tout parle vrai et s’interdit la moindre entorse à la vérité. L’exemple le plus spectaculaire de ce va-et-vient déconcertant et littérairement si fécond est l’épisode le plus osé des Lettres qui se déroule dans une auberge de Burano: Rolfe s’y peint en fougueux amant argenté et protecteur alors que nous savons qu’à l’époque sa pauvreté était telle et sa santé si chancelante qu’il était dans l’incapacité de payer cette excursion lagunaire ou de faire preuve d’une telle ardeur sexuelle. Interrogé bien des années après par Cecil Woolf, un gondolier qui, dans son adolescence, avait connu Rolfe, se souvenait surtout d’un marin amateur de talent, d’une sorte de maître d’école bienveillant, sans évoquer de quelque manière que ce fût un débauché sans retenue ou moins encore un corrupteur de la jeunesse.

Un débauché qui était chaste

Ce n’est sûrement pas un hasard si Rolfe adressa des versions préliminaires de ses lettres à un poète uranien aujourd’hui bien oublié, John Gambril Nicholson, pour s’enquérir de la vraisemblance des épisodes érotiques. Rolfe ne fit jamais mystère de son goût pour les adolescents, mais il ne manque pas de rappeler qu’il ne se sentait pas, à Venise, délié du vœu de chasteté prononcé plus de vingt ans auparavant alors qu’il espérait encore devenir prêtre. Les Lettres de Venise représentent un mélange intriguant de réel et d’imaginaire qui témoigne bien davantage du talent littéraire de leur auteur que de ses improbables prouesses sexuelles.

Débauché, Rolfe ne l’était donc pas et on le regrette, tant il aurait fait bonne figure en pendant anglais d’André Gide arpentant les ruelles de Venise à la recherche de gitons. Par contre, il était indéniablement querelleur et égoïste, et reste le maître du « noble art de se faire des ennemis » (pour reprendre le titre de l’ouvrage de Whistler). Cela ne nous autorise cependant nullement à mettre, comme beaucoup l’on fait, toutes ces mésaventures sur le compte de sa « personnalité paranoïaque. » Sous un voile romanesque très ténu, Hadrien VII et Le Désir et la poursuite du tout détaillent les persécutions que le romancier eut à subir, particulièrement de la part des prêtres et des prélats de l’église à laquelle il s’était converti et qu’il désirait servir. Ces romans punissent ces persécuteurs supposés en déversant sur leurs doubles romanesques des torrents d’invectives exubérantes et inédites. Une telle revanche littéraire a toujours été considérée comme un signe du complexe de persécution de Rolfe, assorti de fantasmes de vengeance. Pourtant, comme Joseph Heller l’écrivit dans Catch-22, « ce n’est pas parce que vous êtes paranoïaque, qu’on ne vous veut pas du mal.»

Dans l’Angleterre du XIXème siècle, la vie d’un converti au catholicisme était loin d’être facile. Suspect aux yeux de ses anciens coreligionnaires protestants, celui-ci était souvent évalué par la hiérarchie de sa nouvelle église purement à l’aune de son utilité à la cause. Même un mécène aussi puissant que le richissime Marquis de Bute se plaignit au Cardinal Vaughan des demandes d’argent brutales, à la limite du chantage, faites par le clergé qui traitait les donateurs « comme s’ils étaient plus insensibles que des bêtes sauvages. » Lorsque Rolfe écrivait : « qu’est-ce que la torture des bêtes sauvages comparée au tourment infligé à des Catholiques par des Catholiques ? » (Lettre à James Walsh, 1903), il n’inventait rien. Ne croirait-on pas lire le cri de douleur poussé par Léon Bloy : « les tortures que peuvent infliger les bêtes féroces ne sont rien à côté de celles que les catholiques infligent aux autres catholiques »? Le célèbre portrait du Cardinal Manning brossé par Lytton Strachey dans Eminent Victorians s’attarde de manière amusante sur les aspects ambitieux, carriéristes et sournois de la personnalité du prélat, et particulièrement sur la rivalité qui l’opposait à John Henry Newman. Comme le dit le Chambellan du Pape, Talbot, en écrivant à Manning auquel il était dévoué corps et âme: « Être un Catholique romain pour un Anglais est un effort. Le docteur Newman est plus anglais que les Anglais. Son esprit doit donc être anéanti. »

En dépit de son nom de plume italien et de sa mort à Venise, Rolfe demeure lui aussi un Catholique typiquement anglais. Il est plus que probable que si ses excentricités et son rejet de la discipline lui valurent d’inévitables déboires au long de ses mois passés au séminaire, il fut traité bien souvent, et sans justification aucune, avec un mélange d’incompréhension totale et de mépris absolu. Ce fut d’ailleurs, en 1899 en Ecosse, une campagne de presse aussi mensongère que violente, menée par des âmes aussi catholiques que peu charitables, qui détruisit ses ultimes espoirs d’être un jour ordonné prêtre.

Dernière nouvelle

Frederick Rolfe dit la vérité, ou du moins, sa vérité. En tout cas, il ne ment pas. Sa dernière nouvelle, publiée peu de temps avant sa mort « Un ossuaire dans la Lagune Nord» (disponible en français dans le numéro 61 de la revue Digraphe) en fournit un exemple spectaculaire. Le texte offre la vision fantastique, presque gothique, d’un cimetière débordant de cadavres quelque part au large de l’île de Torcello, un enclos sinistre défendu par une masse grouillante de serpents. Les auteurs de ces lignes peuvent témoigner de l’incompréhension moqueuse ou condescendante à laquelle ils se heurtèrent en 1989 lorsqu’ils cherchèrent à louer un bateau pour tenter de retrouver l’île en question. Nos amis Vénitiens, goguenards, n’avaient jamais entendu parler d’un tel ossuaire. Après, comme de juste, de nombreuses péripéties – un moteur qui cale, des canaux envasés, et les inévitables derniers mètres parcourus à pied dans une eau nauséabonde qui montait jusqu’à la taille -, nous avons bel et bien fini par atteindre le cimetière oublié et en ruines de San Ariano, protégé par une masse impénétrable de végétation luxuriante. Des os blanchis étaient éparpillés sur le rivage, poussés à la surface par l’action combinée de la pluie et des marées. Comme Rolfe, nous ne sommes pas allés plus loin, repoussés par d’innombrables couleuvres.

On ne répétera jamais assez que Rolfe n’était ni le monstre immoral de la légende, ni le décadent que peignent les histoires approximatives de la littérature, ni un nostalgique occupé dans une tour d’ivoire gothique à ressasser son regret d’un Moyen-Âge évanoui. En matière de religion, Rolfe avait les yeux tournés vers l’avenir et n’avait que mépris pour le catholicisme esthétisant de la fin du XIXème siècle ou pour le « High Anglicanism » des années 1890 dont les adeptes se pâmaient voluptueusement dans les nuages d’encens. Rien ne le bouleversait davantage que la simplicité, lui qui avait adopté pour devise « nudus nudum Christum sequens ». Dans le roman éponyme, Hadrien VII vend les trésors du Vatican, y compris les habits pontificaux, pour apaiser les souffrances des pauvres, et proclame que l’Eglise ne sert pas davantage Dieu que ses créatures « en accumulant de précieux colifichets dans de belles armoires. » L’insistance de Rolfe sur l’accessibilité et la simplicité du message évangélique annonce indubitablement les réformes de Vatican II. Jean XXIII et le pape François ont-ils été des lecteurs de Rolfe ? Rien n’interdit d’en rêver.

Si Rolfe fut ainsi un moderniste en matière de religion, il le fut également en littérature. Le Désir et la poursuite du tout nous fait échapper aux brumes et miasmes de cette littérature « vénitienne » qui polluait l’Europe littéraire d’avant 1914, tout en révélant un sens aigu du caractère tragique de l’histoire. À l’instar d’autres modernistes plus célèbres, Rolfe fit face au chaos du monde dans lequel il vivait, et comme eux, souvent de manière plus originale, il chercha à intégrer ce chaos dans un nouveau schéma porteur de sens. C’est pour cette raison que ses œuvres sont organisées en structures cycliques – la Renaissance, le monde moderne, la suite des romans dont Nicholas Crabbe est le héros – autant d’étapes qui cherchent non pas à se recroqueviller dans la nostalgie du passé, mais à l’intégrer dans une version inédite d’un phénomène que par la suite les critiques ont baptisé « le livre comme monde. »

Joyce, Svevo

A peu près au même moment où Rolfe achevait son magnum opus à Venise, plus au nord le long de la côte, à Trieste (autrichienne à l’époque), James Joyce et Italo Svevo posaient les fondements de la révolution littéraire qui allait exploser sur la scène après la première guerre mondiale et transformer pour toujours la notion même d’écriture romanesque. Certes, il serait absurde de présenter Rolfe comme une sorte de parent pauvre de Joyce. Pourtant, il est frappant de constater à quel point ces deux hommes, qui ne se rencontrèrent jamais, et ne purent lire leurs œuvres respectives, partagèrent des préoccupations communes presque simultanément. Leurs premiers livres furent publiés par le même éditeur, Grant Richards. Ils utilisèrent tous les deux le catholicisme comme un moyen d’imposer un certain ordre au chaos de la réalité, Joyce en tant qu’intellectuel post-thomiste devenu athée et Rolfe en tant que franciscain autodidacte, authentiquement préoccupé, lui, par le salut. Pourtant au-delà de ces coïncidences fortuites, on trouve une similitude frappante dans les concepts qu’ils développent et le vocabulaire même qu’ils choisissent pour les exprimer.

Personne ne peut lire l’adresse au lecteur sur laquelle s’ouvre Le Désir et la poursuite du tout : « Avez-vous déjà, ô très affable lecteur, disséqué un crabe ? », sans penser à la déclaration de Joyce dans Stephen Hero : « L’esprit moderne est un esprit de vivisection. La vivisection elle-même est le procédé le plus moderne qu’on puisse concevoir. » Ce que l’on considère communément comme la métaphore de la première méthode esthétique de Joyce est également une invitation à trancher la membrane d’anecdotes biographiques entourant l’œuvre de Rolfe, et à explorer inlassablement la délicate « ramification en réseau » (selon ses propres termes) de thèmes, de voix, de références, de renvois à ses œuvres passées et de digressions calculées qui constitue le cœur même de Le Désir et la poursuite du tout.

Ce roman est une sorte de rêve pour un critique littéraire moderne puisque c’est l’un des rares qui – albo corvo rarior – commencent par ces mots: « Le texte… » Pourquoi dès lors ne pas le considérer comme tel et le lire ?

Jeremy Stubbs et François Vergne-Clary.

Traduction française d’Emmanuelle Butaud-Stubbs.

In memoriam Christian-Marc Bosséno

A lire aussi

Œuvres principales de Frederick Rolfe (Baron Corvo) traduites en français :

Don Tarquinio (Gallimard, collection « L’Imaginaire »)

Hadrien VII (La Table Ronde)

Le Désir et la poursuite du tout (Gallimard)

Les Borgia (Jean-Cyrille Godefroy)

Lettres de Venise (Le Rocher)

À son image (Le Rocher)

Textes critiques et biographiques :

A. J. A. Symons, A la recherche du Baron Corvo (Gallimard)

Digraphe. numéro spécial Corvo (n°61). Sous la direction de Michel Bulteau et François Vergne (Mercure de France)

Michel Bulteau, Baron Corvo. L’Exilé de Venise (Le Rocher)

A lire aussi : Michel et le baron Houellebecq

Notes

| ↑1 | Magnifiquement traduit et présenté aux Éditions du Rocher par Claudine Jardin et Vincent Giroud. |

|---|