Quand j’étais enfant, je ne connaissais pas les eaux minérales gazeuses. Mais on buvait néanmoins à la maison de l’eau gazeuse, qu’on obtenait en ajoutant à l’eau du robinet une poudre blanche, nommée « O’ Bulle », dans des bouteilles à bouchon mécanique à joint en caoutchouc. Ce n’était pas très bon, mais c’était meilleur que l’eau ordinaire du robinet, que l’on appelait « l’eau dinaire ». C’est ainsi que je fus mis en contact aquatique avec le concept d’ordinarité.

Pendant longtemps, je crus les choses ordinaires plus méprisables que les extraordinaires. Je n’aurais jamais lu Poe s’il avait écrit des Histoires ordinaires, Jules Verne si ses livres s’étaient appelés Voyages ordinaires, Stevenson s’il avait écrit Le cas banal du Dr Jekyll et de Mr Hyde, le livre de Selma Lagerlof s’il s’était appelé Le voyage ordinaire de Nils Holgersson, Toppfer s’il avait écrit Voyages en ligne droite. Antoine Doinel -Jean-Pierre-Léaud- dans Baisers volés aurait-il pu répéter, parlant du personnage joué par Delphine Seyrig « Fabienne Tabard est une femme ordinaire » ? On n’aurait pas admiré dans l’Antiquité les Sept merveilles du monde et autres mirabilia, lu Le livre des merveilles de Marco Polo, on n’aurait pas constitué des cabinets de curiosités à la fin du XVIIème siècle, s’il n’avait pas été vrai, comme le dit Montaigne , que « Nous admirons et poisons mieux les choses estrangères que les ordinaires ».

Mais après avoir méprisé l’eau « dinaire », j’appris que le Bourgogne Grand Ordinaire était un vin noble, et après avoir naïvement cru que les professeurs extraordinaires étaient plus respectables que les professeurs ordinaires, j’appris que c’était l’inverse qui était le cas. Alors que j’aimais jadis tant les surréalistes et me pâmais avec Breton devant les haricots sauteurs, j’appris à prendre le point de vue de Caillois qui demandait qu’on ouvrît le haricot, à prendre avec Ponge le parti pris des choses, avec Queneau à pratiquer les banlieues et à aimer le très hégelien Dimanche de la vie « qui nivelle tout et éloigne tout ce qui est mauvais » et peint des gens ordinaires vivant des vies ordinaires, et à Lautréamont préférai désormais Malherbe et son conseil de suivre en tout dans la langue l’usage des gens du commun et des crocheteurs du Port-au-Foin. Dans La pensée du roman1, Thomas Pavel montre comment le roman est passé de l’âge de l’idéal transcendant des chevaliers et des héros à celui de l’intériorisation de l’idéal au XVIIIème puis à sa naturalisation au XIXème pour aboutir à une forme de détachement avec des êtres banals, des anti-héros sans intériorité, comme l’homme sans qualités de Musil , les êtres plats de Beckett, le K. absent de Kafka, le Bloom nul de Joyce, le Babbitt satisfait de Lewis, le Saladin de Duhamel, le Meursault indifférent de Camus, et tous les personnages évanescents des romans contemporains, comme le Monsieur de Jean Philippe Toussaint ou les héros en fuite de Echenoz.

La peinture devient de plus en plus, de la pissotière de Duchamp aux pompes à essence d’Edward Hopper ou aux boîtes de soupe Campbell de Warhol, ce que Arthur Danto a appelé « la transfiguration du banal »2. Le kitsch, la fascination de la culture populaire, du rock et de la vie des masses ont remplacé les références au Beau du Grand Art, qui lui-même s’encanaille et flirte avec le moche et le quelconque. Nul art plus que le cinéma hollywoodien n’a mis en scène des hommes et des femmes ordinaires pris dans des histoires ordinaires. Bref il semble que partout l’ordinaire, le quotidien, le banal, aient détrôné l’extraordinaire. C’est pourquoi là où nos arrière-grands parents de la génération de 14 disaient d’une épithète tombée en désuétude : « C’est épatant ! », nous ne faisons plus qu’une moue blasée. Plus rien ne nous épate, à part les photos de plage de nos friends sur Facebook, que la planète entière peut voir aussi et qui donc n’ont rien d’épatant.

Une notion anguille

L’ordinaire, le quotidien, le banal, sont pourtant des notions glissantes. Quand des choses banales ou ordinaires ont lieu, on ne les remarque pas, justement parce qu’elles sont ordinaires. Mais dès qu’on attire l’attention sur elles, elles cessent d’être ordinaires, comme les boîtes de Campbell qui se trouvent soudain transfigurées ou les objets communs brusquement transformés en ready made. Les mots n’ont un sens ordinaire que quand on nous le fait remarquer. Va-t-on devoir dire que l’ordinaire n’existe que quand l’appelle ainsi ? C’est aussi une notion très contextuelle et relative : ce qui est ordinaire dans une circonstance donnée et pour un individu donné n’est pas ordinaire pour un autre.

Jorge Semprun raconte qu’un jour dans son camp de concentration un de ses camarades de misère s’est exclamé : « Quel beau dimanche de printemps !». « Ordinaire » est presque un terme indexical, comme « ici » ou « maintenant », qui n’ont de référence que quand on précise les paramètres spatiaux ou temporels. C’est surtout un terme subjectif, qui renvoie à un vécu et à la manière dont on l’évalue. Quelquefois l’ordinaire nous semble plat et fade, comme dit Jules Laforgue :

« Ah que la vie est quotidienne !

Et du plus loin qu’on se souvienne

Comme on est piètre et sans génie »

alors qu’à d’autres moments il nous semble extraordinaire et fascinant, comme le savon ou l’huître de Ponge. Alors, est-il possible de le fixer de manière un peu plus objective ?

Oui, à condition de le désubjectiviser et de le désindexicaliser. C’est ce qui se produit en philosophie et en sociologie. Il y a en philosophie une tradition, celle de la philosophie du sens commun, qui désigne par ce terme la manière commune, ordinaire, dont nous pensons. On dit souvent que le sens commun est la pensée naïve, préscientifique, celle qui nous fait croire que le Soleil tourne autour de la Terre ou que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Mais il y a sens commun et sens commun. Le sens commun de l’homme de la rue n’est pas le même que celui du philosophe. Aristote, nous dit-on, incarnait la pensée du sens commun, mais sa pensée était passablement plus sophistiquée que celle du Grec ordinaire du temps d’Alexandre ! L’usage que les philosophes font de la notion est très variable. Montaigne se revendiquait du sens commun et de la coutume pour prodiguer sa sagesse sceptique. Descartes au contraire critique le sens commun en vue de sortir du doute sceptique et parvenir à la certitude. Le sens commun n’est pas la même chose que le bon sens, car le second est supposé nous éclairer de sa « lumière naturelle » alors que le premier patauge encore dans ses confusions et préjugés. Locke entendit faire un inventaire de nos idées les plus communes dans son Essai sur l’entendement humain. La vraie philosophie du sens commun est en fait une réaction à la fois au scepticisme de Hume et à celui qu’on prêtait à Descartes et à Locke: si nous connaissons uniquement nos idées, comment pouvons-nous connaître les choses et le monde ? Le français Claude Buffier, l’écossais Thomas Reid, puis au vingtième siècle l’anglais G. E Moore sont les grands représentants de cette école3. Pour prouver l’existence du monde extérieur, Moore se contentait de lever une main, puis l’autre, et de conclure : il y a au moins deux objets dans le monde, donc le monde existe. Le sens commun est d’une désarmante simplicité.

On a souvent dit que la « philosophie du langage ordinaire », qui connut son apogée à Oxford dans les années 1950, était un prolongement de la philosophie du sens commun. L’un de ses thèmes principaux est qu’il faut ramener la philosophie au sens usuel des mots, qu’elle a oublié, et qu’une description précise de l’usage linguistique et grammatical peut tenir lieu de philosophie. Comme le montrent Wittgenstein et Austin, une attention au sens ordinaire et à la grammaire de nos concepts les plus usuels tient lieu de critique philosophique. Est-ce à dire que le sens commun a toujours raison, comme le pensaient les philosophes du sens commun? Pas vraiment, car le sens commun n’est pas le fondement des jugements exprimés par le langage. Il est là, simplement, comme nos formes de vie. Il n’y a pas besoin de creuser plus loin. La philosophie devient purement descriptive, une sorte d’anthropologie. Cela ne devrait pas être fait pour déplaire aux sociologues, qui reprochent précisément aux philosophes de ne pas s’intéresser assez au quotidien.

C’est pourtant en un sens assez différent que les sociologues se sont mis à parler de la vie « quotidienne ». Les uns, comme Alfred Schütz, ont voulu compléter la sociologie de Max Weber, axée sur l’idée qu’on doit chercher à comprendre les acteurs sociaux, avec des notions empruntées à la phénoménologie, comme celle de « monde de la vie » (Lebenswelt), c’est-à-dire de monde commun, partagé, ou au pragmatisme américain avec sa conception d’une communauté humaine et sociale. D’autres, comme Henri Lefèbvre, venus du marxisme, entendaient produire une « critique de la vie quotidienne ». Mais ce sont surtout des sociologues comme Georg Simmel , puis Erwin Goffman qui ont pris pour objet d’étude les pratiques les plus usuelles de la vie sociale, les mille relations fugaces qui se jouent entre les gens dans les grandes villes, dans des contextes microscopiques – comme écrire des lettres, marcher dans la rue – de manière à faire le portrait de l’homme moyen. Cette sociologie est plus descriptive qu’explicatrice, et elle se veut attentive à l’aspect « micro » plutôt que « macro » de la vie sociale : on s’intéresse à ce qui se passe dans un atelier, dans une famille, aux manières de table, aux vêtements, aux seins nus sur les plages, aux modes, bref pour ainsi dire à tout ce qui relève des mœurs du quotidien. Mais à ce domaine micro appartiennent tout autant la vie des petites gens et des humbles que celle des familles bourgeoises qui font des rallyes pour marier leurs enfants ou des people qui se prélassent sur des yachts.

Nous ne sommes pourtant pas plus avancés. Artistes, philosophes, sociologues s’entendent tous sur le fait que l’ordinaire est leur objet. Mais ils l’interprètent très différemment, et à des fins différentes. L’ordinaire, c’est un peu comme le Dasein selon Heidegger : il y en a beaucoup autour de nous, mais on ne sait pas trop ce que c’est, à part le fait qu’il est là.

Enfin Cavell vint

C’est le philosophe Stanley Cavell qui, au vingtième siècle, a fait le plus pour faire de l’ordinaire une sorte de catégorie philosophique à part entière et a construit autour d’elle toute une philosophie. Cavell part de Wittgenstein : il n’y pas à expliquer, tout est là, devant nous, étalé, il nous suffit de le voir.

C’était déjà un thème de la phénoménologie heideggerienne : le rôle de la philosophie n’est pas de découvrir ce qui est caché, mais de rendre visible ce qui est déjà visible. Le proche par là nous devient lointain, bizarre, alors même qu’il est là, disposé dans notre langage, dans nos pratiques les plus quotidiennes.

Cavell suit et explicite Wittgenstein sur le scepticisme : il ne s’agit pas tant de prouver, que le sceptique a tort et que nous savons beaucoup de choses, mais de montrer que sa question « Que sais-je ? » n’a pas de sens et qu’elle ne peut pas recevoir de réponse rationnelle ou profonde. Le maître mot est : « quiétisme ». Ne pas poser de questions théoriques ou métaphysiques. Laisser, comme pour les crêpes, reposer la pâte de l’ordinaire. Il n’y a pas de fondement, ni pour la connaissance, ni pour l’être, ni pour nos valeurs. Elles font simplement partie de notre forme de vie, de notre culture.

Nul mieux que l’écrivain, le dramaturge, le cinéaste, ne peut exprimer l’ordinaire qui est la texture même des choses. C’est pourquoi la philosophie de Cavell prend la forme d’une herméneutique de la culture, et surtout du cinéma. Dans des livres plaisants et brillants, comme celui qu’il a écrit sur les comédies hollywoodiennes de divorce et de remariage, A la recherche du bonheur, il soutient que ces films montrent comment des couples désunis renouent conversation, et comment la femme revendique son égalité et la conquiert, métaphores de la démocratie américaine et du souci de devenir meilleurs et de retrouver ce qu’ils ont en commun. Le commun c’est à la fois la quiétude rassurante du quotidien, et son « inquiétante étrangeté » qui peut tourner à la tragédie. L’aventure est au coin de la rue. Le cinéma, le théâtre shakespearien , la littérature sont autant d’occasions pour Cavell de retrouver les thèmes du scepticisme, de la tragédie , de la reconnaissance, de la psychanalyse. Le grand héros de Cavell est le philosophe transcendantaliste Ralph Waldo Emerson, le premier penseur de l’ordinaire :

« Je ne demande pas le grand, le lointain, le romanesque ; ni ce qui se fait en Italie ou en Arabie ; ni ce qu’est l’art grec, ni la poésie des ménestrels provençaux ; j’embrasse le commun, j’explore le familier, le bas, et suis assis à leurs pieds. Donnez-moi l’intuition d’aujourd’hui, et vous aurez les mondes antiques et à venir ».

Ces thèmes ne convaincront que ceux à qui la solution wittgensteinienne au problème du scepticisme paraît aller de soi. Mais va-t-elle de soi ? Est-il vrai que l’on ne puisse pas prouver que le sceptique a tort de soutenir que nous ne savons rien ? Sur quelle notion de savoir repose le défi sceptique ? Peut-on dire, par exemple, que le simple fait que les autres nous parlent, que nous entendons leur voix et les comprenons dissipe le scepticisme au sujet de l’existence d’autres esprits ? La stratégie quiétiste consiste essentiellement à refuser de poser la question sceptique. Et en effet dans la vie courante, elle ne se pose pas sous la forme métaphysique dont la posent les philosophes. Mais c’est au prix d’un déni pur et simple du problème du scepticisme pour le transformer en un scepticisme vécu : la séparation d’un couple, la tragique obstination de Lear ou d’Othello sont autant, pour Cavell, de crises sceptiques et tragiques. Mais une séparation ou une crise ne sont que des métaphores du scepticisme. L’interprétation existentialiste de Cavell, qui voit dans le scepticisme une tentative désespérée pour transformer la finitude de notre être-là en une question théorique, ne vaut que si l’on accepte sa propre métaphysique, même si celle-ci ne se donne pas comme telle.

L’ordinaire éthique et politique

Comme le dit très bien Sandra Laugier (2008), la principale interprète de Stanley Cavell en France, l’ordinaire n’est pas un concept, mais un thème. Il n’est pas, ajoute-t-elle, le commun non plus, « ne serait-ce que parce que nous ne savons pas plus ce qui nous est commun que ce qui nous est ordinaire. » « Il n’est pas non plus déterminé par un système de croyances, ou un partage de dispositions (rationnelles ou sensibles). » Mais il y a quand même un langage ordinaire, et c’est dans ce langage que l’ordinaire se manifeste. La « pensée de l’ordinaire » est « expérimentale », elle se laisse entendre dans les voix propres aux formes de vie humaines.

L’ordinaire ne fait pas une épistémologie ni une métaphysique. Fait-il une morale et une politique ? Ici encore Cavell part des situations qu’il considère comme paradigmatiques, celles du couple de la comédie américaine. Les membres d’un couple sont liés par un contrat, mais ce n’est pas ce contrat qui définit leur accord. Ce qui compte, ce ne sont pas les droits qu’ils revendiquent, mais le fait qu’ils puissent faire entendre leur voix, et particulièrement la femme, qui n’a pas, ordinairement, voix au chapitre, même quand, comme dans la fameuse comédie avec Katherine Hepburn et Spencer Tracy, Madame porte la culotte. L’éthique cavellienne prend le contrepried de l’éthique kantienne fondée sur des droits et des devoirs. A la suite d’Emerson et de Nietzsche, elle demande aux individus de chercher à devenir meilleurs, de se perfectionner pour atteindre une forme de vertu ou d’excellence. Mais à la différence de l’éthique aristotélicienne, elle refuse de poser des biens premiers ou des fins. Pour cela, l’individu doit avoir confiance en lui-même, selon la formule de la reliance d’Emerson. Et il aura ainsi la confiance d’autrui.

En politique, cela conduit Cavell à refuser les conceptions contractualistes de Rawls, qui supposent que les individus s’accordent sur un contrat par l’effet d’une procédure rationnelle de décision. Il n’y a pas de consentement, parce que dans la société on ne nous a pas demandé notre avis. S’il y a communauté, elle se fait non pas dans nos décisions rationnelles, mais, comme les jeux de langage chez Wittgenstein, par un accord préalable dans les jugements, qui ne requiert ni discussion ni convention explicite. Autant dire qu’ici, tout comme en épistémologie, il est écrit au fronton de la Cité Cavellienne : « Que nul n’entre ici s’il est théoricien ». Ceux qui entrent doivent renoncer à leurs habits chatoyants de philosophes , avec leurs « arguments », leurs « raisons » , leurs « fondements », leurs « justifications ». Ils doivent devenir modestes, attentifs au particulier des choses et des gens, à la splendeur et à la misère du Quotidien. Et pourtant, ils ne cessent d’écrire des livres pour exposer leurs vues et leurs recommandations.

Si l’éthique n’est pas affaire de règles, de prescriptions, ou même de valeurs, et si la politique n’est pas affaire de procédures rationnelles, et s’il n’y a pas plus de justification éthique et politique qu’il n’y en a dans le domaine de la connaissance, en quoi peut-elle consister ? Elle doit revenir aux formes spécifiques de la vie quotidienne. Elle rejoint ici à la fois les sociologies de l’ordinaire et du quotidien, mais aussi les politiques du dissentiment et de la désobéissance. Les individus n’ont pas tant besoin de justice que de care, de sollicitude, de soin, d’attention. Les femmes n’ont pas tant besoin de faire valoir leurs droits que de faire valoir leurs voix. Les minorités sexuelles, ethniques, les revendications des exclus, les indignations doivent prendre le pas sur les dispositifs politiques classiques.

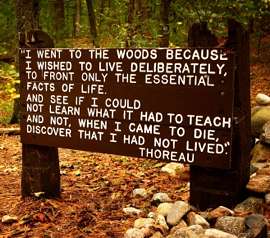

Quelle est la politique de l’ordinaire ? C’est, sur le plan négatif, la politique de la désobéissance civile, que prônait l’ami (pour un temps) d’Emerson, David Herbert Thoreau, qui refusait de payer ses impôts et s’en alla manger des glands dans les bois à côté de l’étang de Walden en Nouvelle Angleterre. Sur le plan positif, c’est la politique du care , qui demande des vertus d’attention, de générosité, d’écoute, et celle de l’expression des voix de chacun, quand elles ont été bridées et étouffées, là où les politiques classiques roulent des mécaniques avec de gros concepts théoriques : juste , droit, égalité, justification. La démocratie qui en sortira ne sera pas la démocratie libérale classique, celle du pluralisme, mais une démocratie « radicale », une démocratie pour tous, mais qui sera aussi pour chacun, pour des individus qui seront, une fois leurs voix mises en commun, des « multitudes », et non pas fondus dans des institutions figées, aveugles et oppressive.

Cette éthique et cette politique soulèvent des questions classiques. D’ abord, comme on le sait, Rawls et les contractualistes ne refusent pas la désobéissance civile. Mais dans son fameux paragraphe 57 de la Theory of Justice, Rawls soutient qu’elle est légitime quand les droits et les libertés fondamentales sont menacées. Il n’admet pas qu’on s’engage dans la désobéissance civile quand on a affaire à des violations du principe de différence, qui veut que les inégalités ne sont possibles dans une société juste que si elles peuvent bénéficier aux plus désavantagés, et attachées à des fonctions où il y a égalité des chances. Le champ de la désobéissance civile devient très large si on l’étend ainsi, et c’est ce qui inquiète Rawls. Cela n’a pas l’air d’inquiéter les partisans de la désobéissance civile, qui soutiennent que la conception contractualiste ne donne pas place aux exclus. Il y a pourtant des conceptions contractualistes féministes, comme celle de Susan Okin ( Justice, Gender and the Family, Basic Books 1989, tr. fr Flammarion 2008) . Mais surtout, pour reprendre les catégories fameuses d’Albert O. Hirschmann, les désobéissants civils proposent-ils la défection ou bien la prise de parole ? S’ils nous proposent la première, en quoi, comme le remarquait Hirschmann, ne favorise-t-elle pas le statu quo plutôt que la rébellion démocratique ? Ne pas voter, refuser de payer ses impôts, enlever ses enfants des écoles et établissements publics, quitter les zones d’habitation où des pauvres s’installent, sont des conduites de défection, mais en quoi favorisent-elles les pauvres plutôt que les riches? Quelle est la limite entre la désobéissance civile et la défection, entre des pratiques hyper-individualistes et des pratiques démocratiques ? La différence, semble-t-il, est que le désobéissant civil veut faire entendre sa « voix », ce qui semble le placer du côté de la prise de parole. Mais comment le fera-t-il s’ il ne veut plus participer aux formes classiques de la démocratie ? Et à quelle forme d’action a-t-on affaire s’il s’agit seulement d’exprimer sa voix, de faire entendre « une voix différente » , et non pas de prendre parole dans les institutions démocratiques, puisqu’on n’a plus confiance en elles?

On peut pousser toutes sortes de cris, dans le désert, devant l’étang de Walden, à Hyde Park Corner ou au sommet du Chimborazo, mais s’ils ne sont pas entendus ni associés à des raisons, l’exercice est inutile. Si l’on doit chanter ou crier plutôt que parler, encore faut-il chanter juste. Mais comment saura-t-on qu’on le fait ? Ce ne sont pas les « voix » qui font la raison, mais l’inverse. Une génération auparavant, les Maos clamaient : « On a raison de se révolter ». Mais où est la raison qu’on a de se révolter s’il n’ y a plus qu’ une multiplicité de raisons devenues des voix sans vote ?

Comment est-il possible à la fois de prôner la désobéissance civile au nom de la dégradation de l’Etat et de ses services, et de demander une attention (care) accrue à l’autre en tant que singulier ? Ne faut-il pas à un moment donné plutôt chercher à améliorer les institutions existantes si elles sont ne sont pas démocratiques ? Laugier et Ogien nous disent qu’on peut désobéir « en démocratie », ce qui laisse entendre à la fois que la démocratie ne le permet pas, mais que si on le fait, la démocratie n’en sera pas menacée, mais renforcée. Mais comment en être sûr ? Vincent Descombes fait remarquer dans ses Exercices d’humanité (Les petits Platons, 2013), que la politique des « multitudes » se fonde sur une forme d’hyper-individualisme. On peut penser qu’il en est de même pour celle de l’ordinaire.

De l’ordinaire au réel

L’ordinaire est une thématique épatante. Elle promet une réforme de la philosophie, de l’épistémologie, de l’éthique, de la politique, de l’esthétique. Rien de moins. Mais le fait-elle réellement ? C’est douteux. Au risque d’avoir l’air encore une fois grincheux et conservateur, il me semble qu’un programme fondé sur une notion-glue aussi mal définie, mise à tant de sauces, sur le refus des concepts et des théories, ne peut pas nous mener bien loin. Les ordinaristes devraient plutôt revenir à des notions plus…banales, comme celle de réel et de réalité. Car c’est de la réalité du savoir, des valeurs et de normes, des vies des gens – en général – que parlent l’épistémologie, la morale, la politique et l’esthétique.

Puisque la pensée de l’ordinaire est ancrée dans le sol américain, et vise à reconfigurer l’idéal démocratique américain et par ricochet celui de la vieille Europe et du Monde, il serait peut-être bon de se tourner vers la voix d’une femme américaine, romancière de surcroît, mais qui , à la différence d’Emerson et de Thoreau, est une sudiste, Flannery O’Connor. Dans son livre d’essais posthumes, Mysteries and Manners , elle traite du thème du grotesque dans les fictions américaines, si prégnantes chez les auteurs sudistes dont elle fait partie (et dont son livre Wise Blood, La sagesse dans le sang, est une illustration éclatante). O’Connor fait remarquer que dans ces œuvres grotesques l’auteur nous met en présence d’expériences qui ne sont pas quotidiennes ou communes, et qui en ce sens s’écartent du réalisme de l’ordinaire auquel la fiction nous a habitués. Et pourtant les personnages ont une cohérence intérieure. Leur caractères fictionnels s’écartent des trames sociales usuelles et nous conduisent vers le mystère et l’inattendu.

Si l’on s’en tient au réalisme de la vie ordinaire, on pourra peut- être au mieux produire un naturalisme tragique. Mais si l’auteur pense que notre vie est essentiellement mystérieuse, sa fiction poussera toujours les limites au-delà du mystère. Autrement dit, nous dit O’Connor, on ne trouvera le réel que si l’on part du grotesque, de l’extraordinaire et du bizarre, et si l’on accepte de le caricaturer férocement. Mais si on en reste à l’ordinaire, on a peu de chances d’atteindre le réel, car on en reste à la surface des choses, là où toute critique est impossible. Il faut évidemment être catholique, comme l’était O’Connor, pour penser cela, et croire au Bien et au Mal. Peut-être ses fictions extraordinaires sont-elles la confirmation de « l’inquiétante étrangeté » de l’ordinaire. Mais elles montrent aussi qu’il y a plus dans le réel que dans l’ordinaire. Et O’Connor semble aussi avoir répondu par avance aux éthiciens du care :

« On considère aujourd’hui comme absolument nécessaire que les écrivains aient de la compassion. La compassion est un mot qui sonne bien dans la bouche de chacun et dont aucune quatrième de couverture ne peut se passer. C’est une qualité sur laquelle personne ne peut mettre le doigt en un sens critique exact, si bien qu’il est toujours confortable de l’utiliser. Habituellement je pense que cela veut dire que l’auteur excuse toute faiblesse humaine parce que la faiblesse humaine est humaine. Le type de compassion empressée qu’on requiert de l’écrivain fait qu’il lui est difficile d’être anti-quoi que ce soit. Mais certainement quand le grotesque fait l’objet d’un usage légitime, les jugements intellectuels et moraux qui sont implicites en lui prennent l’ascendant sur le sentiment. »

Pascal Engel

Stanley Cavell

Pursuits of Happiness : The Hollywood Comedy of Remarriage, Harvard University Press, tr. Fr. À la recherche du bonheur – Hollywood et la comédie du remariage, Paris, Les Cahiers du cinéma, 1993

The claims of Reason, Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy, tr. Fr .

Les voix de la raison , Paris , Seuil, 200

Statuts d’Emerson – Constitution, philosophie, politique, tr. fr. Sandra Laugier,Combas, Éditions de l’Éclat, 1992

In Quest of the Ordinary : Lines of Skepticism and Romanticism, University of Chicago Press, 1988

Flannery O’Connor

Mysteries and Manners , Farar, Straus and Giroux, NY, 1957, tr. Fr in Oeuvres completes, Paris , Gallimard 2009

Albert O. Hirschmann

Exit, voice and Loalty, Harvard , 1970 , Défection et prise de parole , tr. fr. 1972, rééd. Fayard, 1995.

Sandra Laugier

Du réel à l’ordinaire ,Paris, Vrin 1999

« L’ordinaire transatlantique » De Concord à Chicago, en passant par Oxford, L’Homme, 2008/3 n° 187-188, p. 169-199

Avec P. Paperman et P. Molinier, Qu’est-ce que le care ? Payot, 2009

Sandra Laugier et Albert Ogien

Pourquoi désobéir en démocratie ? La Découverte, 2010

Le principe démocratie Paris, La Découverte, 2014

Mulhall, S.

Philosophy’s Recounting of the Ordinary , Oxford University Press, 1999

Sheringham, M.

Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present, Oxford, 2006

Notes

| ↑1 | T. Pavel, La pensée du roman, Paris, Gallimard 2003. |

|---|---|

| ↑2 | Arthur Danto, The tranfiguration of the commonplace, Harvard, Havard University Press, tr. Fr. La transfiguration du banal, Paris, Seuil 1989. |

| ↑3 | Claude Buffier, Traité des premières vérités, Paris, 1724 Thomas Reid, Essays on the intellectual Powers of Man, Edinburgh 1785, tr. Fr Jouffroy, 1829, G.E. Moore, A Defense of commonsense, 1925, tr. Fr Apologie du sens commun in Armengaud, G.E. Moore et la naissance de la philosophie analytique Paris, Klincksieck,1985 |